香港与内地首阶段免检疫“通关”,内地赴港游客渐多

阔别1000多天 熟悉的“港味”回来了

1月8日起,香港与内地正式恢复首阶段免检疫“通关”,香港街头游客渐多。

1月8日起,香港与内地正式恢复首阶段免检疫“通关”,这标志着自2020年2月4日,香港特区政府因新冠疫情考虑开始陆续封闭出入境关口已经过去。首阶段开放的7个口岸陆续迎来通关人潮。内地与香港经济生活交流逐步有序回归,超过40万港人预约春节过关回内地的同时,沉寂了三年的游客潮,随着业务量剧增的内地居民旅游签注办理业务,也在香港街头巷尾的都市烟火气中悄然升起。

A 油尖旺街头小吃食肆 已有内地游客在排队

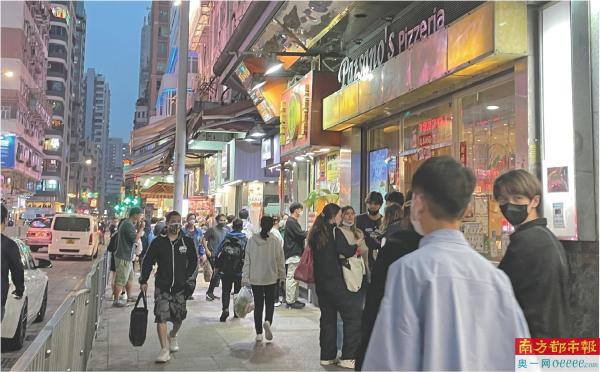

恢复通关后的首个工作日晚上6点半,冬日的香港街头飘起毛毛雨,弥敦道两旁人潮涌动,这条贯穿九龙半岛的佐敦和油尖旺地区的街道,是香港最著名的街道之一,街道沿线的美食广场、购物中心、黄金首饰店、港货铺是大部分内地游客必去的打卡地。

沿着弥敦道从油麻地一路行至旺角,伴随着人潮涌动,街边食肆、餐厅迎来了晚市客流的高峰,不少店门前排起了长队。小食店冒出的食物香气,在点点细雨中氤氲开来,伴随着“嘟嘟嘟”街边红绿灯提示音,这是属于香港街头夜晚的烟火气,人群中不时有普通话传出。

“这家店的臭豆腐很不错,加了甜酱别有一番滋味,是每次来香港都一定会吃的。”从杭州来香港的游客小张,特意和男朋友来香港玩几天,“太想这口了,听说恢复通关了,我在内地的朋友都好兴奋,不少人打算春节后来。”小张表示,三年没来,香港的商铺又有了新的惊喜——支付方式多了,扫码支付在很多商家开通,再也不用四处找货币兑换店、带着大量现金在街头逛。

记者走访了几家餐厅与小吃店,随机采访的摊档老板都表示,目前的客人还是本地港人居多,虽然陆续有内地旅客抵港,但远没有达到三年前的数量,“大家都希望并且有信心,能够引来大量的内地游客,一方面增加经营者的收入,也希望他们能给香港带来更多的活力,希望2023年越来越好。”

一位经营服装的摊主表示,因为近年来客流下滑,加上经营成本上涨,周边不少店铺或摊位都空置了下来,随着农历新年将至,希望内地旅客的到来能给生意带来转机,“我们盼着这一天很久了。”

B 内地游客排队激活八达通 临时电话储值卡销量走俏

作为在香港出行、购物的“利器”,八达通智能卡对于内地人而言并不陌生。该卡激活使用后超过1000天,需要重新激活。对于大部分内地游客而言,3年没来过香港,手上的八达通卡片需要在八达通销售服务点或港铁服务台完成激活,1月9日,记者在港铁落马洲站的服务台就遇上几位排队激活卡片的游客。

“上一次来香港是2019年送女儿来读书,这张卡片里还有一百多元余额,这次主要是为了筹备女儿的婚礼,赶上了通关便利,也省了不少功夫,现在可以多请几位亲戚朋友来了。”来自大连的张女士告诉记者。

记者在香港多家便利店走访时发现,伴随着香港与内地恢复首阶段免检疫通关后,香港的临时电话储值卡销量也在悄然走俏。

“三年多没有回香港了,之前的电话卡停机了,担心过关后联系不到同伴,所以赶快买了张临时储值卡。”香港市民陈小姐告诉记者,她在朋友的推荐下花了48港元购买了一张电话储值卡,既有通话时长,也有6GB的网络流量,实名认证之后还可以办理其它附加业务。

落马洲地铁站内的7-11便利店的工作人员告诉记者,这类电话卡此前也深受香港中短期旅程游客欢迎。近期,随着两地通关政策的逐步放宽,赴港旅游的内地客人陆续增加,电话卡销量也在增加。

延伸

高铁香港段15日起恢复服务

香港特区政府11日宣布,广深港高速铁路(高铁)西九龙口岸及高铁香港段将由本月15日起恢复服务。1月12日,香港运输及物流局局长林世雄会见传媒时表示,往来广州东与香港的铁路服务需求甚殷,估计新增服务会广受大众欢迎,加之高铁西九龙站附近有M+博物馆、故宫文化博物馆等景点,相信能增加高铁服务吸引力。

据悉,高铁复通初期会恢复往来香港西九龙站至福田、深圳北及广州南的站点,以及新增往来广州东的服务。中途站则包括光明城、虎门、庆盛及新增的东莞南和东莞站,高铁西九龙口岸的开放时间与停运前相同,即上午6时30分至晚上11时30分。口岸将不设预约要求,已购票的乘客只需持有有效的车票便可通过该口岸来往两地。防疫要求方面,一般来往两地的人士须持有48小时内的核酸检测阴性结果报告。

另外,南沙客运港往返香港尖沙咀中港城、中山港往返香港尖沙咀中港城、中山港往返香港机场码头的跨境水路客运航线将于1月13日正式复航。

数据

香港入境事务处数据,1月10日全天,全港共有90073人次出入境,当中有46611人次出境,43462人次入境,其中,入境内地访客达到5370人次,较通关的首两日均有增加。

采写/摄影:南都记者 陈紫嫣 发自香港

- 下一篇:彩票