陕西公布2022年度重要考古发现,刷新人们认知

仰韶骨器玉器 柳公权真迹 穿越数千年追寻璀璨古文明

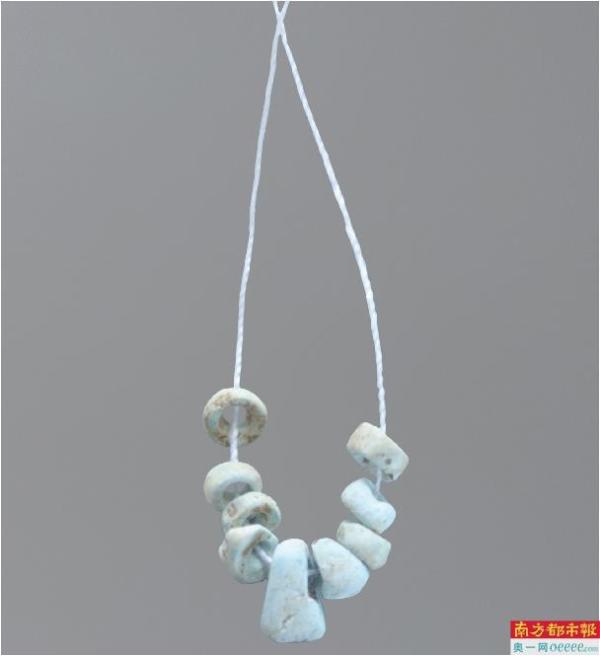

蒋刘遗址墓葬中出土的绿松石串饰。

蒋刘遗址墓葬中出土的玉锛和穿孔石锛。

蒋刘遗址出土的陶器。

蒋刘遗址墓葬中出土的笄形骨器。

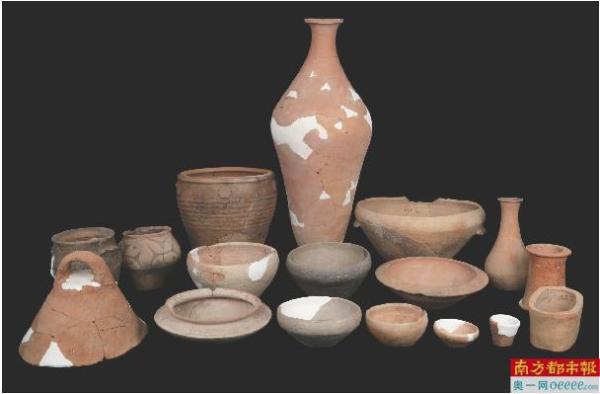

石峁遗址皇城台高等级墓地中出土的陶器。

石峁遗址皇城台发现的高等级墓地。

出土的玉锛。

一号坑第三次考古发掘发现的盾。

一号坑第三次考古发掘发现的将军俑。

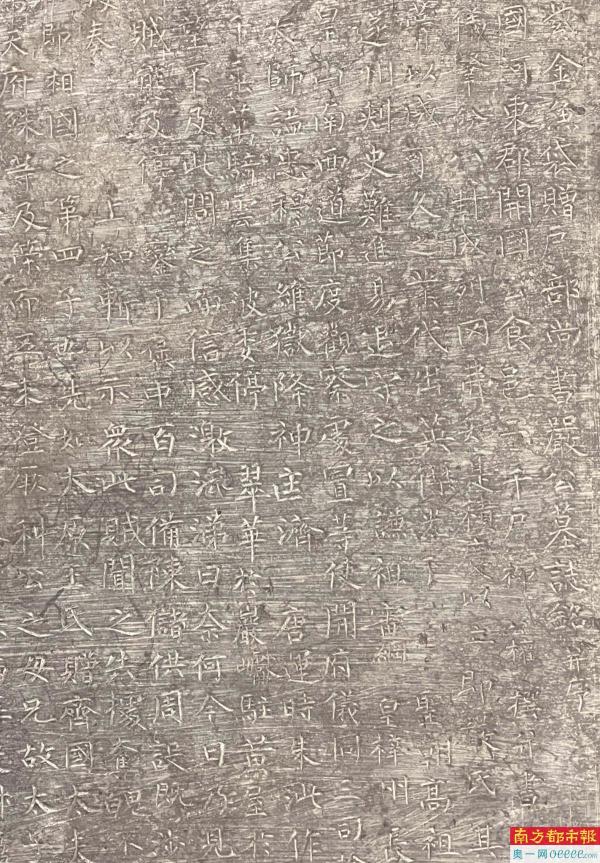

柳公权撰书墓志。

这是发现柳公权撰书墓志的墓葬。

日前,陕西省文物局召开“2022年度陕西重要考古发现”新闻发布会,共发布了11项重要考古发现。11项考古发现基本按照时间顺序发布,涵盖仰韶晚期至明代,其中7项考古发现尤为引人关注,有些甚至刷新了人们的认知。

泾阳蒋刘遗址(仰韶文化时期)

出土随葬品笄形骨器占绝大多数

陕西蒋刘遗址大型环壕和成人墓地考古发掘是近年来仰韶考古特别是仰韶晚期考古的重大发现,是陕西地区探索中华文明起源的重要考古收获。

蒋刘遗址位于陕西省泾阳县蒋刘村东北。2022年,陕西省考古研究院为配合秦汉新城土地储备工作,发现了仰韶晚期环壕和墓地。此次发现应为环壕西南段,系人工挖掘而成,环壕内堆积以黄褐色、灰黑色淤土为主,出土陶片较少,器型常见仰韶晚期典型的尖底瓶、敛口钵、夹砂罐等。

环壕西南段外发现蒋刘仰韶墓地,发现集中分布的成人墓葬58座。墓地似经规划,墓葬间无打破关系,均未明确发现葬具痕迹,但部分尸骨可能用编织物包裹后下葬。“割体”现象较为常见,手掌或手指被割离的情况较为多见。另外,还发现墓主头部套于陶罐中的“套头葬”以及墓主盆腔内留有胎儿碎骨的现象。

30座墓葬中出土随葬品,包括骨器、玉器、石器、石串饰、绿松石串饰、陶器等,数量较多,但偏类严重,以笄形骨器占绝大多数。这些骨器出土位置比较固定,多位于墓主左臂外侧,数量由数件到三四十件不等,成束放置,长短不一,器型有别。这些笄形骨器是仰韶考古的首次发现,考古人员分析,其功能或与早期纺织手工业有关,可能是打纬刀类器物和早期骨梭,骨梭的一头刻有凹槽,方便将纬线缠在梭子上。从痕迹看,均无使用痕迹,可能是未使用的,墓地的这批人可能是专门制作骨器者。

蒋刘遗址大型环壕和成人墓地是近年来仰韶考古特别是仰韶晚期考古的重大发现,为深入分析陕西关中地区仰韶晚期聚落形态和社会结构提供了重要资料;蒋刘遗址的发掘和研究是陕西地区探索中华文明起源的重要考古收获。

较之仰韶中期,蒋刘环壕规模更宏大、墓葬分级更明显,暗示着蒋刘仰韶晚期社会的进一步发展和深层次分化,是仰韶晚期社会更加迈向文明社会的重要物质体现。

知多D

仰韶文化,是指黄河中游地区一种重要的新石器时代彩陶文化,其持续时间大约在公元前5000年至前3000年(即距今约7000年至5000年,持续时长2000年左右),分布在整个黄河中游从甘肃省到河南省之间。

宝鸡排房建筑遗址(仰韶文化时期)

房屋先后有3层,表明曾反复使用

宝鸡市考古研究所副研究馆员胡望林介绍,2022年2月22日至6月22日,为配合宝钛集团工程建设,宝鸡市考古研究所对项目所涉及区域的古代文化遗迹进行了考古发掘。

该项目位于宝鸡市渭滨区钛城路以东宝钛集团老厂区内,本次发掘遗址300平方米。发掘仰韶文化时期遗迹28处,其中灰坑15座、房址9座、窑址2座、沟2条。

根据出土器物判断,遗迹时代均为仰韶晚期。

9座房址中有地面式排房5座(编号F1-F5),其中F1、F2为一排,位于排房中部,在其南部有F4,在其北部有F3、F5。五座房址之间均有隔墙,总面积108平方米,平面呈长方形。房址建设时原始地表经平整处理,房屋地面经料姜石粉末涂抹处理,先后有3层,表明曾反复使用。

还发现半地穴式房址4座,平面呈圆形,面积较小,地面为生土地面,地穴上部四周有圆形柱洞,柱洞呈斜向。窑址保存较差,发现有火塘及烟道。

秦始皇陵兵马俑(秦代)

军阵排列规律初步厘清

2009年起,秦始皇帝陵博物院就对面积最大的一号坑进行第三次正式发掘,时间持续了13年之久。目前,共清理陶俑220余件、陶马16匹、战车4乘、鼓2处、鼓槌1处、漆盾1处、笼箙3处,兵器柲多处、弓弩箭箙多处,发现车马器、兵器、生产工具等共计千余件(组),按照排列密度估计,全部发掘后可出土陶俑、陶马约6000件。

“一号坑的木质结构为地栿—立柱—枋木—棚木构成框架式结构,与其他由垫木—地板—立柱—厢板木—棚板木所构成的厢椁式陪葬坑相比技术较为原始,应是陵园中修建较早的一组陪葬坑。”秦始皇帝陵博物院研究员申茂盛介绍,同时,这次考古发掘确认了特殊俑的职能,并初步厘清军阵的排列规律。

在武器装备方面,明确了武器的种类与配属,并清理出俑坑中第一面盾牌。

此次考古发掘还明确了陶俑的制作程序,陶俑在塑出大型后,待陶俑躯干完全做好并且二次覆细泥,细部雕饰包括铠甲已完成后才粘接双臂。彩绘保护与文物修复也有了新的突破,到目前为止已修复陶俑140余件。

石峁遗址(龙山文化时期)

皇城台实证进入早期国家形态

考古工作者在石峁遗址的核心区域——皇城台的顶部西侧发现一处高等级墓地,目前已发现距今约4000年的石峁文化时期竖穴土坑墓15座、石墙多道。

陕西省考古研究院研究馆员邵晶介绍,这次发现的墓地由一道宽约4米的石墙与皇城台核心建筑分布区隔开。15座竖穴土坑墓可分为南北两区,其中南区墓葬等级更高,平面为圆角长方形,墓室面积普遍超过10平方米,深3.5米至4米。个别墓葬内壁龛未遭破坏,出土有整套完整陶器,器表施红色彩绘。在个别墓葬棺内及盗洞中发现有少量玉器及残片,可辨识的有钺、凿、环等。

邵晶说,这次考古发现的墓地是目前所发现等级最高的石峁文化墓地,墓地与皇城台“大台基”共同构建起皇城台上“前宫殿后墓地”的基本格局。另外,墓地中南区墓葬具有连排分布和围绕墓葬建有石墙等特征,表明石峁文化高等级墓地已具有成熟的规划意识和墓上建筑,或已形成墓园雏形。皇城台高等级墓地更加彰显出石峁社会的文明化程度,是石峁已进入早期国家形态的重要实证,是近年来中华文明探源工作的重要收获。

旬邑西头遗址(商周时期)

为迄今规模最大的商周时期聚落

西北大学等考古单位经过2018年到2022年持续考古发掘,确认位于陕西省咸阳市旬邑县西头村的西头遗址商周时期遗存分布面积约200万平方米,是迄今为止泾河流域发现规模最大的商周时期聚落之一。

2022年通过勘探,在遗址西侧区域发现夯土城墙、壕沟及道路遗迹,可确认城墙年代为西周时期,结合勘探已基本确认城址北、东、南三面城墙分布范围,初步判断该城址面积约80万平方米。

考古人员在面积超15万平方米的大型围沟墓地内发现墓葬近千座,2020—2022年已在该墓地发掘中小型墓葬120座,马坑3座。2022年度发掘甲字形大墓3座,其中一座东西向大墓墓道内发现排列有序殉人38具,分三层殉埋,布满整个墓道。通过出土遗物判断,该围沟墓地墓葬的年代主要集中在商末周初和西周早期。

西头遗址是目前泾河流域考古发现规模最大、等级最高的商周时期遗址,构建起区域商周时期的年代序列,为探索周文化起源与早期发展提供了新基点;遗址发现西周时期大型城址,为“豳”地历史及王畿地区统治方式研究拓展了新路径,对泾河流域聚落演进与商周社会变迁研究具有重要意义,也为寻找文献所记载西周“豳师”提供了重要线索。

唐严公贶墓(唐代)

出土柳公权晚年撰书墓志

“颜筋柳骨”是形容书法爱好者非常熟悉的两位唐代著名书法家的书法,被誉为“柳骨”的柳公权书法吸取了颜真卿、欧阳询之长,以骨力劲健见长。

陕西省考古研究院在配合西安市长安区郭杜街道项目建设时,共清理发掘出3座唐墓,其中一座墓葬出土的严公贶墓志就是由唐代著名文学家、书法家柳公权撰文并书写,是此次发掘中的最重要发现。

该墓平面呈“刀把”形,南北向,墓室被盗,葬具及人骨不存,出土了塔式罐盖、陶半身俑、陶狗、墓志。墓志长76.7厘米、宽77.1厘米、厚14.5厘米,四周线刻十二生肖,兽首人身,每面三个,墓志正面阴刻正书42行,满行45字,共1769字。

根据墓志内容,墓主为唐通议大夫守左散骑常侍严公贶,冯翊人。墓志中对严公贶生平及其家族世系有详细记述。严公贶父亲为唐中期名臣严震,兄长为严公弼。严公贶的妻子为河东柳氏,是柳公权“从父女弟”即堂妹,先于严公贶47年而逝,有七子一女。严公贶于唐宣宗大中三年(849年)十二月廿五日病逝,享年75岁。严公贶逝世后,长子严脩穆请其舅柳公权为严公贶撰、书墓志铭,此时柳公权已71岁。

柳公权书法名扬天下,以至“当时大臣家碑志,非其笔,人以子孙为不孝”。目前已知柳公权所撰写的墓志墓主有皇室成员、高官、宦官、僧人、亲属。其中柳公权撰文者六方,有《柳愔愔墓志》《柳尊师墓志》《韩复墓志》《内常侍康约言碑》《百丈山法正禅师碑》《李景度碑》,撰并书者三方,有《魏博节度使何进滔碑》《庭掖局令刘荣灿碑》《濮阳大长公主碑》。近年又见柳公权撰韩休曾孙韩孚墓志。

据项目负责人介绍,本次发现的严公贶墓志是现存唯一经考古发掘、有明确出土地点的柳公权晚年撰书的墓志,不仅补充了缺载的严公贶生卒年份、仕宦经历等信息,完善了冯翊严氏家族谱系及其与河东柳氏的姻亲关系,也为研究柳公权书法艺术提供重要实物资料。

11项考古发现

●陕西泾阳蒋刘仰韶文化遗址(仰韶文化时期)

●宝鸡发现仰韶晚期地面式排房建筑遗址(仰韶文化时期)

●石峁遗址2022年度发掘收获——皇城台高等级墓地(龙山文化时期)

●太平遗址2022年度考古发掘收获(客省庄二期,已进入夏纪年)

●陕西旬邑西头遗址重要考古发现(商周时期)

●塔儿坡秦墓2022年考古新收获(战国晚期)

●秦始皇帝陵兵马俑一号坑第三次发掘考古发现与收获(秦代)

●西咸新区北城村十六国北朝墓地(十六国北朝至唐代)

●隋唐长安城朱雀大街五桥并列遗址(隋唐)

●唐严公贶墓(唐代)

●长城考古:实证中华民族的融合与发展——清平堡遗址考古成果(明代)

统筹:易福红 杨存海 综合:新华社 央视 中新社