看展览过大年 读懂广州两千年

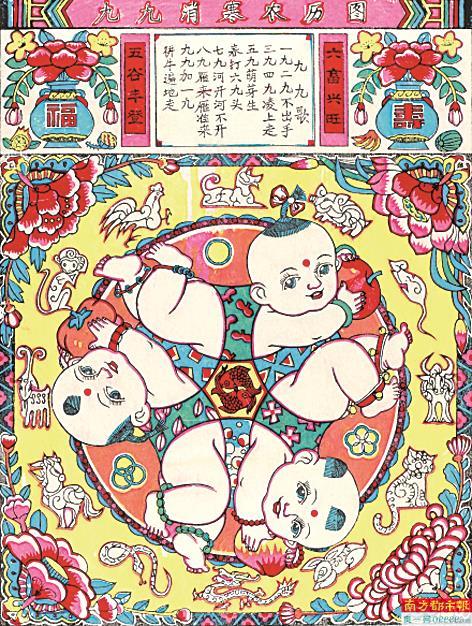

年画展中的《九九消寒图》。

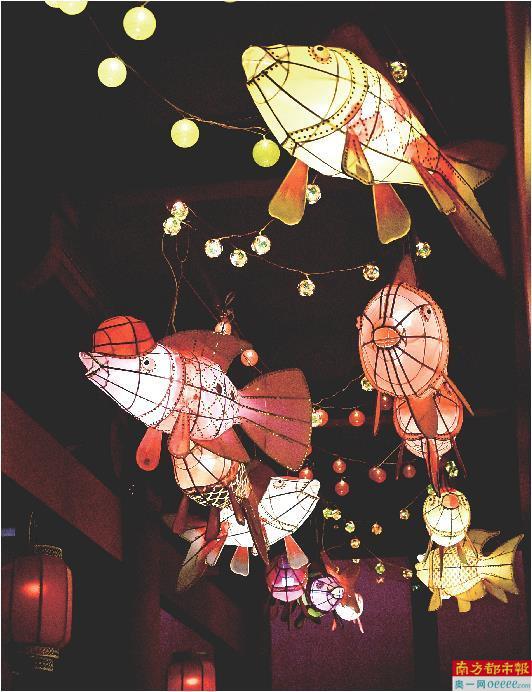

佛山非遗鱼灯。

年画拓印工艺。

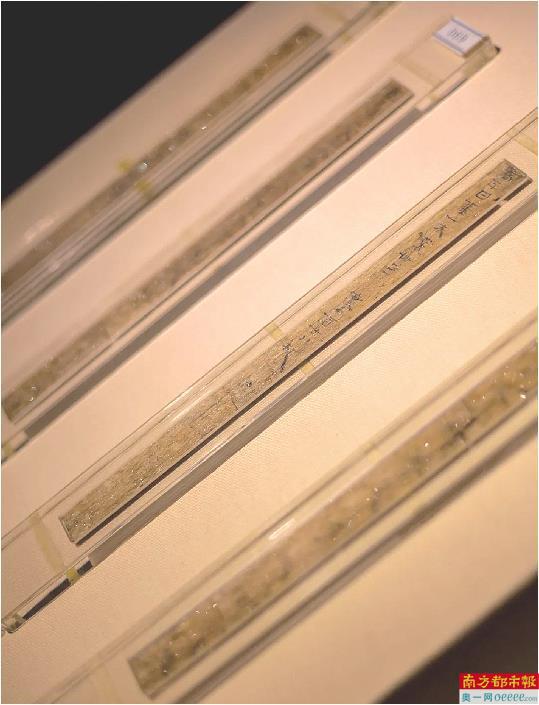

古老的木简。

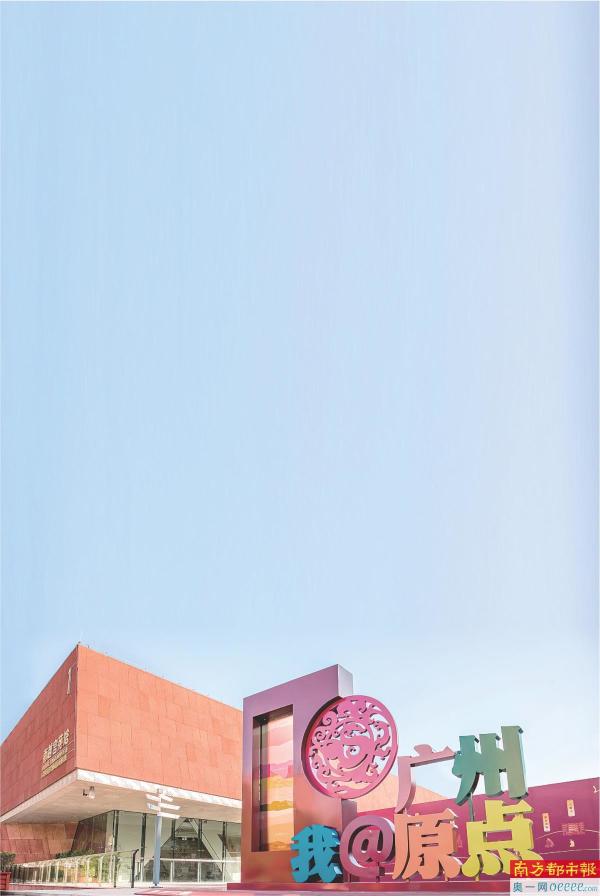

打卡位于南越王博物馆(王宫展区)的“我@广州原点”,了解广州城市发展进程。

“读懂广州”最深度、最广度、最有纵深感的方法或应到各大博物馆里找寻,博物馆全都知道答案。2023年,恰好是“广州考古”70周年;博物馆推陈出新,展览内容跨越秦汉至现代,呼应春节喜庆气氛,看展览过大年不失为好的度假方式。广州有2200余年的建城历史,有繁华务实的锦绣一面,也有静谧沉稳的一面。春节期间,广州各大博物馆丰富多元的展览恰好展示了多面广州。

打卡“广州原点” 解读广州城市起源

为诠释南越国宫署遗址对广州城市起源的意义,展示广州2200多年城市发展的历史脉络,“我@广州原点”地标在南越王博物院(王宫展区)落成展示,春节假期可前往打卡并看南越王的“花园”。

南越王博物院介绍,与人民公园广场上的“广州原点”地理原点标志不同,新落成的“我@广州原点”地标,是从考古成果和历史研究的文化层面,解读广州城市起源。

南越国宫署遗址叠压自秦至民国共13个历史时期的文化层和文化遗存,既是南越国、南汉国两朝王宫所在地,也是自秦统一岭南以来历代郡、县、州、府官署所在地,城市中心历经2200多年而未变,文献和考古资料均证实,这里就是广州城市发展的“原点”。

阅读古老木简 了解岭南风貌

“字里春秋——南越国时期文字文物特展”于2023年1月11日,在南越王博物院(王墓展区)综合陈列楼三楼临展厅展出。本次展览展出文物240件(套),其中带字文物140件(套),特别是南越木简,是自出土以来的首次公开展出。从木简等一系列文物中,可看到诸多南越国时期的岭南风貌,包括古人衣食住行工作等概况。

南越王博物院考古部刘业沣博士介绍,经过清理,木简共计百余枚,字数逾千,内容涉及职官、管理、刑法、赋税、养殖、饮食及从军等各个方面。据考证,木简属于南越国早期、赵佗在位前期,时间上早于《淮南子》《史记》,是目前南越国最早的出土文献,对于研究南越国及岭南早期开发的历史有着相当大的价值,被誉为“岭南第一简”。

尤其令人啧啧称奇的是南越王宫署当年有“枣树”。这次展出的木简当中,有记录宫中御苑种植枣树之事,还有木简清楚记录宫中枣树的收获情况。岭南气候炎热并不适宜枣树的种植。从简文记载来看,南越国种植的枣树不仅有编号,收成的果实也经过清点,专家表示,“反映南越国果木培植业发达。”

赏“年画里的中国” 在喜庆中拜年

广东省博物馆新展览“年画里的中国”备有过年的氛围,展厅外面挂起佛山非遗的鱼灯,靓丽的色彩和栩栩如生的形态尤为吸引眼球。

一大批深藏于博物馆、美术馆里的年画千里迢迢赶来粤博,与观众朋友共贺新春、共度佳节。这里有威风凛凛的门神、降福的神仙、袅袅婷婷的仕女、天真可爱的娃娃,绘声绘色的故事……看中国的传统年画,观年画里的吉祥中国。即日起至3月29日,“年画里的中国”如约而至,在色彩斑斓和寓意吉祥的年画中互相“拜年”。

策展人表示,年画绘制过程中的一刀一刻,一笔一画尽显古朴的中国劳动人民所饱含的专注、敬业、求精、革新的匠人精神。保护传承好年画这一重要非物质文化遗产,不仅是技艺的存续,更是匠人精神的绵延不息、历久弥新。同时,非遗传承是乡村振兴的重要环节,激活年画的内在生命力也将为乡村振兴注入文化因子,打造具有地方特色的文化品牌,助力乡村振兴。

中国画中的“岁朝图”与乡土年画堪称为“阳春白雪”和“下里巴人”,展品中还有一幅广东省博物馆藏的朱鼎新《新年景图屏轴》(清)的作品。这幅岁朝图描绘了清代大家庭过年的景象,由拜年、击乐、游花灯、放纸鸢、玩游戏、点爆竹等多个场景组合而成。此《新年景图屏轴》画风工细生动、情节丰富、色彩艳丽,红色点缀其中,应了新年之景。

聚焦广州外销画 解读中西方视觉艺术融合

新春的看展之旅最后可聚焦广州的外销画。“焦点:18—19世纪中西方视觉艺术的调适”现已在广东省博物馆展厅一、展厅二开展,展览展至2023年3月26日。该展览是广东省博物馆是继“三城记”后“中国外销艺术品系列”展览与学术研究品牌之下的又一次原创大展,是广东省博物馆近20年征集的外销画精品首次集结展出,更是粤港澳大湾区首次全景式解读外销画的专题展览。

展览以广东省博物馆的特色馆藏为依托,联袂以历史绘画收藏为特色的粤港澳大湾区多家文博机构,精心遴选展品140余件/套,从画艺、画技、画材三个维度的调适入手,讲述18—19世纪中外艺术家共同创造的中西方视觉艺术对话与调适的“广州时代”。在这里,中西方的绘画媒介和绘画技法得以调试与糅合,中外艺术家共同描绘东方的风景风貌、生产生活和民风民俗。

活动

逐级通关,解密“碑刻里的广州”

“碑刻里的广州”主题研学活动是配套广州博物馆正在热展的“‘读懂广州’文物系列展:百件文物读广州”推出的社教活动,活动设计有研学手册、研学工具包。“文物调查员”借助行动指南和观测工具,步步为营,逐级通关,最终解密建构广州城历史文化的发展脉络。大年初六,广州博物馆“碑刻里的广州”新春专场,将可解锁体验碑刻里读史的神奇之旅。

还原战事形态,参与“观音山争夺战”

广州博物馆大年初五开放20个“决战观音山”剧本杀参与名额。真实的战斗遗址,超30万平方米沉浸式游戏体验专区,十大个性化剧本角色,搭建专属场景还原战事形态,重走战斗路线,再现革命历史,真切感受到革命成果的来之不易。届时,报名成功的游客将系上红布带,领取专属身份牌,解锁角色隐藏剧情;将化身为“警卫团神枪手”或“工人赤卫队机器工人”或“黄埔军校六期学生”等身份角色,沉浸式参与“观音山争夺战”。

赏岭南绘画,看艺术与科学的跨界合作

从即日起至2023年3月28日在广州艺术博物院展出“格物·求真——博物学视角下的岭南绘画”。该展览不仅是一次对晚清以来岭南绘画史的梳理,还是一次艺术与科学的跨界合作。展览不仅跨学科,而且具备全球化的视野。展品来源包括三家主办单位的收藏,展品类型丰富多样,既包括外销水彩画、通草纸画、油画,也包括黄士陵、蔡守、居巢、居廉、伍德彝、容祖椿等人的国画以及高剑父的写生稿,还涵盖了近百年华南国家植物园历代画家的植物科学画,同时配合画作展出一批植物标本、昆虫标本、日本博物学古籍。这样将岭南绘画受西方博物学和日本博物学影响的两条线索呈现出来。展品亮点包括一级文物黄士陵《粤中花木册》,著名植物学家陈焕镛院士采集或鉴定的一批老标本。

采写:南都·湾财社记者 肖阳 通讯员 徐莹 粤博宣 艺博宣 广州博物馆 供图由受访者提供