皖北故乡的年戏

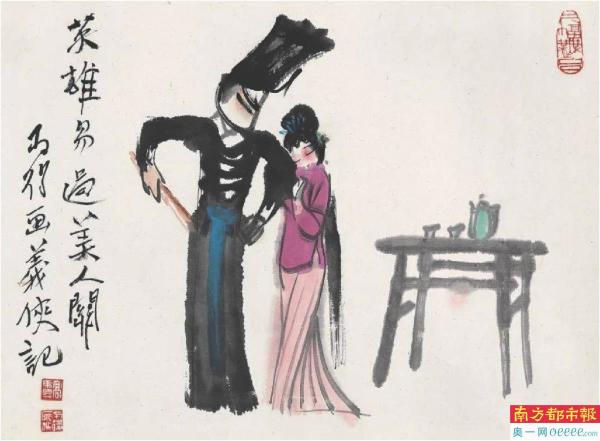

高马得先生的戏曲人物画。

乡情

丁纯 广州

在我家乡皖北固镇,过大年年戏不可或缺。老家的地方戏是泗州戏,也叫拉魂腔。拉魂腔这个别名,彰显了泗州戏的魅力。唱年戏的,不是剧团专业演员,一般是本村或者隔壁村业余演员。他们忙时是农民,农闲时搭台唱戏,完全是自发组织的,不要报酬,谈钱——俗气!

腊八前后,村口大喇叭开始播放《春节序曲》《金蛇狂舞》等曲子。村人开始置办年货,熬制番薯糖的特殊甜味氤氲着整个村庄,村里也断断续续传出管弦丝竹之声,也就拉开了年戏的大幕。戏台简单得不能再简单:或者借助高地,或者在乡场,也有在废弃的拖拉机的车斗里,只要能体现因地制宜即可。当然,也有殷实的家庭搭台唱戏的,还去城里请专业剧团来演戏,显得更为隆重。不过,不搭台唱戏乃是主流,节省成本嘛。

这种临时混搭的班子,叫草头班子。别看这些乡里乡亲的,穿上戏服,化上妆,也真有那么点意思了。花花绿绿的舞台,铿锵有力的锣鼓,悠扬柔婉的丝竹,真是别开生面。你看,平素的邻居变成了张飞,邻村的黑蛋成了刘备,狗剩成了关羽……台上是演员,下台是农民,边际很是分明。伴奏的乐器也是临时拼凑而来的,琵琶、二胡、竹笛、梆子必不可少,也有搬来电子琴烘托气氛的,但是在年戏里,电子琴显得有点赘余了,它的干扰性太大,往往喧兵夺主。值得一提的是,垓下小学的王志强在师范读书时选修音乐,有一定的造诣,被称为“垓下的罗大佑”,绰号王大佑。他也常去演出现场指导伴奏,使年戏大为增色。

年戏常演的泗州戏曲目都是村民耳熟能详的。泗州戏这个戏种在淮河流域相当出名。好友鲁二是山东齐河人,居然也会唱几折泗州戏。原来,泗州戏在山东一带叫柳琴戏,也有的地方叫吕剧。名称有别,实际差别不大。我们村常演的曲目有《拾棉花》《走娘家》《二小赶脚》《喝面叶》《懒大嫂赶集》等。泗州戏,土得掉渣,却饱受百姓喜欢,原因是讲的都是身边的故事,也就是说它是和村民生活同步的戏。要么批评懒汉,要么赞美勤劳,要么批评滑头,要么褒扬厚道……在戏中,能找到身边人的原型,听着听着会心一笑,大家都明白是咋回事了。

年戏甫一开始,煞是热闹,方圆十里八里的乡亲都被吸引来看。有的为看年戏还在亲戚家住了下来,有的是每天踩着单车来回,比上班还准时。当然,其中不乏做小买卖的商人,在年戏上卖点瓜子、米花糖……也有的青年男女,在戏场上偶遇,喜结良缘。可以说,年戏既是舞台,也是交流的平台。

现在过年,家乡还唱年戏,只不过唱戏的演员年龄偏大了。年轻人已经对泗州戏隔膜很深,不会唱更不懂听。年戏唱到一半就换成了流行歌曲了。年戏的式微,让人感到有点淡淡的遗憾。网络有丰富的戏曲资源,想听泗州戏并不是难事,只是,缺少了年戏的那种味道。

今年过大年,在网络上看到潮汕地区展演的飒爽豪迈的英歌舞,让人震撼,也让咱村人看出了差距。村里人想在明年春节把年戏、花鼓灯、龙灯闹得更红火,更有年味儿。听说王大佑老师已经组织了青年教师戏曲演出队,还要让泗州戏进校园。我开始期待我们村明年的年戏。