东莞鳌台书院:

三甲墨香绕莞邑 鳌海跃浪起书声

当地小学生正在鳌台书院参加现场书法竞赛。今日的鳌台书院,成为东莞厚街镇举办大型文化活动的场地之一。 本版图片由鳌台书院提供

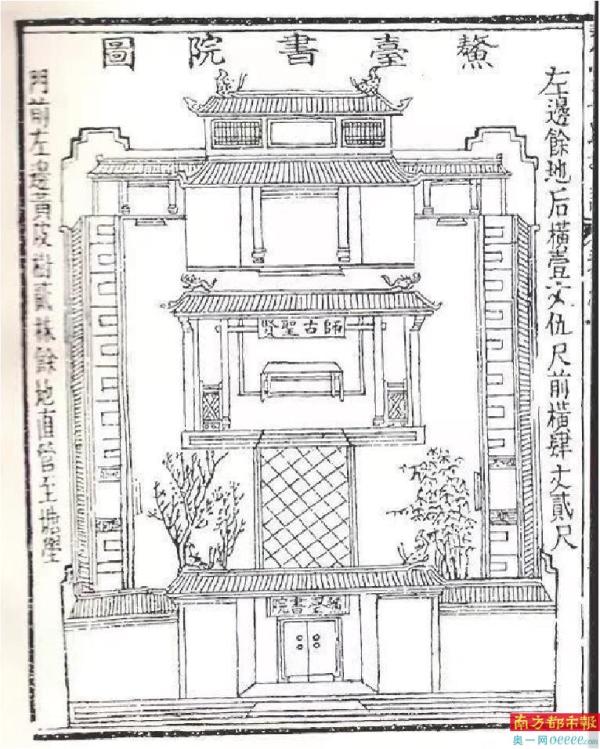

《鳌台王氏族谱》中记载的鳌台书院图。

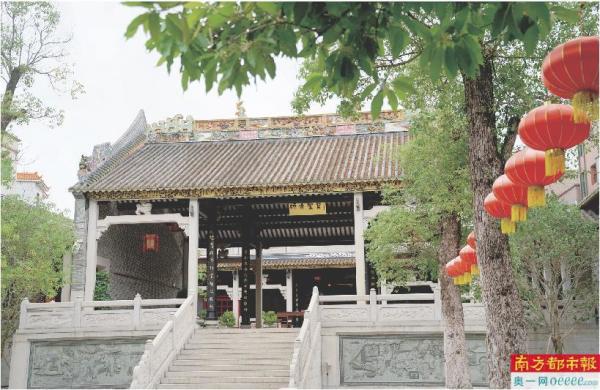

重建的鳌台书院,保留了岭南古建筑“三雕两塑一绘”的精华。

鳌台书院的中堂,“师古圣贤”四字牌匾金光闪闪。

2023年春节期间的鳌台书院正门。

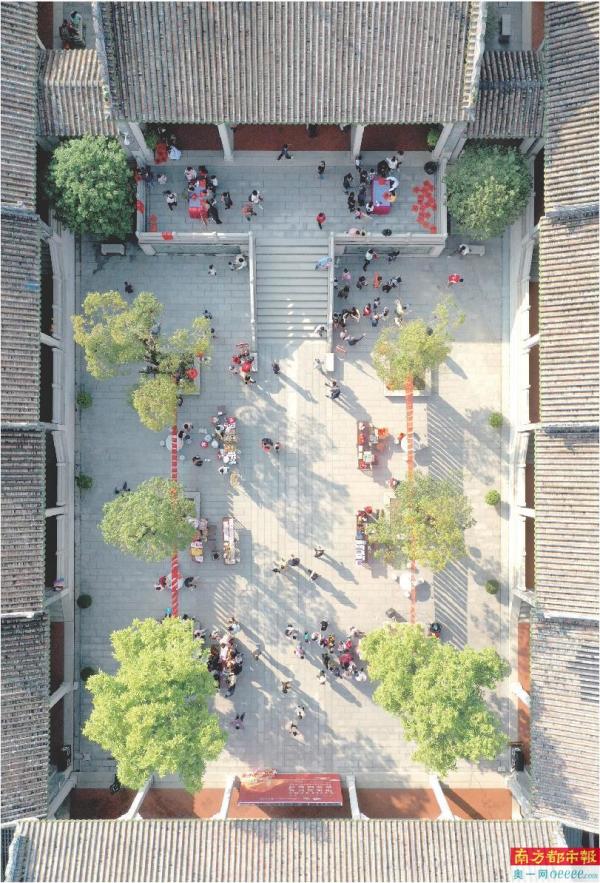

空中俯瞰厚街鳌台书院全景。

鳌台书院现在设有“书院红色先驱室”展厅。

扫码看专题

“月光光,照地堂,照到厚街菊塘坊;菊塘坊,自古就多读书郎;读书郎,独占鳌头荣故乡……”一首东莞厚街话童谣传来,孩子们用质朴的乡音,唱出一代代厚街人独特的文化记忆。歌词中吟唱的鳌台书院,就坐落于古朴宁静的菊塘坊。

作为莞邑文化符号之一,鳌台书院创建于明成化十二年(1476年),由曾任宝庆(今湖南省邵阳市)知府的厚街乡贤王恪为培养同族子弟成材,召族人捐款助学而创办。明清两代,鳌台书院是东莞的著名学府,也是东莞最早的乡立书院之一。经历540载风雨的鳌台书院,是东莞唯一拥有状元、榜眼、探花三甲留墨的书院,直到1958年仍是厚街最高学府,人才辈出,文脉赓续绵延至今。

2021年8月,鳌台书院被中共广东省委宣传部授予“岭南书院”称号,入列广东省“十大岭南书院”之一。按照“岭南书院”的建设要求,鳌台书院保留书院的活动功能,目前书院日常对公众免费开放,每年举办各类文化活动超过100场,其中公益培训活动30场以上。在发展与开发之中,鳌台书院成为厚街独特的文化地标与文化建设的重要阵地。

崇文重教,以文化人数百载

“鳌海澄波看锦鳞而跃浪,彭峰耸翠兆文笔之生花”,这是面朝书院大门两侧的一副楹联。厚街镇文化宣讲员莫亦阳告诉南都记者,古人习惯把河流称作“海”,历史上鳌台书院门口曾有一条叫鳌河的河流经过,“鳌台”之名由此而来。

莫亦阳介绍,鳌台书院原址坐落于厚街长生庙侧,今乡贤亭附近,清乾隆二十一年(1756年),书院因年久失修而坍塌,王氏族人遂将书院移建于现址菊塘坊菊山之侧,光绪二十六年(1900年)进行第二次修复重建。上世纪60年代至70年代期间,书院主体建筑被完全拆毁,只剩下大门匾额和断成两截的石联,两侧厢房和正门后来被改建成可用于小学教学办公的楼房。1990年,书院被东莞市列为文物保护点。1998年9月中心小学迁址。2008年由厚街镇政府斥资两千余万元全新重建鳌台书院,2012年12月竣工。

鳌台书院自创办以来,崇文重教,学风蔚然,人才辈出。明清时期,书院曾培育出了3名进士和20多名举人,以及一众乡贤。其中,以王恪的儿子王缜最为知名,官至明朝南京户部尚书。心学大师王阳明曾为王缜著作《梧山集》亲自撰序,对王缜“立德立功立言”方面给与高度评价,并誉其为:“可以前质古人,后示法于来者”。

在历史发展中,鳌台书院进行过数次改制,从书院到学堂再到学校,见证了历史车轮的滚滚前进。1908年,鳌台书院改制为学堂,1916年成为厚街乡立小学鳌溪小学分校,抗战胜利后成为厚街唯一的乡立国民中心学校。近代以来,走出了王作尧、王启光、王鲁明、王磊、王河等一批革命先驱,他们都曾就读于鳌台书院。其中仅王作尧、王启光家族就有16名从事革命事业的先驱,可以说鳌台书院是厚街革命人才培养的“摇篮”。

1949年以后,书院改办为厚街中心小学,直到1958年都是厚街的最高学府,其间曾兼办民办中学,培养出一批又一批优秀人才,承载着无数老厚街人念念不忘的求学回忆。

移步换景,三进格局承章法

步入鳌台书院,飞檐翘角,古韵悠然,处处显现岭南韵味。整座书院的格局以横中轴对称分布,南北各6间厢房,共12间。书院整体为正门、中堂、奎星楼组成的三进格局。

东莞厚街镇文化宣讲员莫亦阳介绍,在近半个多世纪的时间里,鳌台书院经历多次重建,主体建筑在上个世纪六七十年代均被拆除。目前的书院是在2008年进行第三次重建,历时4年后竣工的,重建后的书院占地面积约有4000平方米,建筑面积2600平方米左右。

“鳌台书院在保留古代格局的基础上,增大了书院的占地面积,并在重建过程中严格按照相关历史文献及照片进行复原,这也是东莞首例完全按照古建筑方式进行修建的书院。”莫亦阳说。

《鳌台王氏族谱》在记录厚街人文风俗方面史料丰富,为重建鳌台书院提供了有力的参考依据。据《鳌台王氏族谱》记载,明清时期的厚街曾按风水布局“九鼎十三塘”,以保佑厚街人民风调雨顺,安居乐业。莫亦阳还告诉记者,现今鳌台书院的平面图也出自这本《鳌台王氏族谱》,书中描绘了最初的鳌台书院,与当今的格局无异。

在莫亦阳的带领下,记者沿着书院中轴线深入,来到了开阔的中堂,古今的重要活动都在此开展,漫步其中,昔日学子的琅琅书声犹在耳旁。

南北厢房是供学子们念书上课的空间,如今用作展览、培训、创作、讲学、比赛、藏书和礼仪弘扬等用途,实现了“一房多用”的功能,承担起兴文化、惠民众、育新人的使命。中堂石梯旁的两幅石雕是鳌台书院“三雕两塑”中的石雕,由福建石匠雕刻,内容是学童们再熟悉不过的“曹冲称象”“孔融让梨”这样的典故。

书院建筑的“三雕两塑一绘”(石雕、木雕、砖雕、灰塑、陶塑、彩绘)汇聚了岭南建筑精粹,各具韵味。其中,奎星楼更是创造了全国首例奎星楼二层木石结构安装的范例,全部采用榫卯连接,为岭南古建的标杆。

奎星楼二楼作为书院的古籍典藏区,书香浓厚,藏书量13000多册,其中《容庚藏帖》是重要馆藏之一。从奎星楼二楼眺望,更可饱览整座鳌台书院独具岭南建筑特色的外貌。书院屋脊上有典型广府建筑装饰的灰塑,以花鸟虫鱼、民间故事等为创作元素,寓意吉祥。屋脊顶端雕刻着两条鱼,古人称之为鳌鱼,鳌台书院将陶塑的鳌鱼置于屋脊之上,认为可以起到避雷避火灾的作用。彩绘则多以山水、人物、花鸟等为题材,寓意吉祥。从奎星楼二楼俯视,整座书院的自然风光与文化气息交相呼应。

在过去,奎星楼内供奉的奎星像,是供学子们在考试之前参拜,希冀能够在科举考试中金榜题名、一举夺魁。时至今日,奎星楼依然没有失去其原本的功能,仍有不少当地学校在此组织活动。厚街镇中小学校每年在开学季都会来这里举办仪式、参拜孔子像,实现尊师重教的文化传承。

三甲留墨,从前佳话今人续

鳌台书院自建成以来,就被历代名流学者所重视,曾有状元庄有恭、榜眼冯愿、探花陈伯陶分别为书院题写匾联,因此,鳌台书院也成为东莞唯一曾有科举三甲留墨的书院。可惜因年代久远,状元、榜眼的墨迹原件已不见踪影,唯一保留的是清末探花陈伯陶用馆阁体题写的“鳌台书院”四字牌匾,原位于鳌台书院正门口上方,现存于鳌台书院文物展示室内。

书院正门的对联“鳌海澄波看锦鳞而跃浪,彭峰耸翠兆文笔之生花”是重建时仿制的,原件是清末民初厚街乡贤王麟生所撰写。“锦鳞而跃浪”寓意着希望书院培养的学子鱼跃龙门,人才辈出。

在重建过程中,厚街镇邀请了国内著名书法家为鳌台书院题字,重新挂匾,以绍文绪。中堂上方,“师古圣贤”四字牌匾金光闪亮,原件是由清乾隆四年状元庄有恭手书,如今悬挂于书院中堂的这一件,是由中国书法家协会前副主席、广东省书法家协会前副主席陈永正先生重新题写。中堂前方的对联“学贵因时,通古今之谓士;地原毓秀,树梁栋以成材”,原是明崇祯年间榜眼冯愿所书,如今,呈现在我们眼前的这一幅是由著名书法家陈初生重新书写的。

以书院为起点 打造“鳌台历史文化街区”

重建竣工后的鳌台书院秉承“传承优秀文化,提升厚街文化品牌”的宗旨,厚街镇每年在书院举办超过100场各类文化活动,实现了古书院功能的活化,成功组织了“鳌台书院杯”厚街青少年千人现场书法大赛、鳌台讲坛、“鳌台书院杯”全国征文大赛、“鳌台之夜”文艺欣赏晚会等多个活动,使鳌台书院成为厚街镇弘扬传统文化的重要阵地。2016年,以鳌台书院命名的东莞书法最高奖“鳌台书院奖”永久落户厚街。

近年来,社会上众多的团体、学校纷纷在鳌台书院举办如学生开笔礼、拜孔子、古筝汉服表演等各类传统文化活动,让书院的传统文化气息更加浓厚。以“鳌台”命名的11大“鳌台书院”系列文化品牌活动,在2020年被东莞市委宣传部列入全市文化建设典型案例。数年来,鳌台书院先后有“全国大书法研究创作基地”、“广东楹联文化创作基地”、东莞市书法创作基地、东莞市社科普及基地等十多个文艺创作基地落地扎根,每年受惠人数超10万人次。

厚街镇还计划在鳌台书院周围开发相关旅游产业,整合厚街历史文化资源、本土美食元素、红色文化基因、宗祠文化等,与现代文旅产业结合,打造文化社区,让鳌台书院重新焕发出更大生机,同时推动了当地经济发展。

厚街镇文化宣讲员莫亦阳告诉记者,厚街镇接下来将以鳌台书院为起点,活化利用鳌台书院、八角亭公园周边区域,规划建设“鳌台历史文化街区”。其中,全新的“鳌台八景”更是值得一览的风景。由于周边环境的历史变迁,旧时“鳌台八景”已不复存在,新规划根据《鳌台王氏族谱》中所描述的意象重新打造,布置了全新的“鳌台八景”,复原古时意境。原鳌台八景有“鳌台垂钓”“莲沼观鱼”“松桥候潮”“课耕稼亭”“榕荫归鹤”“寺峰晚眺”“菊山秋月”“凤岭朝霞”,如今的“鳌台新八景”将被打造为“水清、岸绿、景美、文承、人和”的人文景观空间与生活游憩空间,公园景观栈桥、湖亭半岛、岭南戏台、古风建筑等,与书院融为一体,成为新打卡地,游客可登上书院观景,领略厚街镇独具一格的文化魅力。

“可以说,整个鳌台书院正在重新焕发出跨越历史的勃勃生机,并且以这种文化的辐射力,将文脉继续延续下去。”莫亦阳表示。

总策划:戎明昌 刘江涛

策划:李阳 王佳

执行:宋爽 陈伟斌

题签:刘斯奋

学术支持:李绪柏

专题统筹:周佩文

采写:南都记者 朱蓉婷 实习生 朱潇

直播统筹:贺蓓

视频/直播记者:南都、N视频记者马青 邹卫 实习生 洪若琪