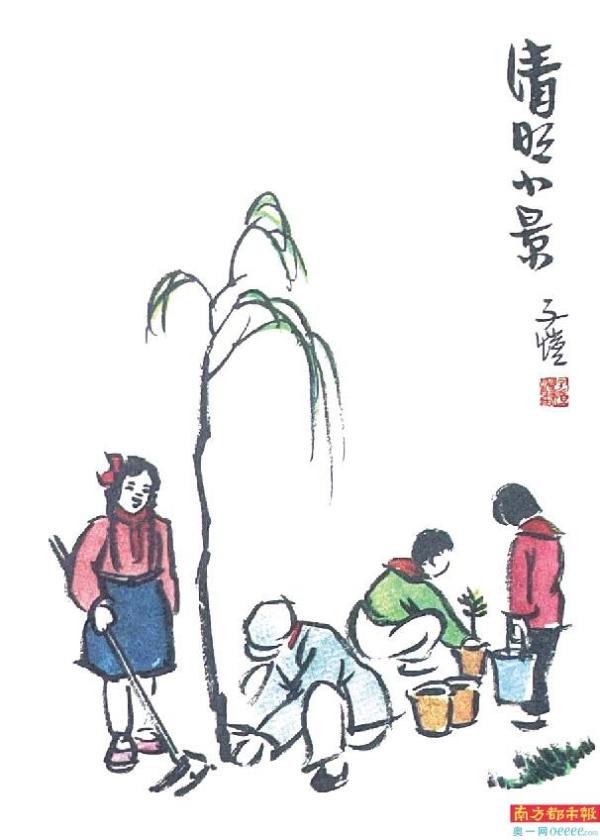

清明返乡祭·记

随笔

伍泽生 广州

一

清明节,对于离开村庄寄居在城市的农村人,特别是那些父母已经离世的,它就像一根绳,一头系在心上,一头系在故土。每年清明临近,那根绳便慢慢收紧,变成了一根弦,不断弹奏催人回乡的音符。

清明,能让在城市谋生并早已摆脱农耕生活方式的农村人产生强烈的返乡欲望,这一点或只有春节可以相比。对故土和故人的思念是一种刻在骨子里的情愫,这就是清明节带给他们的全部意义。我就是“他们”中间的一分子,每年都会在矛盾中脱下所有伪装毅然返乡。

这是一场无惧风雨必须要回去的“寻根之旅”。不是应景,也不是流于形式,而是遵从于内心。能去而不去,那就意味着对故土的背叛,对祖辈亲人的遗忘和不敬。于是,总感觉背后被良知和孝道的皮鞭在抽打,整个节期便会坐立不安,半夜都会被各种噩梦惊醒。

二

乡下,是清明节的主战场。其实往上数三代,谁的祖辈不是葬在乡下?!

几小时或者十几个小时的舟车劳累,携着一家大小及大包小包,推开家门,便有一种释然。在家的老人,会流露出一种满足又欣慰的笑容;没人看家的空房,面对布满尘屑的窗台桌椅,自己会在心里一笑了之。无论如何,这是一种传承,让后代知道并记住了清明节的重要。以后,就将由他们重复自己所做的事,就像现在自己重复着父亲所做的事一样。

稍作休整,第二天一早,便领着孩子带着铁锹锄头和各种祭奠品来到后山亲人的坟地。去年清理干净的坟地又是杂草丛生青藤爬绕了,于是脱衣挽袖挥汗如雨,重复着每年都要做的事。这是扫墓的前奏,就像过节前给年迈的亲人换上一件新衣。用鲜红的油漆把墓碑上被风雨侵蚀而变色的文字涂上,如同给亲人换了一副新的眼镜,让他们能看清时代的变迁和后辈的变化。

在清理好的坟茔前摆上祭品,点上香,倒上酒,齐齐跪在坟前叩拜,嘴里念叨着让身边后辈能听懂并希望他们学会的祭词。堂前不如床前,庙前不如坟前,后辈虽然在外生活不易,但还是如期赶来,祈求长眠地下的亲人恩庇保佑。

城市生活的委屈和心酸在此时已烟消云散。平时不能说、不好说的,当着曾经深爱自己的人和现在自己深爱的人,真诚诉说,没有半点虚伪,让他们知道后辈人生旅途的艰辛。嘴上念叨着,脑海里浮现的却是儿时绕膝的快乐和成长期恨铁不成钢的谆谆教导,剩下的便是阴阳间的目光对视,还有穿越时空无声的倾诉、交流和忏悔。此时,才明白子欲孝而亲不待的真正含义,才明白坟台万堆灰不如床前一杯水的全部意义;此时,才明白我是从哪里来,我为何而来,我要到哪里去——这高深而又简单的人生道理。

三

村庄一年有两次被城里来的车和人所包围,阵势最大而又最沉闷的就是清明节。领着家小提着祭品寻找祖坟的随处可见,山腰间、丘地里躬身清理坟地的到处都是,连绵不断的鞭炮声漫山遍野震耳欲聋,弥漫的硝烟直冲云霄。

扫墓任务完成,相当于战斗结束,不说伤筋动骨,也会是浑身酸痛。费用可以不计,但确实比城里上十天班还要累。傍晚,一家人围在餐桌边,面对丰盛的菜肴,笑着告诉后辈说,这是祖辈吃剩下的,吃得多,得到的庇护就多;又闲说,武松斗杀西门庆时,两个人武力相当,为什么武松取胜?就是因为武大在后面的神助……

三天两夜的清明祭结束了。虽然,回乡的人们大都说不出清明节回乡祭祖的意义所在,就如同活着的人说不清人生的意义一样。村庄的老房子在枯萎,代而取之的是并不规则的一栋栋一年只住几天的别墅小楼。曾经在村里一起生活亲如兄弟姐妹的同代人,如今回到村里也像城市同一小区只是面熟的邻居,坟地里匆匆一见,就像在城里小区门口偶遇,相互点点头,寒暄几句:什么时候到的?什么时候走?……至于后一辈,无论在哪里相遇,都已成了陌生人。

可是每年清明,我还是要带上家人回去故乡村里。每年我也都有不一样的感触和发现。我不知道,今年回去,又会发现哪些缅怀的东西。

所有值得缅怀的东西,都应该存留于心。

- 下一篇:雨滴清明