5项目入选“2022年度广东重要考古发现”

医院改扩建,清理出汉至明清遗迹184处

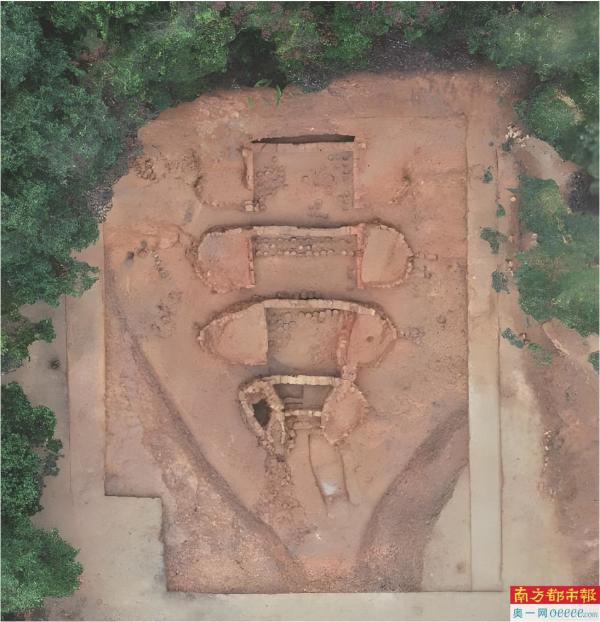

2022年岩山寨遗址石尾头地点发掘区。

广州市第一人民医院改扩建项目地块南越国至清代遗址发掘区。

笔架山潮州窑遗址十号窑窑头段。

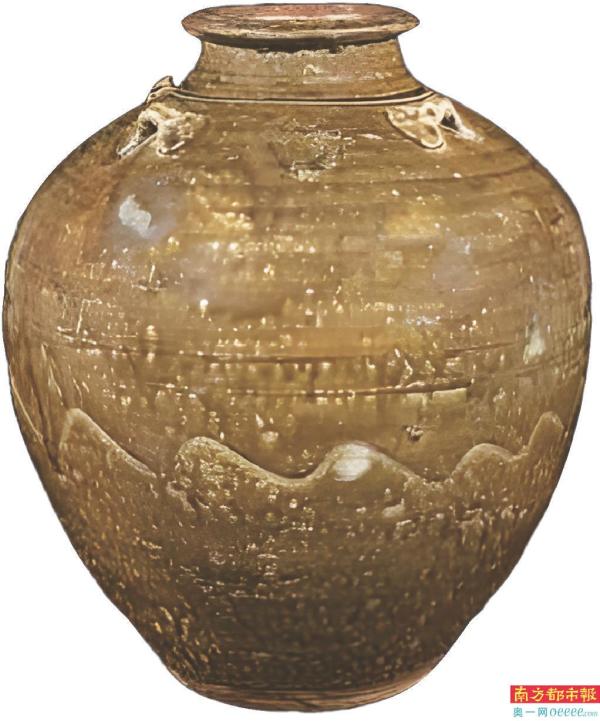

惠东县三官坑窑址4号窑。

4月17日,在4月18日“国际古迹遗址日”来临之际,由广东省文化和旅游厅指导、广东省古迹保护协会承办、广东省博物馆协办的“2022年度广东省重要考古发现暨文物保护利用推介活动”在广东省博物馆举行。会上发布了5项年度重要考古发现和来自省内8个地市11个文物古迹活化利用典型案例,首次公布了4条广东考古游径。

广东是考古大省,经过历代考古人不懈努力,西汉南越王墓、马坝人遗址、石峡遗址、“南海Ⅰ号”等不同时期的里程碑式的文化遗存得以重见天日,有力印证了南粤历史的辉煌,屡次震惊了国内外考古学界。党的十八大以来,广东考古事业蓬勃发展,取得累累硕果。云浮磨刀山遗址、清远英德青塘遗址、清远英德岩山寨遗址、江门上川岛大洲湾遗址等一批重要遗址的发掘,进一步丰富了岭南历史的脉络与枝叶,更丰富了中国的文化史、文明史。

活动现场,中山大学社会学与人类学学院郑君雷教授表示,在2022年度广东重要考古发现中有三项涉及窑址,这有力证明了广东窑业的重要位置,也印证了南粤文化的统一性与多样性的兼具。广东工业大学建筑与城市规划学院朱雪梅教授高度肯定文物古迹活化利用典型案例,她认为文物类型多样,文化丰富,从乡村文化到城市生活,有效拉近了文物与老百姓的距离,并将文物利用融入到当下的生活,发挥了文物价值作用,这种保护好、利用好、传承好珍贵的文物和文化遗产资源的理念和实践,助推了文旅融合、城乡融合,特别对正在开展的城乡高质量发展具有很好的示范借鉴作用。

入选2022年度广东重要考古发现的项目,是全省过去一年田野考古发掘项目的典型代表,凝聚了广大考古工作者的辛勤汗水和孜孜不倦的研究成果,文化内涵涉及岭南早期文明起源、海上丝绸之路、城市考古等多个领域,生动展现了我省百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史,对研究岭南早期聚落形态演变、区域文明演进路径,讲好海上丝绸之路的中国故事和广东故事,激扬文化自信力量,传承中华优秀传统文化等方面具有重要的现实意义。

年度五大考古发现

01 清远市英德市岩山寨遗址石尾头地点

遗址介绍:岩山寨遗址发现于2017年,面积约10万平方米,是广东境内目前唯一在石灰岩孤峰顶部、数个山体溶洞及外围台地皆分布有丰富遗存的先秦大型聚落遗址。本次发掘的石尾头是岩山寨遗址内一处以生活居住为主要功能的地点,发掘区遗存主体年代为夏商时期。

学术价值:岩山寨遗址是岭南迄今发现规模最大的新石器时代至商周时期中心聚落遗址,对于深入研究岭南地区早期社会复杂化进程具有重大意义。

石尾头地点遗迹现象复杂、内涵极为丰富,为研究该时期岭南先民的居住方式、社会生活及发展程度增添了全新的考古资料。遗址中部大型灰沟内的碳化竹木类编织物为岭南同时期同类型遗址中首见,为岭南目前发现年代最早的竹木类编织物。本次发掘的考古发现有助于全面认识岩山寨遗址的聚落结构,为研究岭南先秦时期聚落形态演变、文明化进程提供了重要的实证。

02 广州市第一人民医院改扩建项目地块南越国至清代遗址

遗址介绍:本次发掘地点在历史上一直位于广州城西北郊区,距离古代广州城中心直线距离不足2公里,地处“广州古城至珠江北岸”地下文物埋藏区范围。为配合广州市第一人民医院整体扩建项目(门诊综合大楼基坑第一阶段)建设,对项目用地进行考古勘探和发掘,发掘面积共700平方米,清理汉至明清时期各类遗迹184处。

学术价值:本次考古发现的文化遗存时代跨度大、延续性强、内涵丰富,其中,西汉南越国排水沟、水井是广州城西北郊首次发现的南越国时期建筑和生活遗存。考古发现的大量南朝、唐至五代的瓦、瓦当等建筑构件,表明附近有较高等级的建筑。大量的经过人工加工的贝壳堆积,在广州考古为首次发现,很可能与建筑有关。明清时期城壕护堤与历史文献相印证,进一步确认了明清广州城的西北界。本次考古成果极大地丰富了广州城市考古材料,对研究广州城市发展和历史地理环境变迁具有十分重要的意义。

03 潮州市湘桥区笔架山潮州窑遗址

遗址介绍:笔架山潮州窑遗址是全国重点文物保护单位,是我国南方以青白瓷为主要产品、以外销为主要特点的重要窑口,是我国海上丝绸之路重要遗产点之一。2022年4月至11月进行考古发掘,面积1000平方米,共清理遗迹43个。

学术价值:本次发掘填补了笔架山窑陶瓷手工业系统性考古研究的空白;有明确早晚关系的大量陶瓷器遗物的发现,为研究笔架山窑制瓷技术的发展和进步、笔架山窑产品在世界上的行销等方面提供了关键依据。

此次发掘为潮州笔架山窑窑炉技术发展沿革及窑业手工业生产体系研究、笔架山潮州窑遗址考古遗址公园窑业生产历史展示及海上丝绸之路申遗提供了更加完整和科学的窑业生产重要环节的考古资料支撑,为我国宋代外销瓷、对外贸易及与“一带一路”相关的海上丝绸之路历史研究提供了非常珍贵的实物资料。

04 佛山市南海区奇石窑和文头岭窑宋代窑址

学术缘起:“南海I号”沉船船载酱釉罐与广州南越王宫署遗址宋代地层和佛山南海奇石窑出土的同类陶罐高度一致。为溯清源流,考古工作队对南海区狮山镇奇石窑和里水镇文头岭窑展开区域性考古调查工作。此次考古工作完成既定调查目标的同时,抢救发掘了因建设破坏暴露的两座龙窑和一处作坊遗址。

学术价值:本次调查发掘实证了南越国宫署遗址和“南海Ⅰ号”出土的部分印文或印花酱釉罐都产自南海诸窑,厘清了三者之间的关系,也为确认“南海Ⅰ号”曾从广州港离岸提供了关键性的实物证据。这为构建和复原更加完整、清晰、生动的宋代陶瓷生产、海外贸易、市舶管理等历史图景,讲好海上丝绸之路的中国故事和广东故事提供了新的实物资料。

本次发掘中还获取一批南宋外销瓷标本,初次认识到广州佛山地区两宋时期窑业生产的布局以及源流和传承关系等,为广东两宋时期窑业考古面貌打开一个新局面。

05 惠州市惠东县三官坑明代窑址

遗址介绍:三官坑窑址所属的广东白马窑址群是广东目前考古发现规模最大的制瓷窑场,是明代重要的外销窑场之一。其中三官坑窑址是规模最大、保存最完好的一个,对于研究广东明代陶瓷制作技术的发展具有重要意义。本次发掘面积500平方米,共发现遗迹11个。

学术价值:三官坑窑址年代明确,发现的龙窑数量多、作坊区布局清晰,出土的瓷器、陶器、瓷土、窑具、制瓷工具等各类器物丰富,为研究明代广东仿龙泉青瓷的制作工艺、特点和历史演变提供了重要的实物资料。同时,白马窑址群是作为我国明代重要的外销窑场,其产品曾行销于世界各地,通过对三官坑窑址的发掘和研究,可以更加深入地了解明代广东仿龙泉青瓷制品的出口情况、贸易渠道和贸易方式,进一步了解明代中国与世界的经济和文化交流。

亮点

考古游径如何选定?

为让散落在广袤田野中的考古成果活起来,广东省持续推进游径创建,向社会公布“广东考古游径”。

考古游径如何选定?据悉,广东省文化和旅游厅在系统梳理全省考古资源的基础上,将其中已开放、具有旅游发展功能或潜力的考古项目“串珠成链”,最终形成了珠三角考古游径、粤东考古游径、粤西考古游径、粤北考古游径4条游径。

记者注意到,这4条考古游径共涉及省内12个城市、24个考古文旅资源点,考古年代从旧石器时代早期延续至民国时期,跨越了数十万年的时光,其中多为全国重点文物保护单位。

广东省考古游径名单如下:

●珠三角考古游径

东莞蚝岗遗址——广州莲花山古采石场——佛山西樵山石燕岩采石场——广州南越国宫署遗址——广州南越国木构水闸遗址——广州西汉南越王墓——广州北京路千年古道遗址——广州南汉二陵博物馆——广州南海神庙——广州黄埔古港——广州南石头监狱旧址

●粤东考古游径

潮州笔架山潮州窑遗址——潮州广济桥——汕头樟林古港——“南澳I号”(南澳海防史博物馆)

●粤西考古游径

江门上川岛大洲湾遗址——“南海I号”(广东海上丝绸之路博物馆)——茂名隋谯国夫人冼氏墓——湛江徐闻古港

●粤北考古游径

云浮郁南磨刀山遗址——清远英德青塘遗址——清远英德岩山寨遗址——韶关石峡遗址——韶关马坝人遗址

推介

11个项目入选文物古迹活化利用典型案例

在2022年度广东省文物古迹活化利用典型案例推介活动中,共11个项目最终入选典型案例,涵盖遗址、建筑等多类型文物古迹,以蕴含其中的优秀传统文化、红色革命文化等文物价值为基础,通过多元的活化利用形式、创新的管理运营模式,在动员社会力量广泛参与、打造区域文化品牌和带动乡村振兴等方面有突出示范作用。

具体名单如下:

1.广州市柏园活化利用项目

2.广州市文冲陆氏大宗祠活化利用项目

3.广州市周恩来同志主持的中共两广区委军委旧址活化利用项目

4.韶关市隆盛酱园博物馆(隆盛酱园老楼)活化利用项目

5.深圳市大田匠作文化村(大田世居)活化利用项目

6.珠海市无用手工纺织传习馆(玉我唐公祠)活化利用项目

7.佛山市孔庙活化利用项目

8.佛山市和之美学馆(和之梁公祠)活化利用项目

9.潮州市广济门城楼活化利用项目

10.河源市仙坑村登云书院遗址活化利用项目

11.江门市龚昌荣故居活化利用项目

来源:南方+