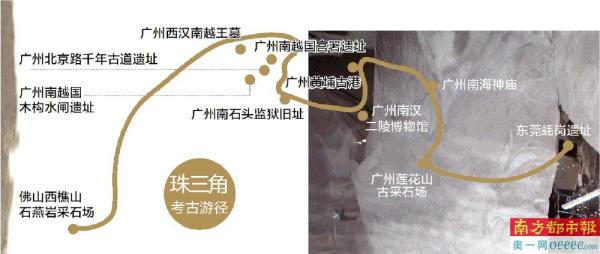

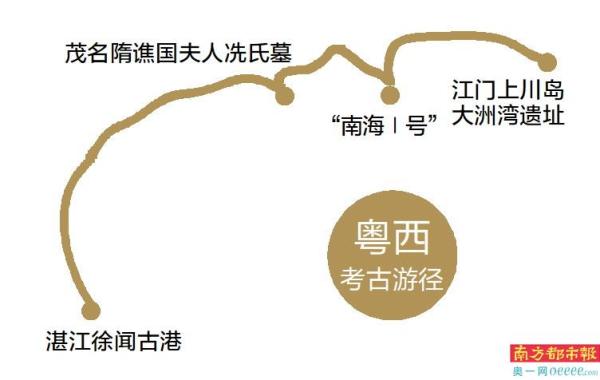

珠三角、粤东粤西粤北考古游径,涉及12个地市24处重要资源点

打卡广东考古游径 穿越南粤数十万年时光

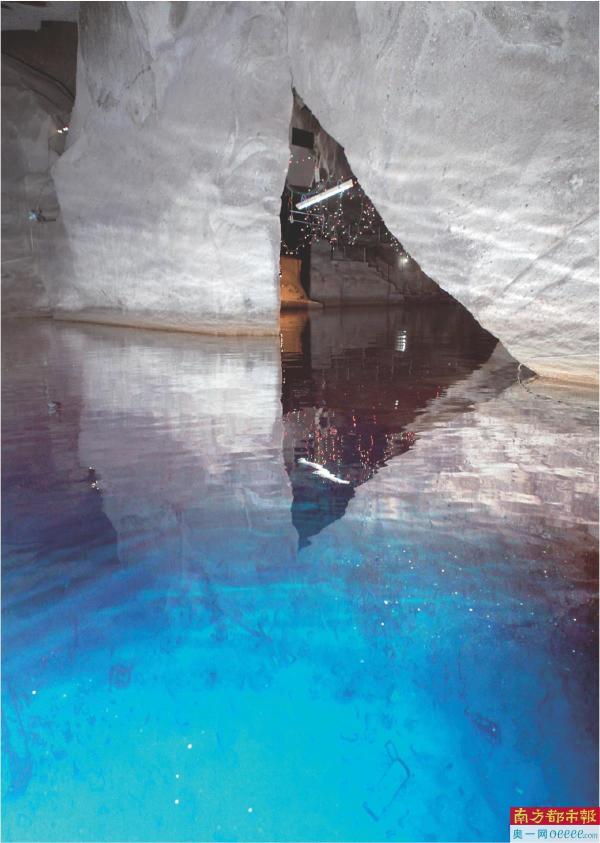

西樵山石燕岩采石场水下遗址。

笔架山潮州窑遗址

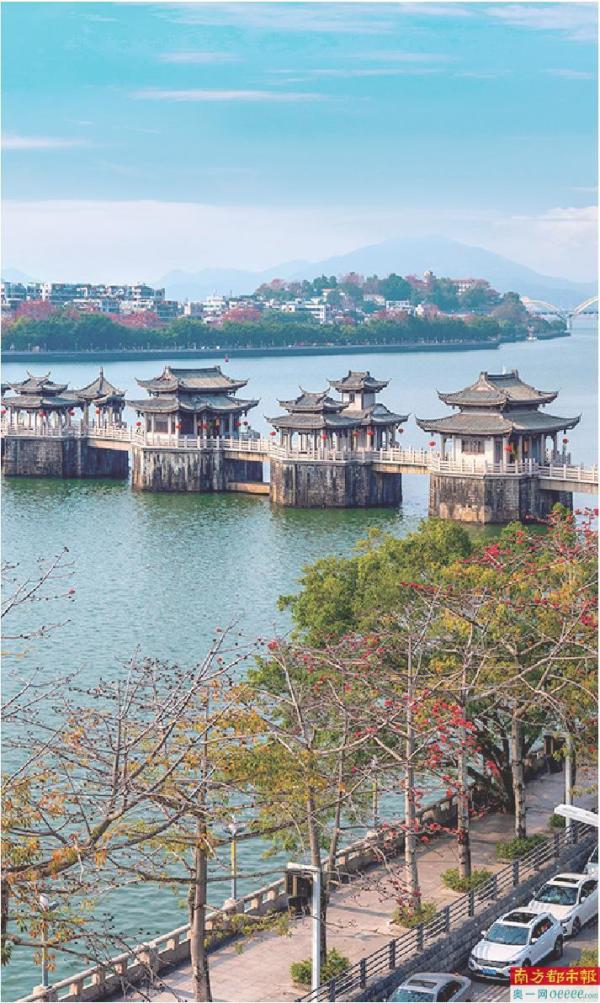

广济桥。

“南澳Ⅰ号”出水文物

汕头樟林古港。

近日,广东省文化和旅游厅正式发布4条广东考古游径,跟着历史文化的足迹打卡珠三角、粤东粤西粤北,看看有你的家乡吗?

4条考古游径共涉及12个地级以上市24处重要考古资源点,年代从旧石器时代早期延续至明清,跨越了数十万年的时光。

珠三角考古游径

佛山西樵山石燕岩采石场

石燕岩采石遗址,位于佛山市南海区西樵山狮脑峰东南面,是“珠江文明灯塔”——西樵山遗址的重要组成部分。该遗址是一处由露天到洞室开采的古代大型采石场,开采的是粗面岩石材,主要由天窗格、石屏风、石祠堂等遗址组成。

该遗址主要开采时间为明清时期,明代以前为露天开采的石场,明代以后多为洞穴开采。樵山民众用数百年的时光,为如今的南海留下了一片奇观。

遗址部分被水淹没,其水下采石场的面积达到数十万平方米,堪称我国迄今发现的最大、最完整、最雄宏的水下古代生产遗迹。其调查与测绘是国内首个洞室水下考古调查测绘项目,为水下文化遗产保护提供了新的技术经验。

广州西汉南越王墓

南越王墓是西汉初期南越国第二代国王赵眜的陵墓。1983年发掘时,出土文物中有“文帝行玺金印”一方以及“赵眜”玉印,证明陵墓主人的身份。

南越王墓为一座“凿山为藏”的石室墓,采用竖八凿洞的方法构筑而成。平面呈“早”字形,按照“前朝后寝”规格布局,共分7间。墓内随葬品丰富,品类繁多,出土金银器、铜器、铁器、陶器、玉器、琉璃器、漆木器、竹器等遗物1000余件。其中以“文帝行玺”金印和“丝缕玉衣”最具价值。

1996年,南越文王墓与南越国宫署遗址与秦代造船遗址、南越国木构水闸遗址一起被公布为全国重点文物保护单位。南越文王墓的出土,被誉为近代中国五大考古新发现之一,已开辟为博物馆。

粤西考古游径

茂名隋谯国夫人冼氏墓

1983年,电白县文物普查队在电城开展文物普查时,接收到群众上交的清嘉庆年立的隋谯国夫人冼氏墓碑,并发现了负碑赑屃石,沉默了近千年的冼夫人墓遗址重新进入人们的视野。

2000年以来,考古专家先后三次对冼夫人墓进行考古勘查,成果直接体现在其2013年被列入全国重点文物保护单位。

“南海Ⅰ号”(广东海上丝绸之路博物馆)

2007年在多次水下考古工作基础上,以世界首创的整体打捞方式,采用气囊拉移的方法平稳移入专门为之建造的广东海上丝绸之路博物馆内。2013年启动对其保护发掘工作。船体残长约21.91米、最大船宽约9.87米,分布轮廓面积约179.15平方米。

该沉船属于我国古代三大船型的“福船”类型,是宋代造船史上不可多得的活标本。发掘提取的文物种类丰富,至今出土文物已逾18万件,主要有陶瓷器、铜铁器、金银器、漆木器、钱币、朱砂、动植物残骸、植物果核等。其中瓷器达16万件套,金器200余件近3公斤,银器198件套约300公斤,铁质凝结物逾124吨。同时还包括反映埋藏环境与沉船关联的大量海洋生物残骸以及不同历史时期的遗留物。

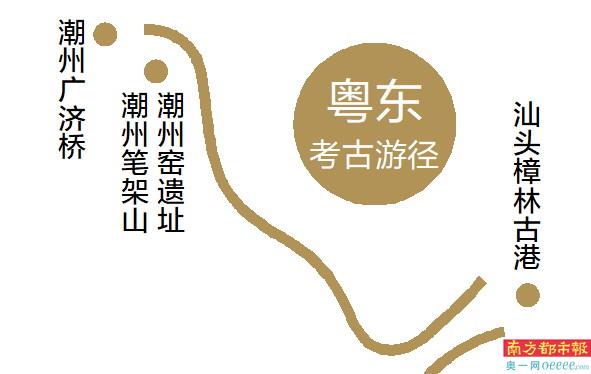

粤东考古游径

潮州笔架山潮州窑遗址

笔架山潮州窑遗址位于韩江东岸笔架山西麓,北起虎头山,南至印子山,绵延四华里,窑址鳞次栉比,相传有九十九条窑之多,号称“百窑村”。

2001年,被公布为全国重点文物保护单位,也是“海上丝绸之路”申报世界文化遗产的史迹点之一。2021年,笔架山潮州窑被列入国家文物局公布的《大遗址保护利用“十四五”专项规划》名单。

潮州广济桥

广济桥,俗称湘子桥,1988年被国务院公布为全国重点文物保护单位。广济桥全长518米,集梁桥、拱桥、浮桥于一体,是我国桥梁史上的孤例。

它的兴建经历了由宋至明三百年。因古桥架设于水流湍急的韩江之上,而韩江自古以来又是粤东重要的航道,水运繁忙,建桥者在东西两段建了24座桥墩之后,中间的近百米河道却因水流湍急无法再筑桥墩,于是只能采取“以舟代梁”的办法,专门修造了24艘船,用铁链拴紧连为浮梁,遇洪峰或巨轮驶过,浮桥可开可闭,后来桥面又建造了24对亭阁,兼作经商店铺。因此潮汕有“潮州湘桥好风流,十八梭船廿四洲,廿四楼台廿四样……”和“一里长桥一里市”等动听的民谣。

“南澳Ⅰ号”(南澳海防史博物馆)

为了讴歌先辈抗击外敌守卫南疆的壮举,缅怀民族英雄的丰功伟绩,南澳县于1992年2月16日建成南澳县海防史博物馆,成为当时我国第一座县级海防史专题博物馆。

南澳Ⅰ号明代古沉船的发现填补了广东明代海上瓷路的空白,完善了中国明代海上贸易的体系,可谓是海上瓷路的“明珠”。该沉船遗址是中国首个入选“全国十大考古新发现”的水下考古项目,也是广东省第一个水下文物保护区。

汕头樟林古港

位于汕头市澄海区东里镇,因樟树成林而得名。明嘉靖年间,已是渔鲜盈市的热闹埠头。康熙六十一年(1722),政府鼓励本国商人与暹罗(今泰国)进行大米交易,樟林远洋航海事业应运而生,其航线北通苏州、天津,南达暹罗、印尼、马来西亚等南洋诸国,无数潮人先辈登上红头船闯荡世界。

鼎盛时期,樟林古港的商船“巨帆高桅如蚁集”,其港埠一度形成“八街六社”的格局,号称“通洋之总汇”、“河海交汇之墟”,可谓“粤东第一大港”。当时,澄海每年上缴的税银,占全省税收总额1/4有余。

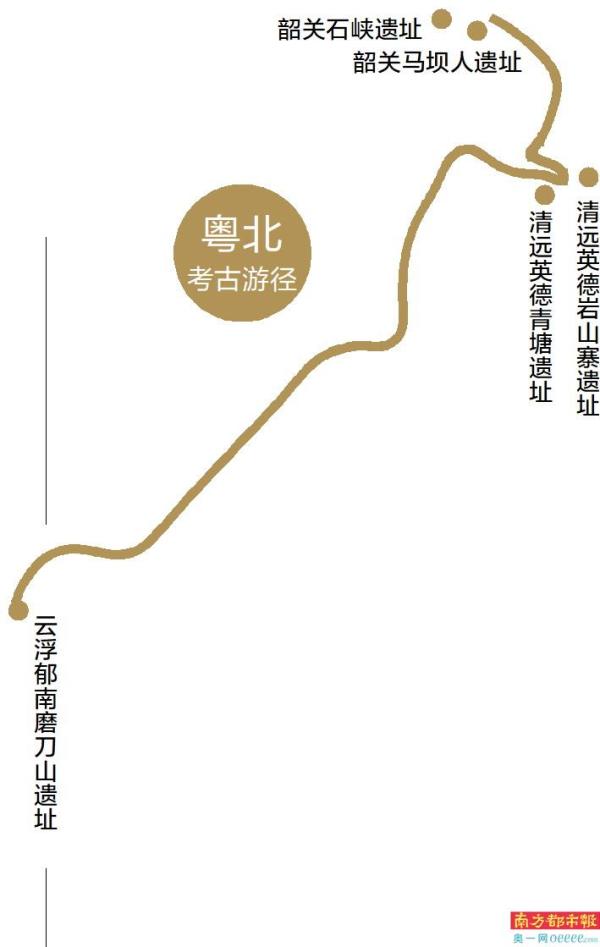

粤北考古游径

云浮郁南磨刀山遗址

探寻最早的“广东人”,一直是广东史前考古的重要学术任务。为填补广东旧石器时代早期遗存的长期空白,2012年11月至2013年1月,广东考古专家在南江流域开展了旧石器专项考古调查。行至南江中游,发现了60余处的旧石器露天遗址,位于云浮市郁南县河口镇禾都村的磨刀山遗址正是其中之一。这也是首次在广东发现旷野类型的旧石器时代地点(遗址)群。

郁南县以磨刀山旧石器遗址为核心,磨刀山遗址文化为纽带,打造南江流域文化旅游精品路线。未来,磨刀山遗址公园将建设“一园、两核、三产、四区”。“一园”为磨刀山遗址公园,“两核”为岭南祖地文化、磨刀山遗址新IP文化,“三产”为文旅产业、观光农业、康养度假产业,“四区”为磨刀山文化遗址保护区、磨刀山文化主题游乐区、特色观光农业休闲生态区以及旅游配套服务康养度假区四大区域。

马坝人遗址

马坝人遗址(包含石峡遗址)位于广东省韶关市曲江区马坝镇西南3公里处的狮子岩,距韶关市曲江区城区西南1.5公里处,距韶关市区18公里,是两座石灰岩孤峰,已经成为一个具有科学普及性和娱乐性的旅游区。

1958年,闻名中外的“马坝人”头盖骨在此被发现。经鉴定,马坝人大约生活在距今12.9万—13.5万年前。马坝人是岭南发现的最早人类之一,作为华南地区当时发现的唯一早期智人,填补了华南人类进化系统上的空白。

石峡遗址

石峡遗址于1972年发现,面积约3万平方米。1975年底至1978年底,经过三次发掘,揭露面积3666平方米,清理墓葬132座。

发掘和研究表明,石峡遗址共有四个时期的文化遗存,分别为距今约6000年的新石器时代文化层;距今5000—4000年的新石器晚期文化层,为“石峡文化”层;距今3800—3100年的早期青铜文化层;晚期青铜文化层(该层相当于中原地区西周晚期至春秋时期)。

石峡文化的发现,为人们进一步探索岭南地区从原始社会到秦汉以前的社会文化发展与我国其他诸文化发达地区之间的关系,找到了关键的一环。石峡虽小,但干系甚大。它是透视南北的窗口,向北可以看到中原,向南看到的是岭南的一片新天地。2001年,石峡遗址被评为20世纪中国百项考古大发现之一。

马坝人—石峡遗址是第五批全国重点文物保护单位。目前,马坝人—石峡遗址是集文旅融合、考古科研、教育研学、文化体验、休闲游玩为一体的国家AAA级旅游景区,免费向社会开放。

整合 易福红 杨存海

文/图来源 新华社 中新社 南方日报 广东省文化和旅游厅网站 韶关日报等