“感觉良好”!神十五航天员回地球,家乡早饭安排上!

太空“出差”180多天!飞行任务圆满成功,航天员经半年恢复后将转入正常任务训练期

1.昨日,神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,神舟十五号载人飞行任务取得圆满成功。航天员费俊龙挥手致意。

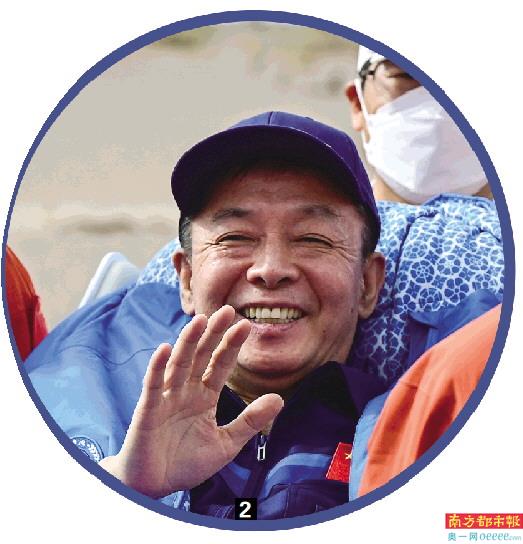

2.航天员邓清明挥手致意。

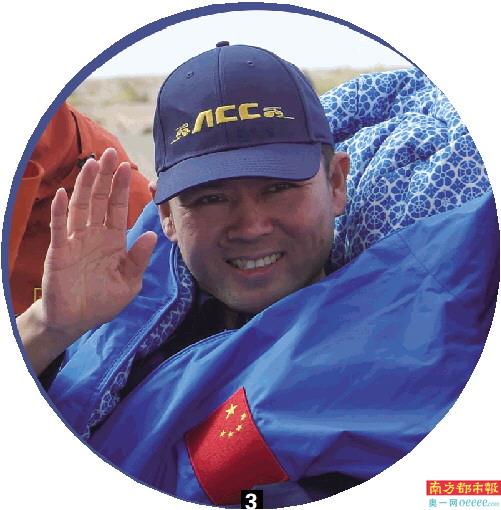

3.航天员张陆挥手致意。

当清晨第一缕阳光唤醒巴丹吉林沙漠时,在太空“出差”180多天的3位航天员踏上了回家之路,已经在东风着陆场预定落点守候的搜救人员也开始忙碌起来。

昨日6时33分,在现场人员的期盼和欢呼声中,神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。费俊龙、邓清明、张陆3名航天员安全顺利出舱,身体状态良好。

神舟十五号载人飞行任务取得圆满成功。

踏上回家之路

6月3日下午,一支任务车队已从东风航天城出发,前往着陆场附近区域待命。

这是东风着陆场第4次迎接航天员天外归来,也是首次跨昼夜执行的神舟飞船搜救任务。为了应对戈壁滩上昼夜近20摄氏度的温差,搜救人员带上了羽绒服和防风毯。

昨日凌晨2时,东风着陆场,圆月映照戈壁。搜救分队空中(直升机)分队、固定翼飞机(载伞降救援组)分队、地面分队、道路封控分队、搜救支援分队、搜救预备队和地面搜救小组陆续开始行动。数架直升机、近百台车辆向飞船预定着陆点进发。

酒泉卫星发射中心正高级工程师、载人航天工程着陆场系统副总设计师卞韩城说,为确保航天员归途安全,东风着陆场设立了应急备降场、新增后弹道返回搜救区域、构建非合作式搜索体系、创新预案体系构建方法、全面实施装备检修检测、制定应急处置预案200余份。

当神舟十五号载人飞船按照北京航天飞行控制中心的指令开始调整姿势,沿着既定的轨迹朝着地球飞来时,位于巴丹吉林沙漠边缘的东风着陆场,地面风力仅3-4级,正是着陆的好天气。

“轨返分离”“推返分离”……在东风航天城指控大厅,口令一个接一个地发出,搜救工作进入倒计时。

不久后,神舟十五号飞船返回舱进入黑障区。返回舱刚进入黑障区,敦煌测控区光学组组长李长松便准确地捕捉到返回舱的实时高清图像。

曾经会让飞船与地面失去所有联系的黑障区,如今已经实现可控。“从神舟一号任务开始,为了解决飞船在黑障区的跟踪测量难题,经过一代代测控人接续攻关,现已具备了黑障区稳定跟踪飞船的能力。”测控区技术专家吴刚说。

“回收一号发现目标!”“回收二号发现目标!”东风航天城指控大厅,一个耀眼的白色火球出现在屏幕上,光学望远镜成功捕获飞船轨迹。

“我们感觉良好”

“是开伞了吗?”一出黑障区,便传来航天员费俊龙的声音。“神舟十五号报告,状态正常。”

随后,空旷的戈壁滩传来“砰”的一声巨响。距离地面大约10公里,伞舱盖从返回舱上弹落,红白相间的降落伞打开。

全员出动,全力以赴。等候了一夜的搜救车队,打开全部车灯,全速向着返回舱进发,素白的灯柱随着车辆的颠簸上下起伏。

反推发动机成功点火后,返回舱在一望无际的戈壁上着陆。褐色的返回舱散发着淡淡的焦煳味,在周遭留下一圈圈浅浅的沙坑。

随后,第一架搜救直升机也降落在返回舱附近,穿着橙色工作服的搜救队员快速从直升机上跳下,奔向返回舱。

按平压气阀、固定安全带、旋转开舱手柄……开舱手高嘉鑫娴熟地打开舱门。

圆满完成4次出舱活动任务,开展多次载荷出舱任务、8项人因工程技术研究、28项航天医学实验,以及38项空间科学实(试)验……神舟十五号乘组结束半年多的太空远行、顺利返航。

7时许,按照出舱流程,航天员费俊龙、邓清明、张陆全部安全顺利出舱。3名航天员面带微笑,精神饱满。

为适应地球重力,航天员被从舱门搬运到半卧式座椅上。戈壁滩的清晨天气寒冷,出舱后的航天员随即穿上保暖型睡袋。

“回家了,回家了。”面对记者递过来的话筒,费俊龙说,我们神舟十五号飞行乘组,完成了所有在轨飞行任务,现在顺利回到了祖国,我们感觉良好。

邓清明依然是一脸温和的笑容:“感谢全国人民对我们乘组的关心支持和鼓励,无论年龄多大,能够被祖国需要就是最幸福的。”

“眼有星辰大海,胸怀赤胆忠心!我们会尽快调整状态,投入训练,随时准备再次出征太空!”航天员张陆的回答铿锵有力。

短暂的地面重力适应后,3名航天员离开着陆场,乘专机飞往北京,在那里有他们期待已久的家人和朋友。

“天上地下”保障返回

哪些创新科技,为返程保驾护航?

对于神舟系列飞船而言,返回再入GNC技术直接关系航天员的生命安全。以此次返回任务告捷为标志,我国自神舟十二号载人飞船起全面升级的,以自主快速交会对接、自主自适应预测再入返回制导为特征的GNC系统,完成全面更新换代。

我国的飞船返回再入GNC技术经历了两代,第一代被称为“标准弹道自适应制导方法”,而神舟十二号到神舟十五号这一批次载人飞船采用的是“自适应预测制导方法”,是第二代返回再入技术。加之我国“星光—卫星星座—捷联惯性组合导航”技术的应用,使神舟十五号载人飞船整个返回过程可以实现高精度自主导航。

“采用第二代返回技术后的最差返回精度,要比第一代最好的都好!”航天科技集团五院载人飞船系统副总设计师胡军说。如果采用第一代技术,当出现大范围的轨道条件变化时,就需要地面进行人工干预;如果采用第二代技术,GNC系统则可以自主适应,且可以实现一系列“更强”“更优”。

此外,在主着陆场,中国电科布设便携站、机载站、车载站、固定站等站型及多型号卫通系统,编织致密安全的测控通信网,像“听诊器”“遥控器”“手机”一样,实时测量飞行轨道,监测返回舱供电、温度、气压等参数及航天员各项生理参数,实时传送地面发出的指令,指挥返回舱变轨、调整姿态,实时传输话音、图像数据,让地面可以与航天员实时沟通。

“超级大伞”护佑着陆

当神舟十五号载人飞船返回舱快要落向地面时,一顶红白相间的大伞如约绽放,守护着返回舱徐徐飘落、稳稳着陆。这顶特大型降落伞是航天员的“生命之伞”,由航天科技集团五院508所研制,伞衣面积达1200平方米,若在地面铺展开来大约可覆盖三个标准篮球场。

1200平方米的神舟飞船主伞作为国内最大的航天器降落伞,由7000多个零部件组成。整个伞的缝线长达10千米,需要十几位加工人员密切合作加工3至4个月才能完成。仅主份降落伞的加工工序,就有30多道。

在航天科技集团五院508所降落伞研制中心,工人们拿着卡尺,仔细地测量每块布的大小、每个针脚的间距。每顶大伞都由1920块楔形小布片组成,因为载人航天对精度要求高,不能像别的降落伞在大型机械裁床上加工,只能采用人工剪裁,一层一层地裁。

从1999年神舟一号成功发射返回,到2003年神舟五号完成我国首次载人飞行,再到如今神舟十五号荣耀归来,降落伞不仅为神舟系列飞船15次绽放,且实现持续创新优化。在神舟十二号到神舟十五号这一批的飞船任务中,回收着陆分系统批次产品研制涉及5大类共12项技术状态更改。

多项科技助力地面搜救

当神舟十五号载人飞船返回舱顺利返回地球家园后,如何迅速找到返回舱和航天员成为地面搜救人员最关心的事情。

航天科技集团五院西安分院研制的返回舱天线网络在飞船着陆后,通过开关选择接通朝向地面上方的天线,确保地面搜救人员可以通过天线网络来找到返回舱。

天线网络负责为通信信号、测控信号、定位信号、搜救信号建立独立通路,保障其传输的稳定和通畅,搭建神舟飞船返回舱与地面信号传输的重要通道和桥梁,有效确保飞船和航天员安全顺利“回家”。

中国电科针对搜索回收任务区域范围广、救援难度大等难点,研发回收区北斗态势系统,并不断迭代升级,利用北斗导航系统定位和短报文功能,构建指挥中心、前方指挥、搜索平台三位一体的指挥体系。

该系统能通过北斗导航卫星对直升机、车辆等搜救载体实时定位,并利用短报文功能实时将位置信息发送给指挥中心。指挥型终端像“智慧大脑”,被部署在指挥中心,能够实时接收、显示机载、车载终端回传的位置信息,使现场指挥人员实时掌控搜救载体的位置和运动态势,及时指挥搜救力量向返回舱落点移动。

跟踪测量技术重大突破

神舟十五号载人飞船昨日清晨成功着陆东风着陆场,科技人员对其在穿越黑障区时的稳定跟踪,表明我国在载人飞船返回穿越黑障区跟踪测量难题上取得重大突破。

飞船返回地球时,会与大气层发生剧烈摩擦,温度剧增,导致气体分子与飞船表面被烧蚀的材料均发生电离。这些不断产生的电离气体包裹在飞船周围,形成等离子体鞘套,对电磁波产生吸收衰减、折射、反射、散射等效应,导致飞船内部与外界的无线电通信异常乃至中断,这就是所谓的黑障现象,这段过程也被称为黑障区。

飞船穿越黑障区时,只能依靠雷达和光学设备进行跟踪测量,能否在此期间稳定跟踪飞船,不论是对出黑障后的飞船测控引导,还是及时预报飞船落点都极为重要。酒泉卫星发射中心敦煌测控区任务区间涵盖了飞船返回进出黑障区的全过程,是实现飞船在黑障区稳定跟踪的核心力量。

据敦煌测控区指挥长曾强介绍,在神舟十五号载人飞船返回时,他们确定了“优化黑障区雷达跟踪方案托底,完善多云天气下光学跟踪策略求精”的总体思路,在雷达和光学两个方面形成合力,圆满完成了飞船在黑障区的跟踪测量任务。

“发现目标,跟踪正常!”

昨日清晨,神舟十五号飞船返回舱刚进入黑障区,敦煌测控区光学组组长李长松便准确地捕捉到返回舱的实时高清图像,并通过车载通信设备第一时间传至北京飞行控制中心。

“从神舟一号任务开始,为了解决飞船在黑障区的跟踪测量难题,我们一代代测控人接续攻关,联合多家科研机构,针对飞船在黑障区的雷达回波信号特点,不断完善针对性的信号检测和跟踪技术,现已具备了黑障区稳定跟踪飞船的能力。”测控区技术专家吴刚说。

半年后开展正常任务训练

返回地球后,神十五航天员们,在车上吃到他们返回地球的第一顿饭。

江苏昆山的费俊龙,早餐是一碗鸡汤面,还要了两个煎鸡蛋和一份青菜;来自江西宜黄的邓清明,早餐选了抚州米粉,又点了一份猪肉大葱饺子;来自湖南汉寿的张陆,则选择了常德米粉和汉寿玉臂藕。

三名航天员即将返回北京,之后如何安排相应的恢复和训练?医监医保系统从过往航天员的恢复中,借鉴了哪些经验,有什么方式的调整和更新吗?

据中国航天员科研训练中心航天员医监医保室主任徐冲介绍,航天员后恢复工作分三个阶段开展:第一个阶段,隔离恢复阶段,促进基本功能恢复。用时为3-4周,主要为消除飞行中对身体功能产生的不利影响;第二个阶段,用时4-5周,主要为疗养恢复阶段,确保身心全面恢复;第三个阶段,用时约为4个月,主要为恢复观察阶段,各类训练开始开展。

经半年恢复,航天员将转入正常任务训练期。目前空间站任务后恢复进程效果符合预期,针对航天员,后恢复采用一人一式一人一策。经三次后恢复实践证明,方案正在从成功走向成熟。

整合:董晓妍

来源:新华社 央视新闻

图源:新华社 央视新闻