中国首次发现鳄类蛋化石 填补了广州地区古脊椎动物记录空白

此前发现的鳄类蛋化石主要分布在欧洲、南美洲和北美洲,亚洲巴基斯坦和印度仅有少量发现

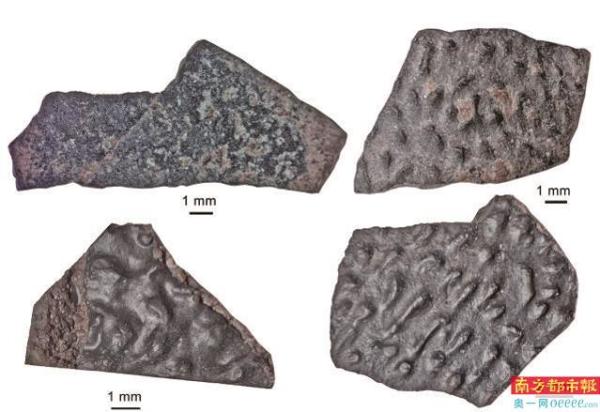

此次广州发现的部分蛋壳标本。

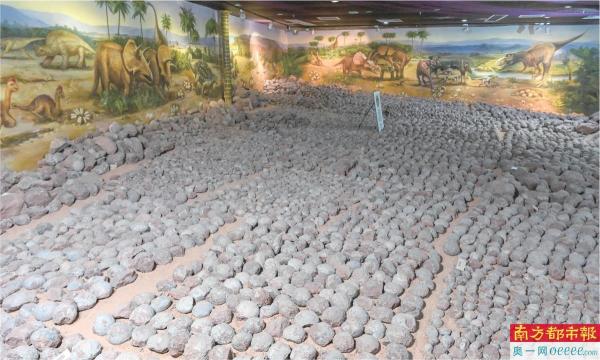

河源恐龙博物馆内藏的部分恐龙蛋化石。 IC供图

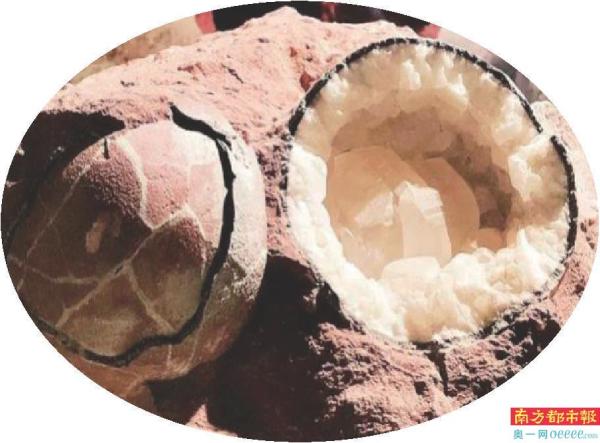

↑河源发现的“水晶蛋”,指壳内有方解石或萤石晶体的恐龙蛋化石。

南雄恐龙化石。

7月1日晚,广州正佳自然科学博物馆发布了广州恐龙及鳄类蛋化石的新发现。其中鳄类蛋化石是国内首次发现。

广州正佳自然科学博物馆的研究人员与客座研究员、中国地质大学(北京)邢立达课题组当晚在该博物馆宣称,广州发现的恐龙蛋化石表明广州市区在距今约9000万至7000万的白垩纪晚期恐龙活跃,广州是一座恐龙背上的城市。

广东是恐龙化石集中区,主要分布在佛山、惠州、茂名、南雄、河源等地,尤其以南雄和河源两地最为集中。

广州中学生发现恐龙蛋壳化石碎片

在当晚的新闻发布会上,邢立达副教授分享了论文研究成果,蛋化石发现者高中生倪子杰分享了发现蛋化石碎片过程中的有趣故事,6块蛋化石还在现场展出。

记者了解到,该研究成果于近期发表于学术期刊《古地理学报(英文版)》上,论文的作者还包括中国地质大学(武汉)武瑞博士,广州正佳自然科学博物馆杜春磊馆长,美国梅斯布朗自然历史博物馆研究员斯科特·帕森斯等。

广东是出产恐龙蛋化石最多的省份之一,化石多集中在河源和南雄区域。1976年与1998年,广州在白鹤洞和中山五路都发现过恐龙蛋化石,目前尚未详细研究。

2020年到2021年之间,化石爱好者中学生倪子杰在广州市几个建筑工地陆续发现了一批恐龙蛋壳化石碎片,这些化石随后捐赠给广州正佳自然科学博物馆,并交由中国地质大学(北京)邢立达课题组开始系统研究。

本次共发现6块蛋壳化石碎片,编号为HS00468至HS00473。其中,468和469号标本在2020年6月发现于番禺区广州南站;470和471号标本在2021年3月发现于天河区金融城工地;472和473号标本在2020年2月发现于荔湾区喜鹊路。

通过地层对比,天河区金融城化石点属于上白垩统大塱山组,其他化石点属于上白垩统三水组,大塱山组的时代要晚于三水组。

首次发现鳄类蛋化石

恐龙蛋的分类曾经是一个难题,科学家们都希望把恐龙蛋与产蛋的具体恐龙属种对应起来,但这只有当蛋与骨骼同时保存的标本才能确定。1975年,中国古生物学家赵资奎先生提出了以蛋本身的特质进行分类的方案,建立了恐龙蛋自己的分类体系,并得到了应用。

科研人员将每片蛋壳取下一小部分,利用专业机器进行切割磨片,在不同分辨率的显微镜下观察它们的结构,对其进行分类。

通过对蛋壳的显微结构观察与对比,学者将468归入棱柱形蛋科棱柱形蛋属,将469、471、472和473归入长形蛋科巨形蛋属。棱柱形蛋科一般认为是伤齿龙类(一类小型的掠食性恐龙,被认为是最聪明的恐龙,且与鸟类的关系极为密切)所产。

长形蛋科一般认为是窃蛋龙类所产,科学家推测此次发现的棱柱形蛋完整长度约16至21厘米,一窝有十余个乃至更多。

论文主要作者郭子晟指出,令人兴奋的是,470的显微结构与任何一种恐龙蛋都不同,而与鳄类蛋化石的显微结构一致,尤其是470的蛋壳具有楔状壳单元,壳单元之间有空隙,不同于大多数恐龙蛋蛋壳,后者一般有2层,底部的锥体层明显。所以研究人员将其归入鳄类蛋化石。

科学家推测此次发现的鳄类蛋完整长度约六七厘米。这是首次在中国发现鳄类蛋化石。此前发现的鳄类蛋化石主要分布在欧洲,南美洲和北美洲,亚洲的巴基斯坦和印度仅有少量的发现。本次发现的鳄类蛋化石增加了该类化石的分布,增加了三水盆地晚白垩世生物多样性。

在地质历史上,广州属于三水盆地沉积区,在此之前,三水盆地发现除了棱柱形蛋科和长形蛋科,还发现过圆形蛋科化石,圆形蛋科一般认为是鸭嘴龙类所产。

填补三水盆地古脊椎动物记录空白

本次蛋化石的发现说明,三水盆地存在恐龙类的伤齿龙类–窃蛋龙类–鸭嘴龙类以及古鳄类的四足类动物组合,该组合在广州地区,乃至三水盆地都是首次发现,填补了该地区古脊椎动物记录的空白。

著名恐龙专家,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、云南大学古生物研究院学术院长徐星认为该发现因其特殊的发现地点而显得有趣,得益于爱好者的努力,人们在城市基建的“间隙”中发现了恐龙生活过的证据,科学家也因此得以初步揭开广州白垩纪恐龙世界的面貌。

亮点

广东是发现恐龙化石的集中区,目前挖掘出来的恐龙蛋化石,形状有的是椭圆形、有的是圆形,还有一些是手指形的。有的甚至直径只有几厘米。在广东,大多数恐龙蛋化石都是直径在15-20cm,而北方发现的恐龙蛋化石个头则偏大,达到30-50cm。

A 年代:大致为白垩纪晚期

广东出土的大部分恐龙化石都大致为白垩纪晚期,距今约6500万年左右。白垩纪中晚期气候普遍高温、干旱,随恐龙化石一道出土的红砂岩就是佐证之一。但是广东地区除了高山之外,还有众多的盆地。盆地水草丰美,植物和水资源都很丰富,吸引了当时的地球霸主——恐龙来此繁衍生息。当时南海北部海域都是陆地,广东境内大大小小的盆地,成了恐龙聚居的乐土。植物繁盛的盆地,因为水源充沛,最适合恐龙生活。

于是,在一些比较大的盆地,如河源盆地、三水-广州盆地、南雄盆地、罗定盆地、茂名盆地等地,恐龙生活得最滋润。正因如此,省内发现的恐龙化石大部分都来自这些地方。

B 分布:南雄和河源最集中

广东恐龙化石主要分布在佛山、惠州、茂名、南雄、河源等地。尤其以南雄和河源两地最为集中。

南雄:发现几十个恐龙蛋窝上千枚恐龙蛋

南雄市具有典型的红层盆地,盆地内沉积着晚白垩纪到古近纪的红色砂岩,又称“南雄红层”。

1961年,广东省地质局野外队在南雄工作时就首次采得一块恐龙趾骨及古生物脊椎动物化石,后经科学家鉴定属于虚骨龙类,这是华南“红层”中恐龙化石的首次记录。

自20世纪60年代以来,南雄相继发现几十个恐龙蛋窝上千枚恐龙蛋,其中还发现有非常重要的恐龙胚胎。除了完整蛋化石之外,大量的碎蛋壳遍及整个白垩纪地层。

南雄恐龙蛋的分类研究在我国恐龙蛋分类学研究中发挥了重要的作用。目前南雄发现的恐龙蛋类型约占中国已发现恐龙蛋种类的四分之一。

2005年,广东省政府批准建立“广东南雄恐龙化石群省级自然保护区”,保护区总面积42.21平方公里,核心区面积3.03平方公里。保护区主要保护对象为恐龙蛋化石、恐龙骨骼化石、恐龙脚印以及含化石的典型地层剖面、古气候特征标志、自然生态环境等。

2011年,中国古生物化石保护基金会中国地质调查局地层与古生物中心正式授予南雄市“中国恐龙之乡”称号。

2014年,南雄被认定为第一批国家级重点保护古生物化石集中产地。

截至目前,南雄发现的恐龙化石包括:霸王龙类、窃蛋龙类、镰刀龙类和鸭嘴龙类(小鸭嘴龙)等。发现的恐龙蛋化石以长形蛋科为主(3属6种),其次还有羽状蛋科(2属4种)、椭圆形蛋科(2属3种)、圆形蛋科、棱柱形蛋类,以及恐龙化石蛋科等其他的类型。

●南雄恐龙化石

霸王龙类、窃蛋龙类、镰刀龙类、鸭嘴龙类(小鸭嘴龙)

●恐龙蛋化石

发现几十个恐龙蛋窝上千枚恐龙蛋,还有恐龙胚胎。

河源:馆藏恐龙蛋化石超过2万枚

河源境内100多平方公里的红砂岩层,为统治地球1.6亿年的恐龙王朝,留下了一个珍贵的档案——河源恐龙博物馆馆藏恐龙蛋化石超过2万枚,数量居全球之冠。

河源境内还埋藏着多少恐龙蛋化石,不得而知。但河源人司空见惯的是,修马路能挖出恐龙蛋化石,开山建房能挖出恐龙蛋化石,修补自来水管能挖出恐龙蛋化石,连小学生在江边玩,也能发现恐龙蛋化石……

自1996年发现第一窝恐龙蛋化石以来,之后又被大量发现。

目前已发现13具恐龙骨骼化石、8组168个恐龙脚印化石和大量恐龙蛋化石,其中包括华南首次发现的窃蛋龙类化石—黄氏河源龙的正型标本,是世界上罕见的恐龙蛋化石、恐龙骨骼化石、恐龙脚印化石“三位一体”的地区。

河源发现的恐龙蛋化石,种类丰富、规格不一、形状各异,至少有14种不同类型,有长形、棱柱形、椭圆形、扁圆形、圆形,直径从1.5厘米至23厘米不等,有晶莹剔透的珠宝级晶体蛋,有袖珍蛋,有蛋皮超薄的伤齿龙蛋……发现最多的是圆形蛋。最新发现的是网纹副长形蛋,从而使河源成为中国第二个网纹副长形蛋发现地。

●河源恐龙化石类型

恐龙蛋化石

馆藏超过2万枚,至少14种类型

●恐龙化石

已发现13具恐龙骨骼化石

8组168个恐龙脚印化石

知多D

恐龙化石,是指恐龙死后身体中的软组织因腐烂而消失,骨骼(包括牙齿)等硬体组织沉积在泥沙中,处于隔绝氧气的环境下,经过几千万年甚至上亿年的沉积作用,骨骼完全矿物化而得以保存。恐龙生活时的遗迹,如脚印等有时也可以石化成化石保存下来。

恐龙残体如牙齿和骨骼化石是最熟悉的化石,这些都被称之为体躯化石;恐龙的遗迹(包括足迹、巢穴、粪便或觅食痕迹),这些则被称为生痕化石。这些化石是研究恐龙的主要依据,据此可以推断出恐龙的类型、数量、大小等等情况。

整合:易福红

采写:南方日报记者 杨琼 徐勉

来源:南方日报 广东省林业局网站 韶关日报 河源日报等