广东抗美援朝老兵沈金水:炸毁水门桥,一个连只剩我和两个兵

《长津湖》钢七连英雄原型之一,所在的第九兵团全歼美军“北极熊团”

沈金水近照。罗定市融媒体中心 供图

沈金水(左下)抓获美军飞行员资料图。 受访者供图

1950年12月,在朝鲜长津湖,中国人民志愿军第27军连队机枪手向美军阵地射击。 新华社发

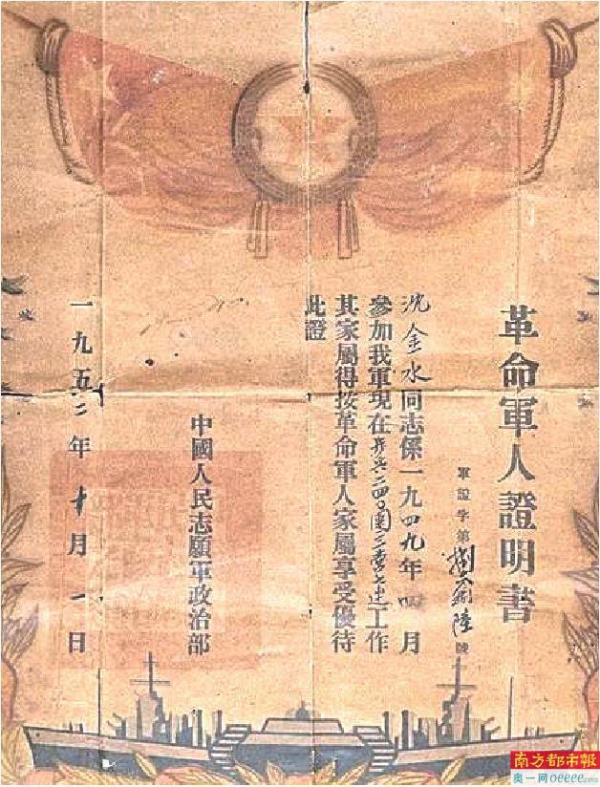

沈金水的革命军人证明书。

沈金水的各类奖章。 上游新闻供图

人物故事

沈金水

1931年出生,广东省罗定市泗纶镇人,1949年4月入伍,参加过渡江战役、上海战役。1950年11月,参加抗美援朝,所属部队为原中国人民志愿军9兵团27军80师240团3营7连3排7班,历任战士、班长,多次获得军功章。1952年10月回国。1955年从部队转业,返回家乡泗纶镇生活。

在电影《长津湖》和《长津湖之水门桥》中,伍千里带领穿插7连一举捣毁美军北极熊团,接着,又在美陆战1师撤退路线咽喉处水门桥阻击敌军。电影再现了波澜壮阔、可歌可泣的抗美援朝史,在真实的抗美援朝战场,有着这样一支英雄连队,他们被誉为“钢七连”。

广东罗定市泗纶镇人沈金水,就是这支英雄连队的一员。今年已90多岁高龄的沈金水,1950年11月跟随部队,抗美援朝。在长津湖战役中,沈金水加入敢死队,在零下40多摄氏度极寒环境下,完成了炸毁水门桥的壮举。他所在的第九兵团在艰难困苦的条件下坚守阵地,顽强作战,重创了不可一世的美军,全歼装备精良的“北极熊团”。

零下四十多摄氏度 全歼“北极熊团”

“机枪的撞针因严寒击发不了,就靠手榴弹和刺刀与美军展开殊死搏斗。”

1949年,沈金水参军入伍,先后参加了渡江战役、解放上海战役。解放战争中,沈金水因作战勇猛,立下三等功。1950年10月,沈金水随27军乘火车赴东北安东一带,从鸭绿江出征,踏上朝鲜战场。沈金水所属部队为原中国人民志愿军9兵团27军80师240团3营7连3排7班,他担任班长。

朝鲜东北部群山连绵起伏,森林密布,交通闭塞,人烟稀少。抗美援朝战争第二次战役的战场,就在这片区域的长津湖地区,两岸山地平均海拔1300多米,时值严冬,到处被白雪覆盖,作战环境极为恶劣,加上连日大雪,气温降至零下三四十摄氏度。

一下火车,沈金水就发现手会被枪支粘住,寒冷是他面对的第一个对手。为了防止被敌军侦察到,战士们大都反穿棉衣,尽量让自己和四周的积雪同一个颜色。

“白天我们不敢行动,敌人的飞机大炮比较多。有时候要走两三天晚上的山路,一走就是七八十公里。”在山林中行进时,积雪大都没过膝盖,衣服无法干透,不少战士冻伤。加上后勤保障困难,白天要防空,连米饭都没办法煮熟,土豆成了主要的食物。吃之前沈金水需要把土豆放到腋下,用体温来软化。

沈金水随身携带的物品有工兵铲、米袋、棉被、衣服、4颗手榴弹还有枪支弹药,负重三四十斤,每天要走数十公里。一般是夜晚行军,白天用工兵铲在野外挖洞藏身。在充满冰雪的山林间,每个战士需要挖一个足够自己坐进去休息的洞。每个洞都需要挖一两个小时,沈金水说,最难挖的是前几铲,后面冰块被破开融化后作业会相对容易。

沈金水和战友们就在这样的环境中行军数百公里,有时会用步枪当作拐杖。

战况紧急,沈金水背着武器装备及干粮,负重数十公斤,通过战略穿插,行军几百公里到达了预定作战区域。

11月27日,长津湖战役打响,沈金水所在的中国人民志愿军第9兵团,与美军皇牌部队第10军展开直接较量。

“我们进入朝鲜时没有准备,来得很急,棉衣棉裤都没有的。”沈金水介绍,新兴里战役打得最为惨烈,他和战士们在冰天雪地中冻到手脚都烂掉,机枪的撞针因严寒击发不了,就靠手榴弹和刺刀与美军展开殊死搏斗。

11月30日晚,新兴里战斗打响,趁着夜色,沈金水和战友们摸到了敌人的前沿阵地进行战斗,将敌军的作战计划打乱。“我们也不知道敌人的阵地是怎样的,一开始摸进去,发现他们在雪地里睡觉,被子是白色的鸡毛被,一拉拉链就能睡。我当时不敢开枪,因为一开枪就会惊动其他人,只能靠刺刀去捅,歼灭了敌人一支小分队。”

在历时五天四夜的新兴里战斗中,沈金水所在的第九兵团在艰难困苦的条件下坚守阵地,顽强作战,重创了不可一世的美军,全歼装备精良的“北极熊团”,创造了志愿军以劣势装备全歼现代化装备美军1个加强团的模范战例。

加入敢死队 第三次炸毁水门桥

“我从没想着活着回来。”

水门桥,位于朝鲜半岛盖马高原南端的古土里和真兴里之间、古土里南约6公里处的黄草岭山口,虽只有8.8米的跨度,仅可容一辆汽车通行,却是唯一通往长津湖以外地区的车道桥梁。

长津湖战役打响后,美军第10军被截为数段,开始竭力往后收缩,企图南逃。而水门桥是从长津湖撤往后方兴南港的必经之路,成为双方争夺的焦点。

此前,志愿军曾两次炸毁水门桥,但拥有现代化装备的美军工兵都快速修好了钢木结构的桥梁,并派重兵把守。

虽然已过去70年,沈金水依然清晰地记着当时的情形:七连接到了第三次炸桥的命令后,由连长姜庆云组织了40人的敢死队,带领一个加强排和一个重机枪班,他们反穿着棉衣、背着炸药包,借着夜色的掩护,分批隐蔽接近水门桥。然而,在探照灯、照明弹之下,敢死队员被美军发现,一梭子子弹打过来,枪林弹雨中,3名战士当场牺牲,姜庆云被子弹打倒,昏迷不醒。

一批批敢死队员倒下了,人越打越少。

“我带两名步兵和两名机枪手去炸水门桥,当时敌人在桥头上的探照灯很亮,机枪手负责打掉探照灯,步兵负责抱着炸药包炸桥。”沈金水回忆,当时连长受重伤昏迷被抬下了火线,但是战斗并没有停止,他带着4名战士顶着敌人猛烈的火力攻击,最终冲到了桥头附近,“轰”的一声巨响,成功将美军二次修复的桥梁连同基座再次炸毁。最大限度地迟滞了美军撤退的步伐。

“炸完桥后,一个连只剩下我带着两个兵。”沈金水在接受媒体采访时眼眶湿润,“我从没想着活着回来。”

他们用血肉之躯执行炸桥任务,大部分人战死沙场,最大限度地迟滞了美军撤退的步伐。但不久后,美军在日本赶制了8套重达1吨车辙桥组件,用大型运输机运抵水门桥,第三次修复了桥面,美陆战第1师主力得以陆续过桥撤离。

猛将“老虎仔” 一个人打一个排

“我是冲锋枪手,打仗不怕死,部队的人都叫我‘老虎仔’的,见到敌人就想一口吃掉他。”

在1951年4月坤坪里向南进军的阻击战中,沈金水荣立三等功。次月,在战斗中表现英勇的沈金水再次荣立三等功。这两则简短记录,只是沈金水在朝鲜战场的缩影。

在沈金水的记忆中,最难忘的是第五次战役第一阶段的战斗。

“我是冲锋枪手,打仗不怕死,部队的人都叫我‘老虎仔’的,见到敌人就想一口吃掉他。”在一次山地阻击战中,美军一个排往山上冲锋。为了守住阵地,沈金水迂回到敌人侧面,用一百发子弹的冲锋枪,一口气打死了十几个人,打退了敌人的进攻。

“在战争年代我们都是不计生死的,过一天算一天。防御战打过、进攻战打过、坑道战也打过。在战场我们是直接插入敌人内部,从里面往外打,把敌人打到乱了,敌人都不知道我们怎么来的,他们也服了我们。所以美军要谈判就是因为这样,打到他们都害怕了。”作为冲锋一线的机枪手,沈金水参加过大大小小数百场战斗,却鲜有受伤,身上也无弹孔疤痕。在他看来,这是因为年轻时身体灵活,跑得快,擅长打运动战。

在朝鲜战场上,美军的战术主要是飞机轰炸、炮轰,生死往往只是一瞬间的事,经常炮弹落在周围附近,沈金水留下了耳背的后遗症。他说:“我的耳背不算是什么事,我们班的战士死的死、伤的伤。而我们罗定就有106名优秀儿女牺牲在朝鲜战场上了,那些牺牲的战友,再也见不到了。”

发现飞机残骸 活捉美军飞行员

“后来,直升机的发动机就让我拆了下来,用棉被包裹着,从山上拖回去,再运回中国。”

在翻看沈金水的资料相册中,有一张战场上的照片格外引人注目。这张照片拍摄于1952年,是沈金水和战友发现美军直升机残骸的现场留影,但沈金水此前从未见过这张珍贵的照片。

直到最近,女儿沈小妹为父亲整理历史资料时,无意中在媒体上发现了这张历史照片并交给沈老看。

“左下角这个人就是我。”沈金水看到照片的第一眼,就认出手持冲锋枪的人,就是年轻时候的自己。

1952年1月某日傍晚,27军某炮兵部队在战斗中击落了一架美军战斗机,随后美军直升机前来搜救飞行员,在寻找飞机残骸和搜索美军飞行员的过程中,直升机又被某部高机连击落。

“天气非常冷,姜庆云带领我们3排的战士,连夜到10多公里外的山地搜索。”沈金水回忆道,搜剿直升机和美军飞行员的任务就交给了七连。

“我是第一个发现直升机残骸的,当时飞机的螺旋桨仍在旋转,却不见飞行员。后面发现他就躲在松树头,我就把他捉回去,交给上级。”沈金水说。

彼时,正在焦急等待美军救援的俘虏身高超过一米九,非常恐惧,没有抵抗。“晚上用了一个多小时才抓到他的,搜了他身,有一把手枪、有照片、有美金、有指南针。我们按照规定,把美金和照片这些私人的东西还给他,他才没那么紧张。”

“后来,直升机的发动机就让我拆了下来,用棉被包裹着,从山上拖回去,再运回中国。”说起这些战场往事,沈金水仍记得清清楚楚。

解甲归田 一件军装穿了70多年

沈金水悉心珍藏当兵纪念品:革命军人证明书、立功证明书、抗美援朝纪念章……

1952年10月,沈金水跟随部队返回国内,日常工作以军事训练为主。1953年7月27日《朝鲜停战协定》签署,抗美援朝战争胜利。消息传来,沈金水所在连队举行了一个简单的会议,向战争中牺牲的烈士致敬。

沈金水听到战争胜利的消息,内心很激动,但想到出生入死的战友们,他心情也很沉重。

1955年,沈金水复员回到家乡广东省罗定市泗纶镇,先后做过交通员、地质队员兼炊事员、粮管所仓库管理员等。

参加过解放战争、抗美援朝战争、渡江战役、长津湖战役等无数战斗……赫赫战功的他,多年来不提他的英雄事迹,却在生活和工作中默默地热心助人,服务群众,多次被当地组织评为优秀共产党员。

直到2022年5月初,有人偶然看到2020年《燕赵晚报》刊发的一篇采访抗美援朝老兵姜庆云(2021年逝世)的报道中提到时任7班班长沈金水和战友们在战场上搜捕美军飞行员的事迹,沈金水的战斗英雄以及他的战斗故事出现在人们的视野中。

几十年来,沈金水还一直保持着穿军装的习惯。一晃70年过去,这位“90后”老兵依然身体硬朗,精神矍铄,在最基层的乡下种地劳作,始终保持着退伍不褪色的军人作风。他有一件旧棉衣,袖子早已裂开洞,这件衣服穿了70多年,当初他就是穿着这件棉衣去的朝鲜。

1951年,沈金水在战场上加入了中国共产党。在沈金水的入党志愿书中,泛黄的内页记载着老人的入党申请理由:为了个人的荣誉,世界人民都能得到解放,过上自由幸福的生活,为了将革命进行到底而加入共产党。

几十年来,沈金水悉心珍藏了一些珍贵的当兵纪念品:革命军人证明书、立功证明书、抗美援朝纪念章,以及一些个人档案资料……这些物件都见证了这位老战士往昔的峥嵘岁月。

电影《长津湖》上映后,沈金水的事迹在当地引起强烈反响,时不时会有学生组团前来聆听当年的故事。老人平日里喜欢看抗美援朝题材的影视剧,儿女带他去看了《长津湖之水门桥》的电影,重新激起了他对烽火岁月的回忆。

整合:易福红

来源:南方杂志 上游新闻 燕赵都市报 上游新闻 等