2023年中国科学院、中国工程院院士增选有效候选人名单公布

广东47名大咖上榜 深圳医学科学院创始院长颜宁入选

2023年4月27日,重大科技基础设施入驻深圳光明科学城,深圳医学科学院(筹)创始院长兼深圳湾实验室主任颜宁作主题演讲。 新华社发

8月31日,中国科学院、中国工程院公布了2023年院士增选有效候选人名单,确认2023年中国科学院院士增选有效候选人583人,确认中国工程院2023年院士增选有效候选人655人。记者梳理名单发现,一批广东学术“大牛”入选。其中,清华大学、深圳医学科学院(筹)颜宁,中国先进院深圳先进技术研究院王立平,北京大学深圳研究生院潘锋等人入选中国科学院院士增选有效候选人名单。比亚迪股份有限公司廉玉波、粤港澳大湾区数字经济研究院(福田)沈向洋、华为技术有限公司徐文伟等人入选中国工程院院士增选有效候选人名单。

如何增选?

增选名额分配向国家急需的关键领域等倾斜

2023年5月31日,中国科学院、中国工程院分别启动院士增选工作。这次增选工作除了向国家急需的关键领域、基础学科、新兴学科等方面倾斜外,还建立、健全增选监督体系,把好院士“入口关”,防止增选过程中的不正之风。

中国科学院研究制定的《中国科学院院士增选工作实施办法(试行)》等制度文件从资格条件、推荐、组织审核、外部同行专家评选到增选大会选举等环节,进一步强化对候选人多方位评判,把好院士“入口关”。

中国科学院2023年院士增选首次发布增选指南,增选名额向国家急需的关键领域和基础学科、新兴学科、交叉学科倾斜;向为国防和国家安全作出突出贡献的科研人员倾斜;向承担国家重大科研任务、重大科技基础设施建设和重大工程并作出突出贡献的科研人员倾斜。

中国工程院2023年院士增选首次发布增选指南,进一步明确增选名额分配向国家急需的关键领域、新兴学科、交叉学科、重大工程、国家重大科研任务和重大科技基础设施建设倾斜,促进领域学科间的平衡发展,满足国家战略需求。

选多少人?

1238名有效候选人名单中,将增选新院士不超169人

2023年中国科学院院士增选有效候选人583人中,包括数学物理学部89人、化学部99人、生命科学和医学学部109人、地学部83人、信息技术科学部62人、技术科学部96人,另有特别推荐领域有效候选人45人。

中国工程院2023年院士增选有效候选人655人中,分别为:机械与运载工程学部66人,信息与电子工程学部78人,化工、冶金与材料工程学部73人,能源与矿业工程学部82人,土木、水利与建筑工程学部83人,环境与轻纺工程学部65人,农业学部89人,医药卫生学部85人,另有特别通道有效候选人34人。

记者注意到,清华大学、深圳医学科学院(筹)颜宁,武汉病毒研究所石正丽等人入选,今年共有100位女性候选人。

至此,中国科学院、中国工程院2023年院士增选推荐工作已经结束。根据两院今年5月底启动的2023年度院士增选工作安排,2023年中国科学院院士增选名额共79名,2023年中国工程院院士增选总名额为不超过90名。这也意味着,本次公布的1238名有效候选人名单中,将增选产生总名额不超过169人的新院士。

院士制度是中国为树立尊重知识、尊重人才导向,凝聚优秀人才服务国家设立的一项重要制度。中国科学院、中国工程院两院院士和外籍院士每两年增选一次。目前,中国科学院共有院士823人,中国工程院共有院士909人。

观察

两院院士增选 广东有效候选人为何是他们?

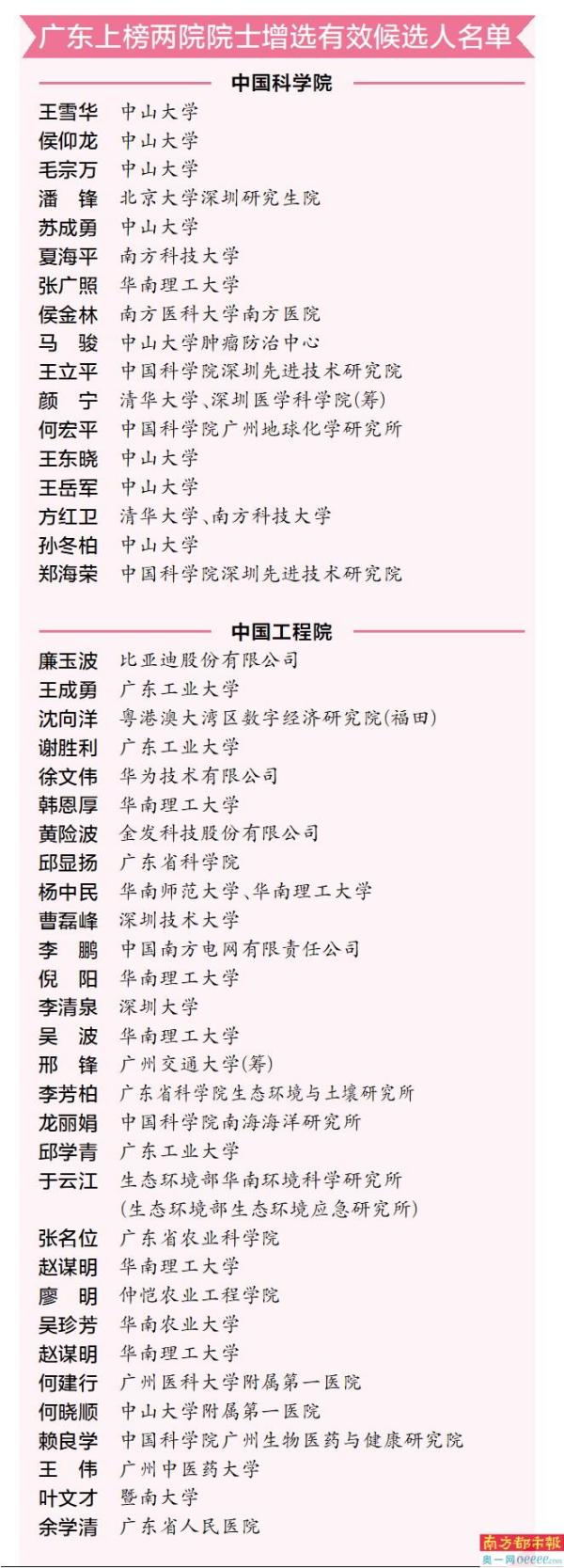

据记者统计,广东共有47人入选,其中中国科学院18人、中国工程院29人。梳理名单可以发现,此次入选的广东候选人来源覆盖面广,来自高校、科研院所、企业和医院等不同单位。其中,高校(不含附属医院)25人、科研院所13人、企业4人、医疗机构5人。

两院院士是我国科学技术和工程技术界的杰出代表和最高、终身荣誉学术称号,每两年增选一次。此次入选的广东候选人有何特点?这些学术“大牛”有哪些“硬实力”?

高校候选人占比超六成

高校是科技创新和人才培养的结合点。从全国范围看,根据去年教育部发布的数据,十年来高校新增两院院士350多位,在此轮增选之前,最近三次新增的两院院士高校占比都超过50%。

广东情况同样如此,今年的有效候选人中,高校(不含附属医院)25人,占比53%。如果计入来自高校附属医院候选人,则人数高达29人,占比超过六成。

具体来看,中山大学共有9人入选,在省内高校中排名领先,其中中国科学院有效候选人8人、中国工程院1人,研究领域既有自然科学,也有侧重于应用的学科,例如王雪华主要从事微纳光子学及其应用研究、王东晓从事物理海洋与海气相互作用研究、孙冬柏则是工程材料与腐蚀科学领域专家。

广东工业大学表现突出,共有3人入选中国工程院院士增选有效候选人名单。广工是一所以工科为鲜明特色的高校,入选者的研究方向以工学为主,如邱学青主要从事工业木质素资源化高效利用及新型分离技术研究;王成勇主要开展难加工材料高速高效加工理论、工艺与装备研究及医工结合(交叉)加工技术与装备研究;谢胜利主要研究方向是智能信息处理、无线通信与网络、多媒体传输、射频识别等。

深圳高校也有亮眼表现,共有南方科技大学夏海平、方红卫,深圳大学李清泉,深圳技术大学曹磊峰4人进入名单。以南方科技大学为例,方红卫主要从事水沙模拟与生态河流动力学研究,夏海平研究方向为金属杂芳香化学(芳香环内嵌入金属),他创立了具有中国标签的“碳龙化学”。

此外,深圳大学党委书记李清泉长期从事地理信息系统、智能交通以及3S集成等方面的教学和科学研究工作;曹磊峰是深圳技术大学先进材料测试技术研究中心副主任,取得了体系化的系列原创性成果。

科研院所新力量贡献大

近年来,广东新建了一批高水平研究院和新型研发机构,引进了一批高水平的人才团队,在此次院士增选中“贡献”不小。

中国科学院信息技术科学部候选人郑海荣是国家高性能医疗器械创新中心主任、中国科学院深圳先进技术研究院副院长,他是国家杰出青年基金获得者、何梁何利科技创新奖及全国创新争先奖状获得者,主持完成的高场磁共振成像技术与设备成果以第一完成人获国家科技进步一等奖,一批专利技术实现产业化。

中国科学院在粤院所以及广东省科学院各个研究所都有多人入围,如中国科学院南海海洋研究所龙丽娟、中国科学院广州地球化学研究所何宏平、广东省科学院邱显扬、省科学院生态环境与土壤研究所李芳柏等。

专家表示,随着粤港澳大湾区国际科技创新中心建设加速,广东不断推动高水平科技自立自强,未来必将吸引更多高水平科技人才集聚。

4名候选人来自企业

企业是广东科技创新体系的特色长板。2022年,广东全省高新技术企业达6.9万家、连续7年排名全国第一,入库科技型中小企业6.7万家、约占全国1/6。在科技企业的研发人员中,不乏各自领域的学术大咖。

此次广东入选的候选人中,有4人来自企业,分别是比亚迪股份有限公司廉玉波、华为技术有限公司徐文伟、金发科技股份有限公司黄险波、中国南方电网有限责任公司李鹏,印证了企业在广东科技创新体系中起到的主体作用。

以廉玉波为例,作为比亚迪集团首席科学家、汽车总工程师、汽车工程研究院院长,他带领企业加强自主创新,领衔的项目“高端纯电动乘用车关键技术研发及产业化”获得2021年度广东省科技进步特等奖。今年,他还获得何梁何利基金科学与技术创新奖(产业创新奖)、第三届全国创新争先奖状。

徐文伟出生于1963年9月,现为华为技术有限公司董事、战略研究院院长。公开资料显示,徐文伟1991年加入华为研发部,主持华为第一代局用程控交换机开发,分别负责芯片、总体技术、战略规划和预研部等工作。

5名医学学科“领头羊”入围

来自医疗机构的广东候选人同样值得关注。

作为全国医疗卫生的高地,广东集聚了一批高水平医院,它们不仅重视提升医疗服务能力,也十分注重提高科研水平。今年,广东省委、省政府高规格出台《关于推进卫生健康高质量发展的意见》,其中也明确提出推进医学科技创新,加强医学核心技术攻关。

此次院士增选中来自广东医院的候选人,无一不是各自学科领域的“领头羊”。

不久前,中山大学附属第一医院器官移植中心与美国梅奥医学中心心脏移植团队举办了一场线上交流会,探讨无缺血心脏移植技术。这项技术的首创者,就是中山大学附属第一医院器官移植学科带头人何晓顺。他长期致力于解决器官移植学科的关键科技问题,在无缺血器官移植、器官捐献、多器官移植与联合器官移植等方面做了大量开拓性工作,此次入选了中国工程院院士增选有效候选人。

另一候选人余学清现任广东省人民医院(广东省医学科学院)院长、党委副书记,他至今共承担各级科研基金60多项,包括国家重点研发计划-精准医学专项、国家自然科学基金重点项目等。他带领建设了国际领先水平的腹膜透析中心,病人及技术存活率均居世界先进水平,被誉为“广州模式”;国际著名期刊《柳叶刀》称之为“中国肾脏学发展的引擎”,在《柳叶刀》向全世界介绍“如何建设成功的腹膜透析中心:中国经验”。

此外,来自南方医科大学南方医院的侯金林,是医院感染内科主任,在传染病学和肝病学领域有很高的学术造诣,尤其擅长对各种复杂疑难的病毒性肝炎的诊断和治疗。

马骏是中山大学肿瘤防治中心常务副院长,从事鼻咽癌临床诊治研究34年,对鼻咽癌这一疾病中的关键问题进行了深入研究,把鼻咽癌患者的5年总生存率由上世纪90年代的60%提高到目前的84%。

广州医科大学附属第一医院胸外科、肿瘤科、移植科学术带头人何建行,在全球首创无管自主呼吸的气道手术、针镜手术、异位心肺联合移植等移植新技术,创新及发展了胸外科“无管”微创技术系统,提升了肺癌无创早诊技术,制定了个体化术后治疗新策略。

亮点

颜宁等多位深圳学术大咖上榜

此次增选有效候选人中,深圳包括颜宁在内的多位学术大咖上榜,分布在高校、科研院所以及企业。其中,清华大学、深圳医学科学院(筹)颜宁,中国先进院深圳先进技术研究院王立平,北京大学深圳研究生院潘锋等人入选中国科学院院士增选有效候选人名单。

颜宁出生于1977年11月,30岁时便成为清华大学教授、博士生导师,成为“清华最年轻教授”。2017年,她接受美国普林斯顿大学邀请,受聘该校分子生物学系雪莉·蒂尔曼终身讲席教授职位,并于2019年当选美国国家科学院外籍院士。

去年11月,在2022深圳全球创新人才论坛上,颜宁宣布辞去普林斯顿大学教职,出任深圳医学科学院创始院长,引发广泛关注。

回国之后,颜宁致力于推动生物医药科学的发展。据她介绍,深圳医学科学院既要持之以恒地进行前沿的科学研究,同时也重视引进、培养最优秀的人才,打造一个宽松的环境,并且提供一个没有后顾之忧的科研环境,使科学家的大脑产生出“0-1”的创新。对于科学家,需要给予时间、土壤、支持、信任。此外,作为医学科学院,临床转化也是将要进行的工作之一。在颜宁看来,深圳医学科学院的目标,就是如何能够培养下一代的医学科学家,使他们既懂临床又懂科研。

今年3月,颜宁还受聘为深圳湾实验室主任(兼)。深圳湾实验室是广东谋划建设的三批10家省实验室之一,全称为生命信息与生物医药广东省实验室。

7月,欧洲分子生物学组织(European Molecular Biology Organization,EMBO)对外公布了新入选的69位成员名单(9位外籍成员),颜宁作为中国科学家当选EMBO外籍成员(会士,Associate Member)。

本次颜宁的推荐人隋森芳系中国科学院院士,清华大学生命科学学院教授、博导。

候选人年纪最大的77岁,最小39岁

在本次公布的名单中,年纪最大的候选人出生于1946年,今年77岁,分别是上海交通大学的谭家华、山河智能装备股份有限公司的何清华,两人均在中国工程院院士候选人名单中。

谭家华1969年毕业于上海交通大学船舶制造系,一直从事船舶与海洋工程方面的教学、科研与设计工作,2021年曾入选中国工程院院士候选人名单。何清华曾为中南工业大学(中南大学前身)教授、博士生导师,53岁时创办山河智能装备股份有限公司,该公司以装备制造为主业。

在中国科学院院士增选有效候选人名单中,年龄最小的是数学物理学部的常超,今年39岁,工作单位为中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院。

公开资料显示,常超是清华大学工程物理系研2006级直博生,导师为唐传祥教授和刘国治院士,从事国家尖端科技研究,主要研究方向为高功率微波(HPM)介质窗击穿机理研究及其应用。

整合:朱林 黄亚岚 采写:南都记者 袁炯贤 来源:央视新闻、中国新闻网、环球网、澎湃新闻、南方+、羊城派

- 下一篇:广告