首届兰花奖获奖名单今日揭晓

设立三大奖项,全球近80个国家及地区人员和机构参评

兰花奖秘书处秘书长、中国外文局副总编辑陈实。

首届兰花奖终评会的外籍评委受邀参观故宫、景山、钟鼓楼、天坛等中轴线地标。嘉宾体验老北京民俗——舞龙。 中国外文局供图

首届兰花奖“走读中国”系列参访活动,埃及前总理伊萨姆·沙拉夫等受邀嘉宾参观甘肃敦煌莫高窟。 段崴 摄

雷林科(左一)、易福成(中)、大卫·弗格森(右一)在敦煌鸣沙山月牙泉景区。 南都记者 莫倩如 摄

今年春末,北京中轴线上,几位外籍友人登鼓楼、赏击鼓、学舞龙……这场名为“走读中国·走读北京中轴线”的活动由中国外文局主办,兰花奖秘书处承办,首届兰花奖终评会的外籍评委受邀参加。

兰花奖是由中国外文局发起、面向全球的国际文化大奖,自去年8月征集公告发布后,一直受到海内外广泛关注。今天,首届兰花奖颁奖典礼将在北京钓鱼台国宾馆隆重举行,获奖名单同步揭晓,届时还将举行兰花奖国际文化论坛。

“在中国传统文化中,兰花被誉为‘君子之花’,是中国文化的精神象征。同时,兰花在全球广泛分布,备受各国人民喜爱。我们设立以兰花为名的文化之奖,就是希望用兰花来象征全球文明的多样与美好,搭建国际文化交流、文明互鉴新平台。” 兰花奖秘书处秘书长、中国外文局副总编辑陈实告诉南都记者。

参评对象成果丰硕、贡献卓著

在首届兰花奖征集期间,秘书处共收到314人(次)和33家参评机构的报名,参评对象遍布亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲六大洲,美、日、德、英、法、意、俄、澳、南非等近80个国家和地区。陈实透露:“中外相关机构、国际组织、使领馆及相关中外民间组织等都积极参与了推荐,也有30多名外籍人士毛遂自荐参加评选”。

陈实告诉南都记者,首届兰花奖的参评对象成果丰硕、贡献卓著,具有广泛的国际影响力和声誉。“其中,200多人曾经获得过多个国内外的重要奖项。”

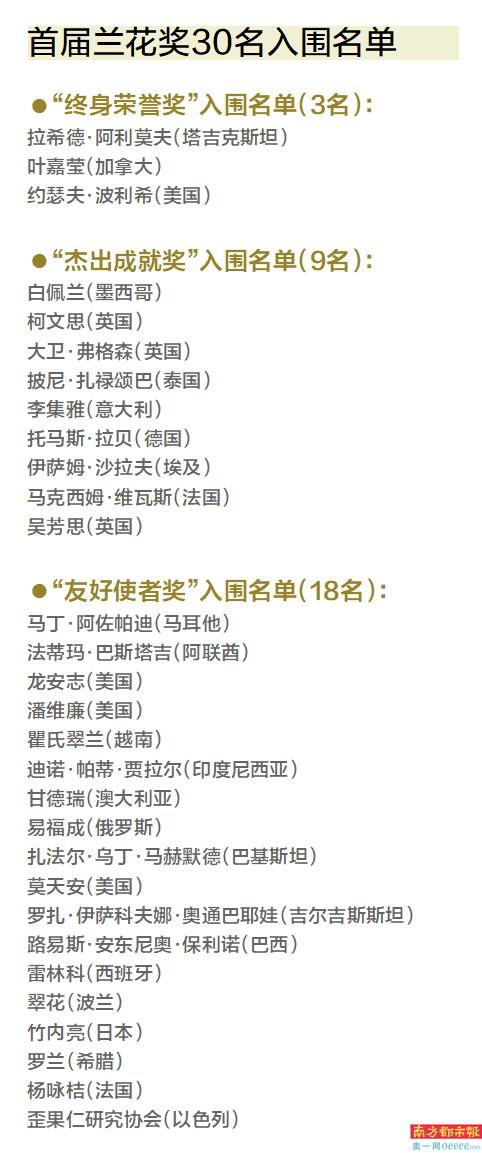

首届兰花奖设三个奖项:终身荣誉奖、杰出成就奖、友好使者奖。奖项既欢迎始终致力人类文明发展进步事业,为推动中外文化交流、文明互鉴做出重大贡献,具有崇高声望和国际声誉的“老朋友”参评,也欢迎做出创新性、独特性贡献的Z世代“新朋友”参与评选。

其中,友好使者奖是授予持续推动中外文化交流合作、促进民心相通,在相关领域做出创新性、独特性贡献的外籍人士或机构。陈实介绍,与其他两个奖项相比,友好使者奖的参评对象更侧重民间使者和青年,突出创新性和独特性。

获奖者将获证书、奖杯及奖金

作为首届兰花奖的获奖者,他们的分量不言而喻。从发布征集到公布入围名单再到评出获奖者,全程如何做到公平公正?30人入围名单如何评定?最终获奖者又是怎样选出的?

“兰花奖的评选以成就贡献和国际影响力作为主要标准,综合考量参评对象在社会价值、从业时长、可持续发展能力等多个维度的贡献。”陈实介绍,依据《兰花奖评选章程》和《首届兰花奖评选办法》,评选分为初评、终评等阶段,先从300余名参评人士和机构里评选出了30名入围对象(机构),“终评会上,来自中国、美国、英国、意大利、西班牙、埃及、日本、印度、澳大利亚9个国家的首届兰花奖国际评委秉持专业、权威、公正、公开的原则,在入围名单基础上进行了差额评选。”她介绍说。据了解,首届兰花奖获奖者将获得中国外文局颁发的奖杯、证书和奖金。

打造文化之奖、友好之奖、合作之奖

在准备专访资料时,兰花奖极具美感的Logo——一朵抽象手绘线条兰花吸引了南都记者的目光。陈实告诉南都记者,兰花奖Logo是由中央美术学院设计团队历时10个月设计完成的。

设计团队的设计思路契合中国外文局设立奖项的初衷:兰花既象征着高雅、高洁、高尚的人格精神,也代表着人与自然、人与人的平等、和谐、友好相处。兰花奖标识以“兰花”为主体,以中国传统色优昙瑞为主色,用张开的“手”形代表创造,又有舞姿和书画的飘逸,中英文专用字体柔中带刚,极具人文气息,象征中国文化的魅力、创新精神和民族自信,更诠释了全球文化、文艺、文明之花的绽放与交融。

“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。”采访中,陈实多次提到,正如兰花奖的名称与标识所寓意的一样,中国外文局希望将兰花奖打造成为促进中外文化交流、文明互鉴的文化之奖、友好之奖、合作之奖。希望通过兰花奖评选表彰和国际人文交流活动,践行全球文明倡议、促进中外文化交流,以各方智慧与行动繁荣世界文明百花园。

讲述

石窟、骆驼、罕见降雨:多国学者行走敦煌读中国

一场秋雨落在了沙漠绿洲甘肃敦煌。当地人告诉我们,敦煌下雨几乎不会超过半个小时,这场稀稀拉拉下了大半天的雨,实属罕见。兰花奖入围者、外文局国际传播专家大卫·弗格森开玩笑说,这是他从老家苏格兰千里迢迢带来的水汽。

和大卫·弗格森一起来的,还有埃及前总理伊萨姆·沙拉夫、俄罗斯汉学家易福成、西班牙汉学家、翻译家雷林科。他们都是中国外文局主办的首届兰花奖入围者,这次齐聚敦煌是为了参加兰花奖系列活动之“走读中国·甘肃敦煌”活动。

西班牙汉学家再访莫高窟:“这是我此次中国行最喜欢的地方”

谈到敦煌,几乎人人都会立刻想到位于敦煌市东南方向的世界文化遗产莫高窟。毫不意外,我们此行的第一站就是莫高窟。

这是雷林科这辈子第二次参观莫高窟,上一次来还是20多年前。刚踏入景区,她就笑着回头对我们说:“现在看着(和那会儿)完全不一样了。”

说话间,大卫已经坐到了河沿的围栏上,满脸笑容地摆着Pose,挥手招呼我们帮忙拍照。在他身后不远处就是沙山洞窟,围栏外边则是已经彻底干涸了的河道,如果不小心从围栏上摔下去,绝对会摔断胳膊或者腿。这位67岁的苏格兰绅士,坐在上面不仅毫无惧意,还不忘“贴心地”邀请63岁的雷林科一起来合影。

看着这一幕,我很难将这位“顽童”与《习近平谈治国理政》一至四卷英文版的润色改稿专家联系在一起。事实上,大卫·弗格森不仅是这四卷书籍的英文版改稿专家,也是中国外文局的国际传播专家,撰写了包括《从贫困到富饶:甘肃美丽乡村蜕变记》、《生态北京,绿韵新城》等多部作品,并以多语种在全球发行。

对大卫来说,这是一趟早应成行的旅途。两年前,为了写作《从贫困到富饶:甘肃美丽乡村蜕变记》一书,大卫来到甘肃采风。从北到南,他在甘肃的村庄间穿梭。可惜的是,受到疫情影响,采风之旅脚步匆匆,他一直没有机会一览敦煌莫高窟的盛况。这次借着兰花奖的契机,他终于踏上了这片土地。

“你手机有信号吗?能不能帮我开个热点?”还没进洞窟,大卫就等不及想将已经拍下的照片传给万里之外的妻子与儿子,分享莫高窟带给他的惊喜和震撼。

藏经洞、九层楼……一个多小时的参观结束,大卫意犹未尽。站在九层楼下,他抬头望去,嘴里念叨着希望能再多上一层楼、多看一洞窟。抬头望了一会儿,他转身对我说,下一本书也许可以考虑“写写敦煌和莫高窟”。

念念不忘的不只大卫一人。第二天下午,站在鸣沙山顶上,雷林科告诉我,莫高窟是此行她最喜欢的地方:“莫高窟拥有很多历史和人文,非常动人。”雷林科是西班牙著名汉学家、翻译家,在文学理论和中国古典文学领域学术成绩斐然。上世纪80年代,她来到北京大学求学,在北大一待就是4年。求学结束时,她不仅能熟练掌握现代汉语,更能读懂、翻译文言文。她骄傲地告诉我,她的研究方向就是古诗词等中国古典文学。

“不过现在中文不太好了。”雷林科有些不好意思,“我年纪大了,学语言能力就下降了,(再加上)没有(语言)环境,中文就不太行了。”这或许是她的谦逊之语。南都记者注意到,直到去年,雷林科还在从事《楚辞》的翻译工作,也仍旧被媒体公开评价为“中国古典文学西语翻译领域的‘当家花旦’”。

骆驼、属猴、罕见降雨:爬到鸣沙山最高处看风景

6日早上,向来干燥的敦煌下起了雨,大卫开玩笑说这是他从老家苏格兰千里迢迢带来的水汽。当地人告诉我们,敦煌下雨几乎不会超过半个小时,这场稀稀拉拉下了大半天的雨,实属罕见。

雨停初霁,我们一行人直奔鸣沙山月牙泉景区。景区位于敦煌市南,以典型的沙漠景观为主,月牙泉坐落其间。

来到沙漠,骑骆驼绝对不能错过。驼队载着一行人慢悠悠地绕着沙山行走,云层逐渐散去,阳光开始灼烧沙地。从骆驼上下来,转完了月牙泉,一天中最热的时候到了——67岁的大卫兴冲冲地跑去爬鸣沙山。他希望能站在最高处,全面了解整个敦煌的样子。

沙子堆成的山比石头山更难爬,因为沙子很松软,每一脚都会踩出一个深坑,需要费力气把脚从沙坑里拔出来,才能迈出下一步。为了让游客爬得轻松一点,景区特意建了一条登山梯,梯子踩上去更接近普通地面,爬起来省力许多。但登山梯很窄,无法并排行走,人们只能排成一列,一步一步地慢慢向上爬。

队伍很长,大卫很心急。于是,我抬起头时就看到了这样一幕:大卫放弃了走登山梯,踩着松软的沙子飞快地向上爬,一路不断超越踩着登山梯攀登的人。我试图跟上这个年长我40多岁的人的脚步,但一两分钟后,他的身影就已经消失了在我的视野里。

当我们终于气喘吁吁、大汗淋漓地爬到山顶时,大卫一边帮我托起背包,一边假意生气:“我都等了你们半小时了。”说罢,他转过身,指着远处更高的沙山山顶邀请我们继续爬,“更高处风景更好”。我喘着粗气摆手拒绝,他耸耸肩,转身往那边走。

大概是为了遮挡阳光,易福成不知什么时候把外套脱下来顶在了头上。易福成话不多,但一开口就能听出他的中文极好,儿化音非常标准。他是俄罗斯人,也是莫斯科首家孔子学院——俄罗斯国立人文大学孔子学院创始院长。他主编的《汉语自学手册》在俄罗斯被广泛使用,深受俄罗斯汉语学生和老师的好评。

大卫和易福成一前一后向更高、更远的地方走去。看着两个人的背影,我突然想起大卫在闲聊时曾经说,他属猴,父亲、儿子也都属猴,自己是个“猴子”,小时候爬树、攀岩都很牛。

敦煌的日落很晚。我们一行人从鸣沙山上下来时,天气依然干热。坐在树荫下休息时,我观察到,易福成虽然话不多,但随时随地都会抓住学习汉语以及中国文化的机会。他会指着路边饮料店的牌子问我们含义,也会因为一句不太理解的俗语反复询问。

随时随地对中国文化感兴趣、想学习,这个特点不只体现在易福成身上。闲聊时,有人偶然提起了一句中国俗语“不听老人言,吃亏在眼前”,大卫立刻回头,询问我们这是什么意思、应该如何翻译。

大卫告诉我,刚开始学中文时很有信心,觉得自己身处中国,有沉浸式语言环境,很快就能学会,就像他此前学法语一样。“但我开始学习中文时年龄已经太大了,中文这门复杂的外语很难学会了。”他有点遗憾地说。不过,和十几年前相比,除了中文之外,他已经从“完全不懂中国”成长为“中国通”。他行走过浙江、甘肃、北京等中国省份,出版了多本中国相关的书籍,手上还有一本正在编写的中国城市相关书籍。大卫告诉我,兰花奖活动结束后,自己还会继续走访中国、完成这本书。

在这座沙漠小城,几位兰花奖入围者与无数背后努力工作的人们,再一次告诉我们,无关语言或国籍,文化交流是打开心门的钥匙。平等对话、互相尊重、彼此欣赏,在行走中就能收获爱和友谊。

采写:南都记者 赵霖萱 莫倩如