872、599、77 三组数据揭示日军暴行

历史学者孙宅巍深挖南京大屠杀史料40年,主攻“数字”研究

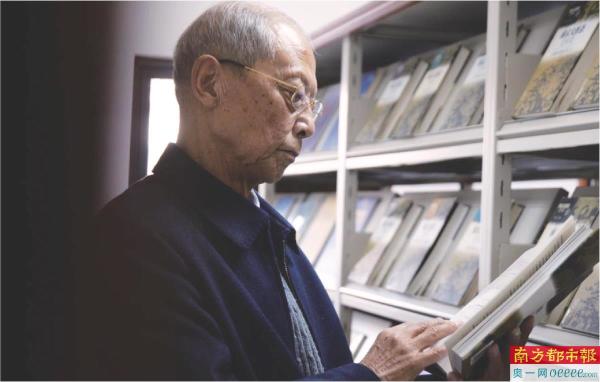

2023年12月6日,孙宅巍在图书馆翻阅资料。新华社发

人物简介

孙宅巍,1940年出生,1962年毕业于南京大学历史系,当了7年兵、做了7年工、在市委机关做了7年文秘工作。1983年,43岁的孙宅巍“归队”江苏省社会科学院历史研究所。

今年是南京大屠杀惨案发生86周年,2023年12月13日是第十个南京大屠杀死难者国家公祭日。昨日上午10时,国家公祭仪式在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆集会广场举行,凌厉的警报声将再次响彻这个城市上空,是哀悼更是警醒。

截至2023年12月12日,南京侵华日军受害者援助协会登记在册的在世幸存者仅剩38人。但是,历史不容篡改,维护历史真相的努力仍在持续。

南京大屠杀史研究专家中,有一个主攻“人数”的人——孙宅巍。40年时光如梭,江苏省社会科学院研究员孙宅巍专注一件事:研究南京大屠杀历史,主攻“人数”这一关键问题。他从细数埋尸记录到细究放下武器却遭屠杀的士兵,以“数”证史,日积跬步,垒土成山。

最新研究数据 “足以诠释‘尸满大街小巷’的惨象”

南京大屠杀中的872次屠杀暴行、西方人士记录和报告的599件日军暴行、77名中国遇难军警名单,这是孙宅巍今年拿出的最新研究成果。这三组新数据均为首次提出,以新的视角揭示了南京大屠杀的真相。

第一组,日军在南京不同地点进行的872次屠杀。包括160次集体屠杀(注:10人以上的屠杀为“集体屠杀”)与712次分散屠杀。南京审判的战犯谷寿夫判决书的附件中,仅列出28次集体屠杀,较孙宅巍统计出的160次集体屠杀案例,在数量上要少很多。此外,该附件中列出分散屠杀案例858次,但为“一事一例、一日一例”,而孙宅巍以屠杀地点为“坐标”,统计出分散屠杀712次,即“一地一例”,可能一例就覆盖了附件中的一二十个案例,信息量更大。

孙宅巍告诉记者:“872这一数字,足以诠释‘尸满大街小巷’的惨象,更足以证明一个血腥的事实:侵华日军在南京城郊,确实是进攻到哪里就屠杀到哪里。”

第二组,西方人士记录与报告的599件日军暴行。无论是田伯烈所著的《外人目睹中之日军暴行》,还是徐淑希编的《南京安全区档案》,有关南京安全区国际委员会搜集的日军暴行记录一般为444条,中间还有若干条空缺,在孙宅巍这样的“数据控”看来仍不完整。他先是利用国际委员会相关人士文献,完整展现了“原件编有序号的470件日军暴行”,又进一步发现大量未规律编序的日军暴行报告与记录,它们散见于各国际委员会委员、国际红十字会南京委员会委员的日记、书信中。经仔细搜寻、梳理,又得129件。两项数据相加,共计599件。

“这些数据来自第三方,且有时间、地点、报告者姓名,更凸显了客观真实,是日军暴行的有力见证。”孙宅巍说。

第三组,77个放下武器却遭到屠杀的军警的姓名。在关于战争的统计中,有一类死难者常常被忽略——放下武器的士兵,这在南京大屠杀中尤为突出。近年来,孙宅巍在著述《南京保卫战史》和编撰《南京保卫战全史》的基础上,逐步厘清了参加南京战役的11支不同建制部队的参战人数、损失人数与最终撤退至后方的人数。再结合各种资料,首次列举出南京大屠杀死难者中的52名军人和25名警察的姓名,填补了以往研究的空白。“一个名字就是一条鲜活的生命,我们应当向历史、记忆拿出一份有更多名字的名单来。”他说。

四个渠道“数”尸体 “30万”这一死难者的规模与层级确定无疑

40年来,孙宅巍围绕南京大屠杀的“论”与“证”进行研究,出版了10多本专著和数百篇论文。在他即将出版的新书《“数”说南京大屠杀》中,分量最重的内容就是“人数”。

“遇难者300000”——国家公祭仪式现场西南侧的“灾难之墙”上,用多国文字镌刻这组数据,也在昭告世人,这场浩劫不仅是中华民族的国耻国殇,更是人类文明史上的屈辱回忆。

然而人数问题,一直是绕不开的争论点。“对这一数字进行实证研究,仍是势在必行的重要工作。”孙宅巍说,计数无外乎两个方法,一是将各地被日军杀害的人数相加,二是数尸体。第一种方法已难以实现,因为没有哪个人能亲眼看见到底多少人被杀害,日军即便掌握这一数字也绝不会公布。

那就只有数尸体了。孙宅巍这一数,就是几十年。

他对死难者尸体收埋与处理的四个渠道分别进行统计,包括慈善团体、市民群体、伪政权机构与日军部队。“当年的埋尸队都留下了记录,尤其是慈善团体,他们是埋尸的主力。其中又以崇善堂最多,埋了112266具。崇善堂为了确保数字不出错,甚至专门安排人计数记录。”孙宅巍说。

随着对档案资料的深入挖掘,孙宅巍统计发现:8家慈善团体共收埋了19.8万余具尸体,8个市民群体共收埋4.2万余具尸体,6个伪政权机构共收埋了1.6万余具尸体,扣除明显重复交叉,总数已达24.6万余具。此外,他还找到了165件市民自行收埋死难者尸体的记录,35宗日军动用部队和强令市民收埋、毁灭、处理尸体的记录。

“这仍然是不完全统计。”孙宅巍说,还有被毁弃的尸体。考虑到有关毁尸记录相互之间重复的可能,以及毁尸与部分埋尸数字之间交叉的可能,认定有若干万具尸体被日军抛入长江或焚尸灭迹,应当是没有疑问的。另外,还应充分估计到有相当数量的尸体,没有被统计到任何一种尸体处理的数字中,如已被亲友个别、零散收埋的,一直未被收埋的等,面广量大、不可忽视。

孙宅巍说,上述各种记录与统计,足以印证“30万”这一死难者的规模与层级是确定无疑的。

深挖史料40年 翻阅几百本书,交叉查证反复对比

“打捞”史料40年,孙宅巍觉得时间过得飞快。他还记得43岁刚“归队”的时候,一时不知道该把什么作为研究方向。1982年,在日本右翼篡改教科书的刺激下,江苏省和南京市有关部门着手为南京大屠杀死难者“建馆、立碑、修史”。刚到研究所不久,还没有其他研究课题的孙宅巍被安排参与这一重要工作。从此,孙宅巍与南京大屠杀史研究结缘。

“感觉自己在专业上失去的时间太多了,于是就给自己设置了‘几不’,不休星期天、不休节假日、不到十二点不睡觉……玩命地、疯狂地‘补课’。”孙宅巍说,那时候他是中国第二历史档案馆、南京市档案馆的“常客”,一待就是半个月、一个月,每天开馆进、闭馆回。

孙宅巍的爱人也毕业于南京大学,她常陪着孙宅巍一起去档案馆查阅资料、做摘记。一杯开水、两个馒头,就是两个人的一顿午饭。

孙宅巍特别注意分类搜集有关南京大屠杀方方面面的资料。只要在一份材料上看到掩埋、处理尸体的记录,他就会立刻摘记下来,确保每条资料都不会“走失”。他翻阅了几百本与南京大屠杀史实有关的书。有些书因反复翻阅,已被翻烂了。常常为了一个案例,孙宅巍要把一本书从第一页翻到最后一页,甚至不止一遍,只为交叉查证、反复对比。

“研究数字40年,就好像在挖一口井,或许也有人中途来挖一铲子、刨几下,但一定没有我挖得深。”他说。

孙宅巍强调,到目前为止,他的统计所得也并非最终数据。随着新史料的发现,这些数据仍将处于变动之中。他希望后人能在他的统计基础上再进一步,将南京大屠杀的全貌展现出来。

如今,早已著作等身的他仍有若干小目标,“我是一个五脏六腑不健全的人,却一直想写一本又一本完整的书。”孙宅巍说,我们这代研究南京大屠杀历史的人,研究过程很辛苦、很复杂,但目的十分简单,就是四个字——以史为鉴,决不允许日本军国主义复活,决不允许南京大屠杀这样的悲剧重演,要让和平的阳光沐浴大地。

综合新华社 新华每日电讯 扬子晚报