荔枝湾涌微改造 激活“西关水客厅”

注重“打开”老城区公共空间,设施更新更全灯光更亮更美

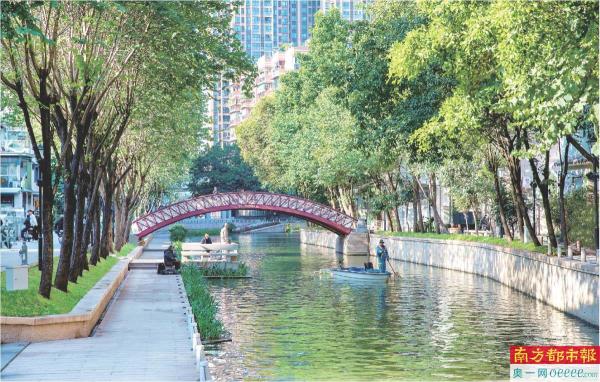

荔枝湾涌滨水微环境改造,两岸更开阔更整洁。 受访者供图

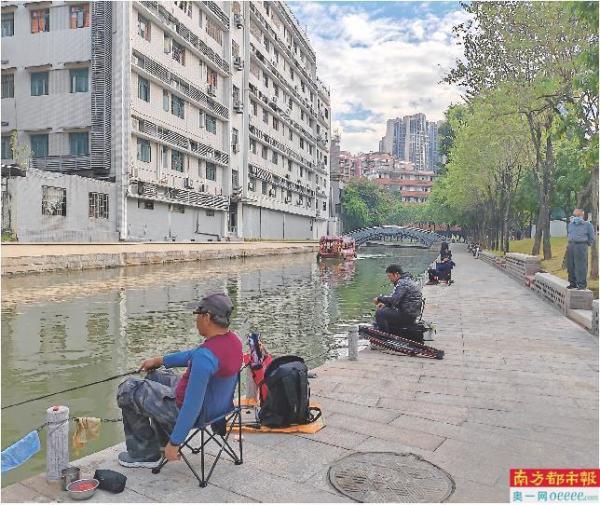

如今很多街坊在湾涌沿岸休憩、聊天、垂钓。

南都报料热线扫码报料

为民办实事,解决人民群众急难愁盼问题,是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容。南方都市报联合广州市文明办、广州市政数局推出《民呼我应·共建美好广州》栏目,精准聚焦百姓关切和民生实事,扎扎实实把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好。本期报道关注广州市荔枝湾涌滨水微环境改造的故事。

民呼

河涌设施老化,步道照明不足

在广州荔湾区,有一条人尽皆知的河涌——荔枝湾涌。从“一湾溪水绿,两岸荔枝红”,到羊城八景“荔湾渔唱”,从端午泮塘扒龙船的盛景,到中秋永庆坊月亮桥的火爆,它见证着广州老城的岁月变迁,联结着广州人民的记忆情感。自2010年荔枝湾涌两岸截污揭盖复涌,13年过去,设施老化、照明不足、养护不够等问题开始显现。

李伯是在荔枝湾涌旁居住了几十年的老街坊。谈起沿岸以前的环境,他首先提及滨水步道,木质结构的步道易潮湿、崩裂、起伏。其次,沿岸绿化为低矮的灌木丛,再加上不高的树木,“猫猫狗狗最喜欢往里面钻。”很多街坊喜欢在岸边遛狗,狗狗产生的排泄物通常无人处理,“孙辈们都说因为气味难闻,不想走‘狗屎路’。”李伯称。

此外,照明不足的问题也日渐凸显。“以前这一带用太阳能路灯,现在好多灯都坏了,而且遇上阴天或冬天光照不足时,晚上9点就熄灯了。”李伯指出。

我应

启动滨水微环境改造,还岸于民

关注到上述问题,去年8月,荔湾区启动荔枝湾涌滨水环境改造工程。该项目起点位于逢源路大石头,终点位于永庆坊二期,全长约为2.23千米,主要建设内容包括桥梁的微改造工程、滨水全段的绿化改造、全段的驳岸修补、照明补充、节点改造(码头、六合砚池、西关培正小学北侧)以及民居立面改造及其他项目协调等。据悉,项目在2023年10月首期开放,计划在春节前全面完工。

难题:如何真正做到还岸于民

破题:精心打造亲水公共空间

“从‘治水’的角度,我们首先解决水质问题。之后,我们就要创造更多条件,让周边居民能够‘亲水’,这是一个转变。”荔湾区水务工程建设管理中心主任鞠晖介绍。

那么,如何真正做到还岸于民,让居民更加亲水生活?“首先,我们把岸边的公共空间打开,开放桥头公园,甚至将桥底改造成了宜人的公共空间,新增了1200平方米的公共空间。”广州市城市规划勘测设计研究院,人居环境景观院副院长、景观设计所所长陈智斌介绍,此次改造将沿岸原封闭、闲置空间变成开放活动场所。改造后新增时敏广场、多宝广场两处桥头广场,时敏桥、柔济桥两处桥下空间和十二桥文化口袋公园,在周末和节假日起到聚人气的作用。

其次,多层次开放亲水驳岸,优化1300米绿化水岸。“我们做了双层栈道,提供人车分流,人在滨水栈道上走,车在栈道上边通行。”陈智斌称,项目在保留原有栈道的基础上贯通改造,形成步道、绿化、驳岸的多层次亲水公共空间。沿线绿化采用通透的植物配置手法,打开沿线密闭场所,重要节点配植阴生花境,植物搭配兼顾四季景色变化。

最后,优化功能照明,改善夜间出行环境。“优先保证亲水步道功能照明,补充步级安全、驳岸提示、广场补光等。”陈智斌表示。

难题:如何保留荔湾人文之美

破题:凸显细节,避免大修大建

“荔枝湾涌揭盖复涌时,广州邀请专家对沿线进行了设计,打下了很好的基础。此次没有大修大建,而是通过微小细节的修复、改造,达成了提升的效果。”鞠晖介绍,本次微改造注重精细品质,努力展现荔枝湾的人文美和精致美。

荔枝湾涌龙津桥附近人文荟萃,有梁家祠、文塔、泮溪酒家、西关大屋等风情建筑,是“西关水客厅”的集中展示节点。据了解,本次改造,尊重原经典设计,完善设施功能。“为了实现老城市焕发新活力的目标,我们在微改造工程中保留了老桥、老地名、老场景等传统元素,着力保护老荔湾的文化。”陈智斌介绍。本次改造还以“推开满洲窗,看新荔枝湾”为思路,在沿线的草坡挡土条、亲水护柱、台阶地刻、树池收边等处融入满洲窗套方、云纹等纹样,增强在地文化内涵。“在改造过程中,我们发现了一棵被日寇砍伐过的老荔枝树,最后将其保留并进行了宣传。此外,我们也保留了荔枝湾涌旁的荔枝树,进一步强调了当地的自然风光。”

实效

湾涌焕发新活力 敞开“西关水客厅”

“这次滨水改造是有史以来做得最好的。”李伯称赞道。2023年12月28日下午,李伯跟随记者重新走访,他介绍起荔枝湾涌近期新变化——经历4个多月的滨水环境微改造,这里设施更新更全、灯光更亮更美、两岸更开阔更整洁。古老的荔枝湾涌俨然一间敞开的“西关水客厅”,将广州以水兴城的历史娓娓道来。

冬日午后,很多街坊们在沿岸休憩、聊天、垂钓。恩宁路多宝桥头广场原本地面湿滑、设施陈旧,现在被优化为阶梯式小广场。多宝路边的时敏广场原本是密集遮蔽、多高差的空间,被改造成通透疏朗的桥头广场,提高了利用率。李伯首先称赞沿岸绿化改造的成效。灌木丛全都换成了草坪,沿岸树木修剪得当,重要景观节点上布置了阴生花境,营造轻松、惬意的氛围,“我们南方人很接地气,现在树木草坪的空气都很新鲜。”

“在道路方面,以往的木道也已经全部换成厚实的石道。”李伯边走边介绍,滨水步道断点被打通,步道边设石凳、石椅,岸边增设安全提示照明、安全警示牌等保障临水安全。“灯光方面,也十分人性化。”他指出,荔枝湾涌沿岸配置了三种不同类型的灯光,分别照射地面、景观和两边栈道,并做步级安全设计、广场补光等。

在此次改造过程中,施工队伍也兼顾了施工效率性和群众便利性。“有一些灰尘,我们就建议施工队多放些水,他们也听取建议,扬起的灰尘就少了。”李伯称赞道。

经验

因地制宜,“打开”公共空间

陈智斌介绍,此次改造亮点在于因地制宜,充分考虑到荔湾区老市民生活在传统的西关文化街区,公共空间相对较少。通过还岸于民的理念,强调了打开空间的概念,打造多层次的桥头广场和桥底空间,以释放原有老城区内的公共空间。“在未来的项目中,可以借鉴这种因地制宜的思路,注重功能照明、打开空间以及精细化设计等方面,以提升市民的生活品质。”

鞠晖则表示,此次项目最大特点在于打开公共空间。“老城区居民老龄化严重,我们通过改造为老年人提供了活动和休息的空间。此外,我们也吸引了年轻人,使他们更容易流连于这条河涌,为整个片区的改造和水文化提升打下了基础。”

您的急难愁盼 我们联手来办

民之所忧,我必念之;民之所盼,我必行之。南方都市报面向广大市民群众启动“民呼我应·共建美好广州”线索征集活动,若您身边有急难愁盼问题或是基层治理堵点,请向南都反映,我们将及时响应,共同推进问题解决。

总策划:戎明昌 刘江涛

执行策划:王卫国 裘萍

统筹:李陵玻 李欣

统筹编辑:董晓妍

统筹记者:廖艳萍

采写/摄影:南都记者 张思琦 实习生 唐家俊

南都政法与民生新闻部出品