从编创到演出,从千年梅关古道到今日风度书房……

随粤剧《张九龄》“回家”在韶关感受“九龄风度”

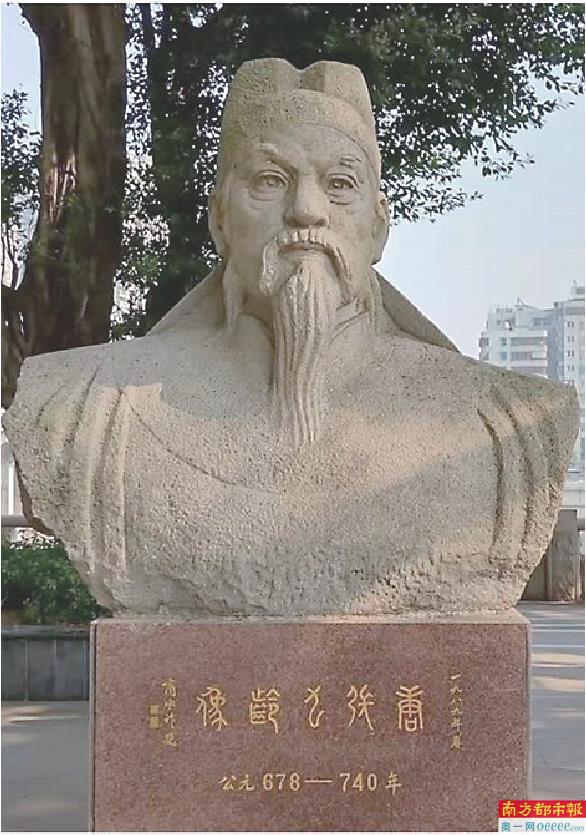

韶关曲江公园内的张九龄塑像。

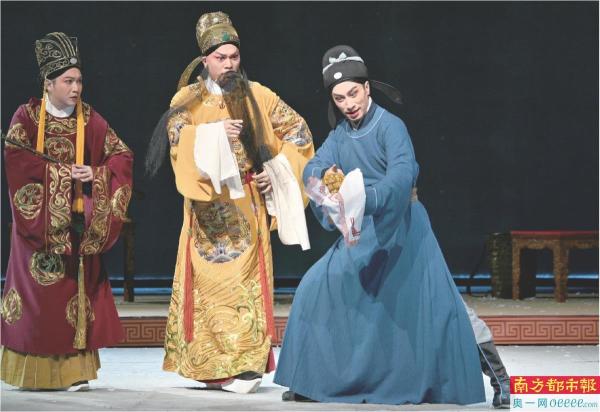

粤剧《张九龄》剧照,舞台充满水墨意蕴,表演真挚感人。

国家一级演员文汝清在粤剧《张九龄》中饰演主人公张九龄。

今日梅关古道,犹忆“九龄风度”。

“海上生明月,天涯共此时。”人们都知道这一朴素而又深情的旷世佳句出自盛唐著名诗人张九龄的压卷之作《望月怀远》,但不一定都知道这位出生于粤北的诗人同时还是一位官至宰相、卓越有为的政治家,他年轻时曾干过一件功在千秋的大事。3月22日-23日一连两个晚上,以“岭南第一名相”在梅岭劈山开道为故事原型的新编历史题材粤剧《张九龄》在韶关剧院公开演出,全剧在充满水墨意蕴的舞台上点点铺开,叙事诗意盎然又恢弘博大,文本典雅优美,唱词精粹凝练,在美感与内涵的共融中呈现出别致的审美品位。这是粤剧《张九龄》首演成功后第一次回到“九龄故里”韶关公演。谢幕之际,掌声如潮。

新编历史题材粤剧《张九龄》由广东粤剧院、中共韶关市委宣传部联合出品,中共韶关市曲江区委宣传部、中共始兴县委宣传部支持,刘启宇担任文学顾问,国家一级编剧罗周担任编剧,著名粤剧编剧家陈锦荣担任粤剧改编,国家一级导演徐春兰担任导演,国家一级导演徐光华担任副导演,国家一级演员文汝清领衔主演,苏国进、严金凤、吴泽东、冼鉴棠、钟翰宁等名家新秀联合主演。粤剧《张九龄》通过“请旨开岭”“相约救民”“面圣呈果”“阿吉掉崖”“月下问佛”“九龄独锹”和“感召百姓”七折,呈现了一千多年前盛世名相张九龄排除万难开凿梅关驿道的故事。2023年6月,《张九龄》在广东粤剧艺术中心首演成功,好评如潮,同年11月在第十五届广东省艺术节上大放异彩,斩获大型舞台艺术作品一等奖(戏剧组),在剧中一人分饰阿吉和小僧两角的青年演员苏国进获得十佳舞台新秀奖。

此次九龄“回家”,令“九龄风度”再次引起关注。韶关作为张九龄故乡,已将“九龄风度”印记传承千年:至今有张九龄故居、张九龄墓、张九龄纪念馆等相关遗址,还有风度村,风度步行街等。2017年以来,为赓续九龄文脉,韶关全力打造九龄风度文化品牌,遍布辖区三江六岸的近百家网红打卡点“风度书房”,同样缘自“九龄风度”。何为“九龄风度”的内涵?且随南都记者一探究竟。

为什么是张九龄?为什么是开山传奇?

岭南历史文化名人众多,为何会选择张九龄为创作题材呢?剧中张九龄的饰演者、国家一级演员文汝清表示:“我们发现,近几十年来没有特别成功的、以张九龄为核心的文艺作品,多数公众甚至很多广东人对于张九龄的了解也很有限。其实张九龄不仅是位诗人,还是官至宰相、卓越有为的政治家,而张九龄身上的核心魅力点莫过于‘风度’二字。史书记载,张九龄去世后,唐玄宗面对新的宰相人选时,总会问一句‘风度得如九龄否?’,这可见‘九龄风度’在当时朝野的地位了。”

作为“岭南第一人”,张九龄一生波澜壮阔,粤剧《张九龄》一反套路,只选择开大庾岭路作为创作题材,该剧究竟想要呈现一个什么样的张九龄?对此,编剧罗周表示,遍览史料,中青年时代的张九龄,所做的最了不起的事,便是开了大庾岭路。“我们常见写忠臣能臣的作品,却少见写这样一位股肱之臣开山拓路的戏。在我看来,张九龄开的不仅仅是一座物质之山,更矗立起了精神之山、人文之山,所谓立功立德立言,他的名字,永远镌刻在了大地山川之上,共日月流光不朽。”

凿岭亦凿心,着重表现张九龄的悲悯之心

粤剧《张九龄》中的张九龄回乡开岭是因丁忧去职,而据韶关学院文学与传媒学院院长仲红卫教授介绍,历史上张九龄回乡开岭的真实原因是因为与当时的宰相姚崇有矛盾,以秩满为辞去官回乡的。对此,编剧罗周在接受南都记者独家采访时表示:“我在构思剧本时,觉得必须把‘开山’与个人情感相关联,才能使作品跳脱纯粹‘工作戏’的窠臼,步入艺术创造的领域。因此,剧中的张九龄便从孝心出发,走入了仁心、民心,从一己一家出发,走向了天地万众。”

“张九龄是中国岭南宰相第一人,也是有才华的大诗人,作为政治家,为开道便民,开山只是一个小口,结果却折射出一个大的情境。”导演徐春兰表示:“我们在二度创作的时候,前提是要体现出张九龄这个历史人物在历史上的重要性——他的政治思想、他的文学才华和他的治国理念,把握好这部剧的历史感,这个题材丰富的文化含量和思想含量,更重要的是张九龄个人的情感表达的含量。演员在表演过程中,我一直强调的就是要‘柔肠百转’,这其实,就是要求表现出张九龄的悲悯之心。他在碰到苦难,在遇到别人需要帮助的时候,是毫不犹豫就想要去伸出双手的一个人,他心怀百姓,大善大美。”

巧用“放钵石”传说,把弘法与开岭紧密联系

粤剧《张九龄》“月下问佛”一折展现了张九龄思想、政治和精神上的成长,富有哲学韵味,让观众眼前一亮。编剧罗周告诉南都记者,在阅读文献资料时,她注意到两点:一是惠能弘法岭南,在梅岭上留下遗迹——六祖庙;二是民间传说中,有大量少年张九龄与六祖交往的小段子。“在人生关口、何去何从之时,我设置了张九龄与六祖,同时也是少年阿吉的一次晤面,借助‘放钵石’领悟到‘开山之志,重于泰岳,虽万千人吾往矣,不可移’。但实际上,没有六祖,也没有阿吉,张九龄之顿悟,并非得之于佛教点化,而是他内心世界之外化、是他的所思所想,他自己的主动选择。”

主演文汝清也表示,“月下问佛”一折最难演。“因为其它几折戏都是比较写实的,但‘月下问佛’不是,它描述的是一个人走入自己内心世界的情形,这是虚的。刚看到剧本的时候,我一下子找不到感觉,觉得很难把握。因为剧中的张九龄是一个非常含蓄和内敛的人,开心时不会大笑,伤心时不会大哭。阿吉失足坠崖死去,正是张九龄最无助的时刻。我觉得最难演绎的是,如何将张九龄的这种无助一层一层地解构,然后又如何一步一步地重新建立信心,慢慢地走出自己的困惑。最后在徐春兰导演的指导下,我经过多次尝试和努力才最终将这个过程呈现出来。”

中国戏剧史研究专家、中山大学中文系教授董上德对粤剧《张九龄》的演出表示称许:“主创团队突显了张九龄的才干及眼光,将他的故乡情结与政治家胸襟结合起来,以百姓的支持、当地官员的配合为背景,重点表现了张九龄开凿大庾岭的艰辛过程和不屈不挠的坚毅精神。文汝清饰演的张九龄,重在内心刻画,生动地展现出张九龄审时度势的决断,体贴民情的情怀,以及打通南北、力促文化交流经济交往的远见。”

张九龄第三十一世孙张明海带家人也观看了粤剧《张九龄》韶关首演,并在演出后与文汝清合影。他对南都记者说:“故事比较符合张九龄的生平,演员演得也相当棒,我代表韶关的张氏宗亲、张九龄后裔表示衷心感谢。以后我们也要为张九龄文化的宣传做更多事情。”

Q&A

韶关学院文学与传媒学院院长仲红卫:“九龄风度”是一种标准的士君子风范

南都:请你谈谈张九龄劈山开路的史实?

仲红卫:自秦汉以来,庾岭路就是连接岭南和中原地区的交通要道。但是因为长期缺乏维修,以至于到唐代时属于广东的一段路已经非常破败。张九龄《开大庾岭路记》记载了开路的原因和经过。据文中所说:“岭东(指庾岭路广东段)废路,人苦峻极”,因为路险不能行车,货物都要人背着攀爬而行,行人常有跌下山谷的危险。张九龄认为当时海外诸国和中国的通商日益繁多,这样依靠人力转运,夫负妻戴,十分辛劳,所以很有必要整修新路。他上书玄宗,得到批准后就召集人力,利用农闲时间修路。开始修路的具体时间是开元四年(716年)冬十一月。张九龄披荆斩棘、攀缘险道,亲自测量,用时不久就修成了一条“坦坦而方五轨,阗阗而走四通”的新路。

张九龄当时任门下省左拾遗,怎么会回到韶州修路呢?按照徐浩在为张九龄写的《神道碑》中的记载,张九龄是由于“封章直言,不协时宰”(当时宋璟接替姚崇为相),因此称病回乡侍奉老母,这才有了整修新路的时机。因为修路这件事,加上张九龄此前曾上书劝玄宗行郊祀之礼,所以不久张九龄就由左拾遗迁为左补阙。

南都:在你看来,“九龄风度”的真正内涵是什么?

仲红卫:史书记载张九龄罢相以后,新的宰相们每次向皇帝推荐大臣,玄宗都会问,“风度得如九龄否?”,“九龄风度”这个词语就出自这里。我觉得“九龄风度”实际上是一种标准的士君子风范。孔子曾经说:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子”。张九龄就是文质彬彬的士君子。具体而言,包括四个方面的标准。一是举止。君子的举止言容要符合礼的要求,温润如玉。张九龄身形偏瘦,举止文雅,是翩翩君子。二是学识。张九龄七岁属文,十三岁以文干谒广州刺史,在“道牟伊吕”科考试中获得优等,学识渊博,得到当时的普遍认可。三是才能。张说称张九龄“后来词人称首也”,并向唐玄宗推荐九龄,而唐玄宗后来擢拔张九龄任宰相,都是欣赏张九龄出众的才能。需要强调的是,张九龄在鉴人识人方面独具慧眼。他在安禄山的狼子野心暴露之前,就劝唐玄宗除掉安禄山,可惜唐玄宗没有听。四是品德。张九龄行为端正,不阿权贵,不营私党,一切以国家社稷为重,是官员的典范。比如他是张说提拔的,可是他敢于指出张说的错误;他担任宰相后,也多次犯颜向唐玄宗进言。唐玄宗过生日的时候,别人都献奇珍异宝,唯独他献上的是总结前代治国经验的《千秋金镜录》,由此可见九龄的为人。

实地走访

梅关古道:一路梅花一路诗

粤剧《张九龄》呈现了一千多年前盛世名相张九龄排除万难开凿梅关驿道的故事。为了实地感受张九龄的开山之功,南都记者到韶关南雄梅关古道进行了走访。

据悉,广东境内现存梅关古道自梅岭村北路口起至关楼段(粤赣分界线)全长1200米,宽约3米。历史上,梅关古道是中原沟通岭南的重要通道,也是军事要隘。古道沿途多种梅树,间建有来雁亭、六祖寺等胜迹,残存有云封寺遗址、张文献公祠遗址等。如今的梅关古道不复当年交通枢纽的功能,但仍是中国四大探梅胜地之一。每年10月底至次年3月初是最佳赏梅期,古道两旁梅花怒放,香飘千里,游客不绝。南都记者来的时候已入3月下旬,梅枝上已不著花,但古道仍不乏游人前来探古寻幽,间或还能见到被称为林中仙子的广东“省鸟”白鹇。

站在梅关古道入口,首先映入眼帘的是来雁亭。亭始建于唐代,供来往客商休息。传说北雁南飞至梅岭北麓而止,所谓“梅岭之南无雁”。可是有一年严冬,群雁飞越梅岭南麓在按肚石(今此石已毁)上躲避,以后年年如此,人们就在群雁栖息的石旁建亭,故叫“来雁亭”。

走在古道上,不时见到白色且带有荧光的石头,讲解员介绍这些是荧光石,可在黑暗中发出微弱光线。当年张九龄为解决夜间道路照明问题,就采用铺设荧光石的方法。张九龄匠心独运之处还不止于此,当年古驿道上南来北往者众多,“商贾如云,货物如雨,万足践履,冬无寒土”,为保障安全,张九龄便以相对大块的青石作为分路石在古道上铺砌中轴线,指引往来方向,从此古道两侧一为“南来”、一为“北往”,秩序井然,至今犹存。

梅岭半山腰古道旁伫立着一座小小的庙宇,人称“夫人庙”。据介绍,这里供奉的是张九龄的侍妾戚宜芬夫人。传说张九龄修路时,有一块巨石无法凿开。老人言须用孕妇血祭祀才能打开石头。戚宜芬夫人闻知,背着丈夫举剑自戕祭山,山石应声而开。后人为纪念九龄夫人而建了夫人庙。

再往上走,便是“衣钵亭”,亭里面安放着一块巨大的“放钵石”,传说与六祖惠能有关。这一传说被粤剧《张九龄》编剧罗周活用在剧中,堪称神来之笔。再往前行又可见一棵参天大松,树下有碑“东坡树”。话说宋代苏东坡被贬惠州,路过梅关时与茶亭老翁相谈,曾赋诗《赠岭上老人》:“鹤骨霜髯心已灰,青松合抱手亲栽。问翁大庾岭上住,曾见南迁几个回?”

到了庾岭山巅便可见雄关独踞,青砖关楼门上写着“南粤雄关”,旁边巨石上有“梅岭”二字。史载唐开元四年(716年),张九龄奉诏开凿大庾岭路,并立关于岭上,名曰“梅关”,以分江西与广东之界。明万历重修关楼,分别在匾额上书“南粤雄关”和“岭南第一关”。

采写:南都记者 周佩文 许晓蕾 实习生 马含章

摄影:N视频记者 陈志刚 鹿筱悦