做客南都读书俱乐部分享最新长篇小说《归潮》

作家陈崇正:从故乡潮州汲取根源力量

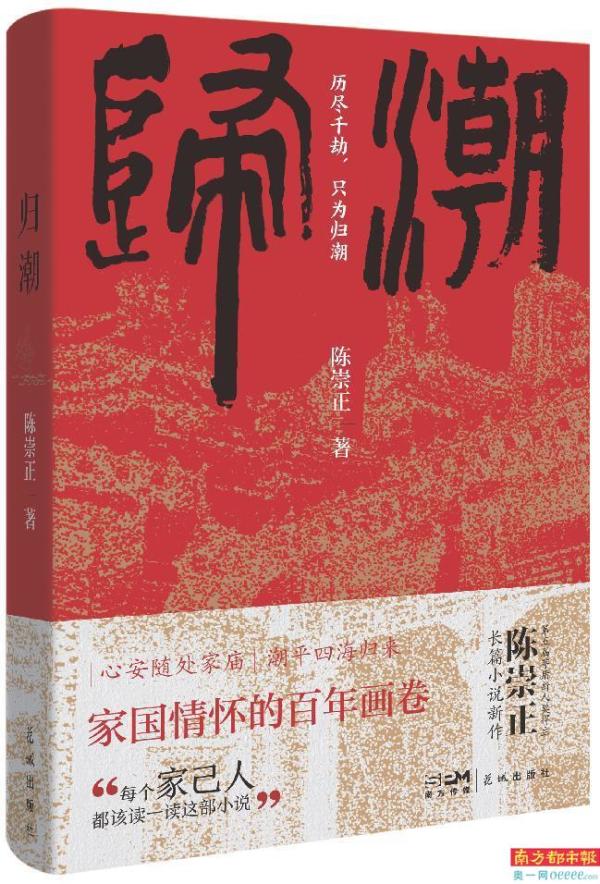

《归潮》,陈崇正著,花城出版社,2024年3月。

作家陈崇正。

4月23日世界读书日当天,南都读书俱乐部邀请青年作家陈崇正线上分享他的长篇小说新作《归潮》,主题为《归潮:解码潮人精神,叙说百年风云》。

陈崇正,广东潮州人,北京师范大学文学硕士,著有长篇小说《美人城》《悬浮术》,小说集《黑镜分身术》《半步村叙事》,诗集《时光积木》等。曾获第五届茅盾新人奖、广东鲁迅文学艺术奖等。

作为“新南方写作”的代表作家之一,多年来从诗歌到小说,从魔幻到科幻,陈崇正的文学创作始终没有离开岭南这片土地。此次,他将创作的目光聚焦家乡,新作《归潮》融合了潮州乡土文化和手艺传承,围绕潮州碧河镇两个家族百年来的历史情谊和几代人的“归潮”故事,通过四代人的不同境遇反映海内外潮商的奋斗史,表现重情重义、守望相助的“潮人精神”,充分展现了潮州文化的丰富内涵。在此撷其分享会精华以飨读者。

写作初衷来自故乡的“委托”

南都:近年来,你在科幻题材写作上持续发力,如《悬浮术》和《美人城手记》。但《归潮》是一部厚重的现实主义题材大作。你是如何回归到现实主义写作的?《归潮》的写作初衷是什么?

陈崇正:我的写作其实从来没有离开过当下的现实。我自己有一个比较形象的比喻——“左手现实,右手科幻”,这几年我确实是两手并行,左右互搏。从另外一个角度来看,现实跟科幻之间实际上是有相通之处的。

《归潮》严格来说是来自故乡的重托,并非是我自发的写作。经常有人说:“海外一个潮州,海内一个潮州”,所以我的老师和好友们觉得,是不是因为潮州在文学板块上缺位了?才会产生这样的说法。他们就给我打电话,希望我能好好写一写潮州,写一写潮州人的精神图景,在虚构作品中为这座城市造像。我开始还是蛮惶恐的,没有十足把握,但是有很多朋友给我提供了大量参考材料,很多专家也给我提供了帮助。

我也希望能通过全面阅读故乡的过去,来重新建立我对故乡的新印象、开发新素材。通过“重新回到故乡”这样一种方式,我相当于回乡充电。这样的一次写作让我对自己充满了信心。

南都:小说中的碧河镇,以及出现的半步村、美人城、夏雨斋等地名,早已在你的作品中登过场。请谈谈故乡对你文学创作的影响,以及《归潮》和以往创作相比有何特殊之处?

陈崇正:我的写作从来没有离开过故乡,也没有离开过这个叫碧河镇的地方。在我个人的写作方法论里,写作原点是非常重要的一部分。我一直以碧河镇半步村作为我的圆心,不断拓宽我的写作地图,构建一个全新的写作坐标。我将以往的一些写作经验应用到这次全新的挑战里,很多之前耕耘过的地标、人物,也为这次写作提供了援助和基础支撑。

《归潮》应该说是我第一次正面潮汕历史。如果说《折叠术》和《美人城手记》是面向未来的,那么《归潮》就是在不断重新审视我生活过的故乡。《归潮》与此前作品最大的区别就是,原来潮汕平原上的人和事这次并非作为某种元素进入我的小说,而是作为一个心系家国的完整叙事精神。“回到故乡”虽然一直是我写作的密码,但以往多是以一种碎片化的方式去重塑我精神上的故乡。二这次对故乡的重新审视,把原来在我笔下随时可以组装的零件故事,变成了一个整体。

南都:《归潮》的叙述跨越百年近代史,从“过番”下南洋,到南洋华侨的抗日救亡运动,各色人物为我们呈现了一幅动荡的大时代画像,你在写作过程中查阅过哪些史料?回顾这段波澜壮阔的历史最大的感受是什么?

陈崇正:我确实查阅了很多资料和书籍,主要是关于潮汕地区的历史和民俗、潮汕华侨和岭南的抗战故事、乃至于泰国历史等,还有博物馆里的侨批、家书等相关书籍。为了防止过多的资料让我丧失对整个故事的把握,我对这些资料进行分门别类和挑选,最后才能活用这些素材。重新阅读这样一段历史我还是觉得很震撼。最感慨的一部分就是华侨帮助运送物资进国内,比如衣服、食物、钱,这些都帮助了一个个潮汕家庭渡过难关,免受灭顶之灾。

关注潮人的恋土归乡情结

南都:小说里写到碧河书楼的修缮,牵引出故事是另一主题,即传统民居的活化改造。潮州古城如今正面临着传统文化与商业文明的冲突。在故乡日渐成为网红旅游地的同时,你是否也想通过写作来表达对此议题的凝望与忧心?

陈崇正:在我看来,保护性的改造对古城来说是机遇大于危机的。对于一些级别很高的重点保护文物,如湘子桥、东门城楼等,改造就应该有充分的论证,要足够谨慎。但是对普通民居我认为不用过于繁琐,能进行改造商用是一件很好的事情。

我认为现在潮州古城的旅游一大痛点就是人太拥挤了,其实潮州的乡下也有很多很有特点的古村落、古民居,如果能加以重新规划修缮,不但能够分担古城区的旅游压力,也能保留更多古建筑,让更多的古村落恢复活力。我在小说中让主人公去改造书楼、乡村民居等,其实是想让更多人去关注潮汕乡村的。

南都:小说从很多情节体现了潮人恋土归乡的情结,比如在外谋生的潮人,功成名就后要做的第一件事往往就是修祠堂、建学校,又比如林汉先在暹罗自杀后,林阿娥在战火纷飞的年代里也要将他的骨灰送回碧河,“三江出海,一纸还乡”,你认为这种“潮人精神”在当今社会环境中有何特殊意义?

陈崇正:潮人族群是有根的,无论漂泊向何方,故乡的根永远存在。从潮汕地区走出去的不止是商人,还有很多文人大儒、名家大师,比如饶宗颐,洪子诚、陈平原等。潮汕地区历来很重视文化。潮汕人对祖宗和神明的敬意、对教育的重视、成功之后对家乡的回馈,其实都是扎根在潮人心中的。比如我的小学就是华侨捐的。挂在潮汕纪念馆“三江出海,一纸还乡”的这幅对联,是饶宗颐先生手写的。对联讲的是潮汕地区有三条江,都通向大海,当年很多人通过搭乘红头船出洋打拼,客死他乡,最后只能通过把生辰八字写在纸上带回故乡火化的行为,这也是一种潮汕人寻根的理念。我觉得潮汕人不忘本的精神还是会传承下去的,就像每次过年过节的回乡潮,都反映我们对家、对根的观点不变,是一种很重要的精神传承。

注重刻画女性人物形象

南都:小说着重塑造了林阿娥、林雨果、黄博琳三位不同时代、个性鲜明的女性形象,反映出不同时代背景下,女性迥异的人生选择和坚韧的生命活力。你刻画这三位女性形象是出于什么考量?

陈崇正:很多读者跟我说,这部小说里面的女性形象塑造会优于男性,其实我在写作时也是出于这样一种考虑。外界对潮汕地区一直有“重男轻女”的偏见,我想通过小说的形式向读者传达潮州女性更加中和、真实的模样。事实上在很多潮汕家庭中女性会扮演一个主导角色,比如我们家凡事都是由我母亲来做决定的,很多潮汕家庭都是如此。我希望通过这一系列潮州女性的形象,来书写和反映她们身上隐忍刚毅的一面。

除了林阿娥、林雨果、黄博琳,小说里面还有周小英、五姑等,这些角色都有其复杂性。不过我们很难用当下的女性观念来衡量小说里面的女性形象,我在塑造人物的过程中,是尊重当时具体的历史背景的,是相对比较客观的。

南都:说到《归潮》的语言,据统计使用了200多个潮州俗语,20多条潮州谚语和8条潮州歌谣,也穿插了很多潮剧文本和方言对话,请谈谈在方言运用上是如何考虑的?

陈崇正:这个数据是林伦伦教授在《归潮》新书首发式上统计出来的。此前我对在作品里穿插方言是比较谨慎的,一般是只把方言作为一种植入元素。但是后来我渐渐发现,潮汕俗语、谚语本身蕴含了很多祖辈智慧和人生哲理,很有意思。后来在不妨碍读者阅读的前提下,我是很乐意在小说文本中穿插渗透一些潮汕话的,很多读者也很喜欢,觉得这样更地道好玩,我也会对一些俗语进行注释,帮助读者理解。

我跟家里的老人聊天的时候经常会有很多惊喜收获,他们用潮州话传达出来的观点通常很简练深邃,这也能体现方言的储存功能。但是很遗憾的是,民间词汇、方言在慢慢消失,这也是让人很担忧的一个点。

读者互动

读者1:最近英歌舞成为流量热点,间接带动了潮州旅游热。请推荐一处值得一探的潮州人文景点。

陈崇正:潮州这些年确实非常火爆,包括英歌舞的视频,过年期间有很多人转发给我。如果要我推荐一个地方的话,我会推荐凤凰山。作为一个盛产茶叶的地方,每年春天采茶季节,凤凰山上村落里的整条街道闻起来都是炒茶的香气,可以去那里看看制茶流程。还有“天池”等景点,都值得逛逛。

读者2:《归潮》用了很大篇幅来写潮剧、木雕、鱼生、英歌舞等今天被称为非物质文化遗产的东西,请问民俗文化元素在小说中起到什么作用?

陈崇正:在我看来潮州文化仍然存活于我们生活中,与潮州人的生活方式息息相关,这些元素也能反映潮州整体的文化特点。像潮剧,我们不经意间在街头巷尾就能听到。这些民俗元素存在于小说中,其实很大地拓展了小说表现的范围,体现潮州文化细和密的特点,能让我们看到一个更加完整的潮州。

读者3:我对潮汕地区“下南洋”的故事,以及海外华人华侨的生活史比较感兴趣。在你的家族中是否也有类似的“过番”故事?小说中的人物是否有现实原型呢?

陈崇正:我们家确实有华侨,小说中很多故事和细节也是我的亲身经历。从我记事起,就经常看到我爷爷在阁楼上写信给在泰国的亲戚。他好像把所有的情绪都聚焦在纸上了,每次写信的时候都很暴躁,一直走来走去,这关系到家族一个很复杂的故事,里面千丝万缕讲不清。我2013年的时候也去了一趟泰国,但是很遗憾现在那里的很多侨N代已经不会说潮汕话了。我们家也是有赖于这些华侨亲戚寄物资回来才能度过那些艰难岁月。

读者4:请问下一步有何创作计划?

陈崇正:应该还是“左手现实、右手科幻”,最多就是换一换手。我写作的路数还是比较驳杂的,包括科幻、武侠、诗歌等,我都进行过一些尝试。我希望通过多元文体与题材的尝试,来拓展我写作的宽度。

采写:南都记者 朱蓉婷 实习生 罗彦清