珠海人容闳的1872-1881——

“中国留学生之父”梦碎美利坚

容闳(1828-1912)

著名历史学者雷颐(右)与岭南文化探寻者张自豪,在广东省珠海市容闳博物馆内探访。

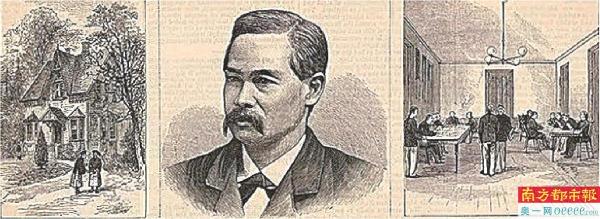

容闳(中)和哈特福德中国学生会馆的木版画。 资料图

珠海博物馆“留学少年郎”展区展出的留美幼童影像。 资料图

开启探觅之旅

寻访岭南近代文化名人❶

容 闳 篇

开栏语

近代以来,岭南大地“开风气之先”。

作为中国与世界的交汇处,岭南孕育并推动中国文化向近代转变。哲学社会科学一级教授、北京大学博雅讲席教授陈平原表示,写世界史,广东很重要。这个时代的广东,是出人才的时候。大批思想家、政治家、教育家、史学家、文学家,改革领袖涌现出来。他们站在时代前列,投身救国救民运动,探索强国富民之路。

南方都市报、N视频今起推出“探宝觅踪2——寻访岭南近代文化名人”系列专题报道,在多位学界嘉宾和青年文化博主的带领下,走近容闳、郑观应、丘逢甲、黄遵宪、梁启超、高剑父等六位岭南近代文化名人。在他们的故居、纪念馆、书斋、工作地及旧居,与学术研究者、纪念馆长、历史专家对话,回溯他们的激荡人生,追寻岭南文化的思想之光。

岭南近代文化名人

容闳(1828-1912)

字达萌,号纯甫,广东珠海南屏镇人。他被誉为“中国留学生之父”,在洋务运动、戊戌维新、辛亥革命中都有突出贡献。他曾提出“以西方之学术灌输于中国,使中国日趋于文明富强之境”。

岭南文化探寻者

雷颐 中国社会科学院近代史研究所研究员,中国现代思想史学者,著有《李鸿章与晚清四十年》《历史:何以至此》《不让岁月空流逝》《孤寂百年:中国现代知识分子十二论》。

张自豪 上海市青联委员,清华大学苏世民学者,知名自媒体创作者,全网获得超10亿短视频播放量和300万粉丝。2021年,他出版首部著作《向上:让你的优秀远超同龄人》,入选当当网年度影响力作家。

1872年8月11日,上海吴淞口。

11岁的詹天佑拖着长辫,手拎小皮箱,身着长袍马褂。他刚从上海预备学校毕业。接受为期4个月的英文培训后,这天,在监督陈兰彬带领下,他和其他29名孩子登船前往美国学习技艺。

30名孩子,来自广东的有24人。他们被美国人称为“中国教育计划男童”,我们叫他们“留美幼童”。

他们会经停日本横滨,并在一个月后,抵达旧金山。等坐火车抵达康州后,他们将见到副监督容闳——44岁的中国首位耶鲁毕业生——已提前1个月赴美,为孩子们“打前站”。他给孩子们制定了中西兼顾的教育计划,安排好寄宿家庭。

为了这一天,容闳等了十八年。

“中国号”蒸汽轮船拉响汽笛,缓缓驶向大洋彼岸。

强国之志 耶鲁毕业生的梦想

2023年12月2日,广东珠海香洲。

岭南文化探寻者、清华大学苏世民学者张自豪,徜徉在南屏镇南屏村的街闾巷陌。西大街三巷1号,容闳故居遗址展示馆。斑驳老墙上爬满苔痕,推开窄窄木门的门扉,张自豪走进了195年前的农家小院。

1828年,容闳生于广东香山。彼时,同属香山的小岛澳门已被葡萄牙殖民者占租近300年。家境贫寒,容闳没能像哥哥一样读私塾。父母把他送进免学费且包食宿的教会学校。

1847年,马礼逊学校的布朗校长准备回国。19岁的容闳与同学黄胜、黄宽乘坐“亨特利思”号帆船随同赴美。

3年后,在妇女会资助下,他考上耶鲁大学,成为耶鲁首位中国毕业生。很多人劝容闳留在美国。但他在文章中写道:“予意以为,予之一身既受此文明之教育,则当使后予之,亦享此同等之利益,以西学之学术,灌输于中国,使中国日趋于文明富强之境。”

“予后来之事业,盖皆以此为标准,专心致志以为之。”

他的耶鲁同学卡罗尔·卡特勒回忆说,散步长谈时,容闳和他讨论过中国派遣留学生计划。在珠海博物馆参观时,中国社会科学院近代史研究所研究员雷颐跟张自豪谈起,容闳回国后,一直寻找机会践行教育救国理想。但耶鲁高材生没能飞黄腾达。

1854年11月,容闳归国。迎接他的是近十年的“流浪”:他做过律师、海关职员、茶叶贩子,两年里,他曾4次失业。

圆梦之时 竟夜开眼如夜鹰

容闳曾寄希望于太平天国运动。

雷颐说,1860年,容闳向洪仁玕提出七条建议。“但太平天国给出的回应让他‘未敢信其必成’。”很长一段时间里,他专心翻译工作,扩大交际圈,结识新朋友。李善兰就是其中之一。

他向时任两江总督的曾国藩引荐了好友容闳。

160年前,1863年12月3日,曾国藩与容闳会面后,在日记里写道:“余请之至外洋购买制器之器……”。两星期后,他批给容闳6.5万两白银采购经费,用于建造江南制造总局。差事办得细心妥帖,容闳得到曾国藩的赞赏。

容闳的教育强国梦迎来了转机。

他曾向清政府建议派优异青年到外国留学,但条陈交上后并无下文。

同乡好友丁日昌升任江苏巡抚,容闳前往拜谒。

他带去“植柳计划”,核心内容便是奏请幼童留美。但时机未到。中美两国虽有外交,但官派留学却无条约依据。这一等又是三年。

美驻华公使蒲安臣任期届满后,清廷请他出任中国出使欧美各国使臣。蒲安臣代表清政府与美国签订了《蒲安臣条约》。条约第七款:“两国人民均可入对方官学,并受优惠待遇;双方得在对方设立学堂。”

中美批准条约换文的时间是1869年11月23日。

1870年,“天津教案”爆发。

清廷指派以曾国藩为首的四大臣调停“天津教案”。丁日昌邀请容闳前去担任翻译。事情处理完毕,曾国藩等四名大臣联名上书幼童留美事。

得知消息那天晚上,容闳彻夜未眠:“……喜而不寐,竟夜开眼如夜鹰,觉此身飘飘然如凌云步虚……”。

美国印象 高楼大厦和车匪路霸

2023年12月3日,容闳故居。

张自豪在一幅老照片前驻足。照片里除了容闳,还有两位身着长裙的白人女性。她们正为中国留美幼童们换衣服。脱下马褂,孩子们换上西式服装,神情或好奇或拘谨。还没换衣服的孩子则排队等待,低头垂目,惴惴不安。

容闳在中国近代史的洪流中沉浮了十八年。

在自传《My Life in China and America》(中译《西学东渐记:容纯甫先生自叙》)中,他写道:“溯自一八五四年予毕业之时,以至于一八七二年中国有第一批留学生之派遣,则此志愿之成熟时也。”

1872年,“中国号”蒸汽轮船抵达美国的加利福尼亚。

幼童们被容闳分散安排到康州河谷地区的美国家庭寄宿。本打算一家安排两个孩子,但122户美国家庭踊跃申请,30名幼童完全不够分配。

第二、三、四批幼童则分别于1873年、1874年和1875年抵美。

1873年夏,13岁的李恩富初抵旧金山。对高楼大厦、天然气、自来水、电子时钟和电梯等等“摩登的便利条件”,他充满无限好奇。

从美国旧金山乘火车到美国东部,在夜里他们遭遇到劫匪。

耳边传来枪响和尖叫,李恩富从车窗看到不远处两名大盗双手握着转轮手枪面对着他们,一行人吓得魂飞魄散。李恩富后来回忆说:“此一美国文明之章节,算是永久地刻在了我们脑袋里了。”

李恩富寄宿在维乐女士家。

初次见面,她激动地抱住穿着长袍马褂的李恩富,亲吻了他的脸蛋。

其他的孩子哄堂大笑。

李恩富的脸,唰地一下子红了。

留美幼童 广东孩子占比超三分之二

2023年12月4日,珠海香洲区海虹路88号。

珠海博物馆留学少年郎展厅,雷颐面前的展板上标示着赴美留学120名幼童的信息。其中大部分幼童来自广东。“全国招120个学生居然都招不满,说明当时的社会,老百姓的看法基本上也是认为,(美国)是蛮夷之邦不值得我们去学习,认为考科举当官才是正途。”

雷颐说,“后来采取摊派方式,将留学名额作为‘任务’,摊派给有出洋传统的东南沿海一带(才解决)。占比超三分之二的幼童,还是容闳回到家乡广东,以自己的留学经历现身说法,才招到这些孩子。”

最终赴美留学的幼童都是穷人家的孩子,没有一名八旗子弟。“只要是有一点身份地位的人,都不屑于去,认为这是有辱门楣的事情。”雷颐说。

“倘有疾病生死,各安天命,此结是实”,曾在美国埃默里大学留学的张自豪,看到幼童留美要跟政府签“生死状”很好奇。

“这是詹天佑父亲签署的具结书。”雷颐说,“幼童平均年龄12岁,出国路途遥远,且要在异国生活学习15年,其间会发生什么谁都难以预料。因此会与幼童家长签订生死契约,避免将来产生纠纷。”

留美幼童们聪慧好学,得到接待家庭、教会、任课老师一致肯定。

2004年12月21日,耶鲁大学容闳铜像揭幕典礼。

历史学系中国史教授白彬菊博士在演讲中提到,2003年,自己随手翻阅曾舅父列奥纳德·达吉特关于1884届班级的自传时,看到他不无忧郁地说,本来可能成为一门课的第一名,但被一名聪明的中国学生抢了先。

这名学生便是李恩富。

地狱之家 从崭露头角到大逆不道

留美幼童踊跃参加各种活动,崭露头角。

留美幼童钟文耀成为耶鲁大学划船队的传奇舵手。在他的指挥下,耶鲁大学连续两年击败哈佛大学划船队,蝉联冠军。

詹天佑、蔡绍基等人则组建了“中华棒球队”。

1876年,容闳组织孩子们参观美国费城的世界博览大会。

113名幼童彬彬有礼,才思敏捷。

参展的中国代表团团员李圭在《环游地球新录》中写道:“初四日,见诸童多在会院游览,于千万人中言动自如,无畏怯态。西学所造,正未可量。”

在博览会参观的第三天,孩子们得到时任美国总统格兰特的接见。

当时的《纽约时报》报道称:

“这些从中国优秀家庭挑选出来的孩子表现出极高的天赋,处处受到人们的喜爱。他们机警、好学、聪明、智慧。像由古老亚洲来的幼童那样能克服外国语言困难,且能学有所成,吾人美国子弟是无法达成的。”

但清政府害怕投入颇多的孩子学成后“忘掉本国规矩”。

休息时间,幼童们要在哈特福德克林街的驻洋肄业局大楼学《孝经》、四书五经及国家律例;要练习写字、讲论、作文、小楷;还要在官员带领下,对万里之遥的皇上、皇太后行三跪九叩之礼。

“留美幼童”容谦回忆,驻洋肄业局大楼华丽而新颖,却被孩子们称作“地狱之家”。“他们必须在学校或学院放假的日子里,来这里学中文,为他们所犯的过失或懈怠受斥责,而批评和指责是不容申辩的。”

穿西装、打棒球,让保守派官员有诸多抱怨;

崇尚自由,被视为大逆不道、不可容忍;

“不去发辫、不如礼拜堂”是行为底线。

因此,当幼童容揆、谭耀勋剪去发辫加入基督教会后,矛盾被引爆了。

梦醒时分 十年心血,功亏一篑

1881年6月8日,光绪七年五月十二。

北京的总理各国事务衙门做出决定:“趁各局用人之际,将出洋学生一律调回。”

雷颐和张自豪走在珠海容闳博物馆的长廊上。

雷颐说,洋务派行动围绕“中学为体,西学为用”这一思想展开。幼童违背“中学为体”这一前提,学习西方技术不是为了报效朝廷,必然遭到打压。

“对容闳个人来说,是巨大的打击,他觉得一生的事业似乎毁于一旦。这也反映了清政府对西学的态度,或者说对现代化完全的不理解,并且是抵制、排斥。”

容闳尝试运用美国式思维进行美国式的抗争。

美国前总统格兰特答应给李鸿章单独致信,他认为幼童们学习的“修路、开矿、筑炮台、制机器各艺,可期学成,若裁撤极为可惜”。

耶鲁大学校长波特、美国著名作家马克·吐温、驻华公使杨约翰等100多人联名写信给总理衙门。联名信写道:“他们不愧是大国国民的代表,足以为贵国争光。”“目前正是最重要的时期……他们像久受灌溉培养的树木,发芽滋长,就要开花结果,难道要摧残于一旦、尽弃前功吗?”

李鸿章亦回复朝廷,只需撤回少数即可。

但他的回复让总理衙门借题发挥,奏请“将出洋学生一律调回。”

1881年8月起,留美幼童分三批被召回。

容闳十年心血,功亏一篑。“1880年——1886年,是我这一生最不幸的时期,我毕生的志愿遭到摧残。”晚年,容闳在自传中悲伤地记述。

容闳的族弟、第二批留美幼童容揆,晚年撰文:“如果要判断一棵树的价值,唯一的方法就是看它果实的价值。”“判断它是否成功,只要看看这些孩子都做了什么,便足够了。”

到1880年,120名留美幼童中,50多人进入美国大学学习。其中21人进入耶鲁、8人进入麻省理工、2人进入哈佛、6人进入哥伦比亚大学。

这些孩子中,有中国铁路之父詹天佑、清华大学首任校长唐国安、民初内阁国务总理唐绍仪等,还有一些人在中法战争、甲午战争中为国捐躯。

他们,是融入大海的第一滴水。

对话

雷颐:容闳是中国现代知识分子产生的标志

南都:如何评价容闳在中国近代史上的贡献?

雷颐:在风起云涌的中国近代史上,容闳确非风云人物。但他是唯一一个“全程”参与中国近代史的人。淇澳岛是第一次鸦片战争的战场,他经历了。从太平天国运动到深度介入洋务运动,维新运动他是重要人物,也是辛亥革命重要的功臣。人们一直聚焦他是“中国留学生之父”,留美幼童计划在近代史上确实是非常重要的一步,这反映了中国的进步。但它的失败又是中国现代化过程中的一个重要挫顿。容闳在这方面的光焰掩盖了他在其他方面的光焰。实际上容闳在其他方面也作出了非常杰出的贡献。

南都:如何看待容闳强国富民梦想在中国实践中的演变?

雷颐:中国近代史有个特点:一个阶段一个阶段迅速发展。上一阶段的重要人物很难跨越到下一个阶段,往往成为后一阶段的反对者。容闳表现出独立性和超越性,有自己的理想抱负,不为自己的既得利益而反对社会进步。他超越了自己曾经参与甚至起过重要作用的“历史阶段”,决然投身新的历史阶段。他认为哪种方法能救中国就服膺哪种观点。他把自己在上一阶段中获得的既得利益完全抛弃,这点非常难得。

南都:您觉得容闳爱国精神的核心是什么?

雷颐:他爱国而不排外,主张开放,吸收最先进的文明。尤其在中国近代被列强侵略的背景下,很容易走向盲目的非理性的排外。容闳做到了理性爱国。在某种程度上,我认为他是中国现代知识分子诞生的一个象征。知识分子应该有一种超越性,能超越自身的既得利益。现在应该比容闳那时候更容易做得到。现在中国已经很强大了,更应该做到爱国而不排外。

本文主要参考资料

《容闳自传》容闳,石霓译

《孤寂百年:中国现代知识分子十二论》雷颐

《容闳》鲍海鸣

《容闳的故事》华夏、谈楚儿

《大师巨匠》郑贞铭、丁士轩

《中美相遇:大国外交与晚清兴衰(1784-1911)》王元崇

《生在中国》文方

《历史的面孔》徐涛

下期精彩预告

1859年,郑观应加入宝顺洋行工作。广东老乡容闳也同年入职宝顺洋行,从事产茶区调查工作。

21年后,当郑观应出任上海机器织布局总办时,曾委托驻美副公使、驻洋肄业局副总监容闳,从美国请一名有经验的工程师。

然而,第二年,1881年,容闳就带着全部留美幼童黯然回国。

郑观应曾赠诗表以惋惜:

“采采芙蓉涉远江,中西学贯始无双。应嗟匡济稀同志,却羡利名隶美邦。鹏运八纮风在下,龙文百斛鼎能扛。诸生海外将成曲,底事吴儿换别腔。”

本周三,请收看《探宝觅踪2:寻访岭南文化名人》第2篇:《中山人郑观应的1881-1886——“霸道总裁”的盛世危言》

《探宝觅踪2—寻访岭南近代文化名人》

总策划:戎明昌 刘江涛

学术顾问:陈平原 夏晓虹 林伦伦

策划:王佳 陈伟斌 田霜月

统筹:陈实 陈成效 陈蓓蕾

编辑统筹:董晓妍 胡群芳

主笔:陈实 陈蓓蕾 张静 黄薇 杨赠玉 陈艺丹 李行 潘欣 杨景博

本期采写:南都、N视频记者 杨赠玉 杜银龙 杨杰

本期摄影:南都、N视频记者 张志韬 徐杰