花都经开区升级“国字号”,广东经开区发展将如何乘势而为?

“经开区要发展,产业链要甩长甩远”

广州花都经济开发区升级为国家级经济技术开发区。 花都区宣供图

10月30日,国务院正式批准广州花都经济开发区升级为国家级经济技术开发区(以下简称“国家级经开区”),定名为广州花都经济技术开发区(以下简称“花都经开区”)。至此,广东已拥有8个国家级经开区。此次广州花都经济开发区升级“国字号”有何利好?接下来该如何借势发力?对其他省级经开区又有何示范效应?南都记者采访专家进行了梳理。

花都经开区地处粤港澳大湾区北部极核地带

花都位于广州北部,是广州提出面向湾区的“两洋南拓、两江东进、老城提质、极点示范”16字空间发展方针的北部增长极。

《广州北部增长极(含空港经济区)产业发展规划(2023—2035年)》提出,要用10年左右的时间,将广州北部增长极建成具有全球影响力的国际开放枢纽,力争2035年占全市地区生产总值比重达20%左右。

1992年,广东省政府批准在花都华侨农场内设立广东省花县华侨经济开发试验区,2006年正式更名为广州花都经济开发区,面积为0.507平方公里。历经32年,当前花都经开区实际管辖区域总面积279.88平方公里,其中核心区面积14.99平方公里,通过委托管理方式管辖的示范辐射带动区域面积264.89平方公里。

从弹丸之地到举足轻重的城市经济功能区,如今的花都经开区地处粤港澳大湾区北部极核地带,是大湾区空港物流枢纽,具备发展枢纽经济、门户经济和总部经济的优越条件,已成为打造“一带一路”国际供应链配置基地和粤港澳大湾区向北辐射的重要板块。

花都经开区已建成以汽车整车和零部件产业为主导的先进制造业,以及电子信息、新能源、新材料、现代物流等临空高科技产业集群。位于花都经开区核心区的汽车城产业基地园区,拥有总部经济企业17家,是广州市三大总部经济集聚区之一,也是国内汽车产业链最完整、产业配套最完善的汽车产业基地,累计超过1500万辆汽车从这里销往全国,创造了超20000亿元产值和2400亿元的税收贡献,产业集聚效应和规模效应位列大湾区第一。

经开区的发展重点在做好内功

广东省委党校原副校长、教授陈鸿宇在接受南都记者采访时表示,“花都经开区所处的地理区位、未来发展战略方向以及资源禀赋方面都具有比较独特的优势,在经开区本身的扩容、产业方面的资源配置以及结构的转型升级等各个方面有发展的潜力,所以国家批准将花都从一个省级的经开区升级为国家级的经开区,更好地享受经开区方面的指导协调,以及资源要素投入方面的一些支持。”

陈鸿宇认为,本次花都经开区升级“国字号”重要意义之一在于瞄准了广州北部白云机场周边的发展优势,以及广州自身产业转型需求这两个要素,“因为白云机场所处的国际交通枢纽和物流优势还需要进一步发挥,这是未来广州结构布局调整的重要一步棋。”

站在发展的新起点,新的增长极、整体增长效率以及发展质量,是花都经开区乃至广东省目前需要思考的重要议题。

“例如南沙,不再是广州的南沙,而是大湾区的南沙、国家的南沙,甚至国际的南沙。”陈鸿宇提到,广州北部发展水平不如中部和南部,通过花都经开区的发展,可以有效带动广州北部及韶关、云浮等周边城市,“产业链要甩长甩远,在周边形成一个产业链配套的集群,这些是经开区未来发展的基本方向。”

花都经开区获批后,广东省共有8家国家级经开区(广州、南沙、增城、花都、珠海、惠州大亚湾、湛江、揭东)。横向比较而言,陈鸿宇认为,这些获批区域大多有交通先行、产业为基的特点。“(其实)经开区也好,高新区、保税区也好,这些特定的区域应该重视自身的发展质量,寻找自身的发展活力,要做好内功。”

关注

广东有64家省级以上经开区

自上世纪80年代设立以来,我国经济技术开发区已达到233个。2023年,全国229家国家级经开区实现地区生产总值15.7万亿元、财政收入2.7万亿元,其以3‰的国土面积,贡献了全国超1/10的地区生产总值。

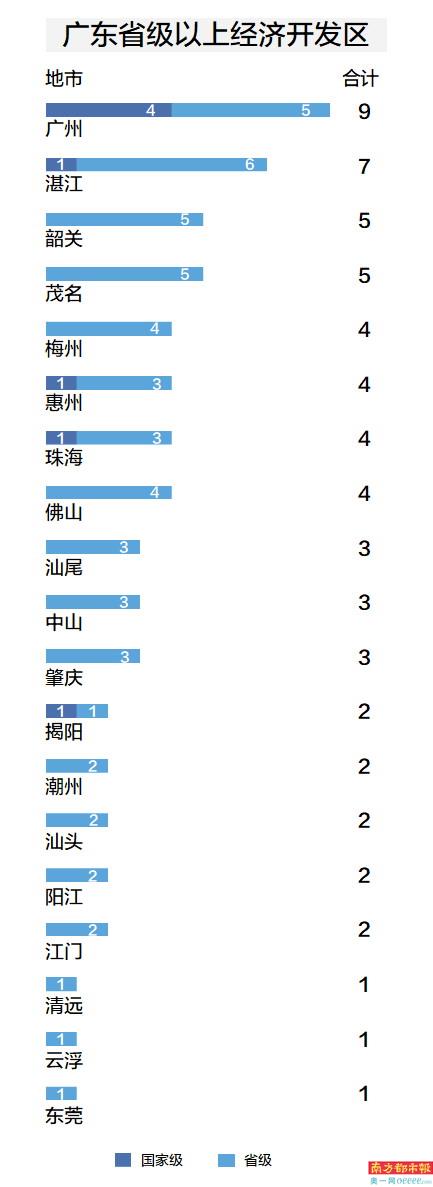

广东在经济开发区建设方面也交出了一份亮眼的“成绩单”。当前,广东共有64家省级以上经济开发区,其中国家级8家、省级56家。在商务部公布的2023年国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价结果中,广州经济技术开发区位列全国第二,南沙经济技术开发区位列全国第七。

2023年,广东64家省级以上经济开发区实现地区生产总值2.1万亿元、进出口1.1万亿元、实际使用外资76.5亿美元、税收3347.5亿元,分别占全省15.5%、13.8%、34%、15.5%。目前,经开区已经形成电子信息、汽车、绿色石化等一批千亿级产业集群。从地域分布情况看,64家省级以上经济开发区分布在19个地市。

广东经开区纷纷“二次创业”

成立于1984年的广州经济技术开发区是全国首批国家级经济技术开发区之一。目前,广州经济技术开发区已经形成了以高端装备、生物技术、集成电路为代表的三大百亿级产业集群,以汽车、新型显示、绿色能源、新材料、美妆大健康为代表的五大千亿级产业集群。昨日,新修订的《广州经济技术开发区条例》正式实施。南都记者梳理发现,新修订的《条例》亮点颇多,在管理体制上,允许广州经济技术开发区在项目引进、土地开发、行政审批等方面拥有更多的自主权。

作为珠江口西岸第一个国家级经济技术开发区,今年初,珠海经济技术开发区则迎来新一轮管理体制优化调整,被赋予市级经济管理权限,实行“管委会+公司”架构运营,投资建设、招商运营、企业服务等事项由管理运营公司承担。在珠海经济技术开发区2024年前三季度经济数据中,其工业表现尤为亮眼,用全市约4%的土地面积,创造了全市近1/4的工业产值。

已连续六年位列“中国化工园区30强”第一名的惠州大亚湾经济技术开发区正深入推动港产城深度融合,发力打造粤港澳大湾区区域创新中心。今年2月,以打造成为粤港澳大湾区区域创新中心、科技人才集聚新高地、国内一流高新技术产业发展集聚区为目标的大亚湾坪山河科技创新走廊规划建设正式启动。据悉,大亚湾坪山河科技创新走廊按照“一核一轴三园多节点”布局,致力于打造新的经济增长极。

采写:南都记者 卢婉珊 张婷

- 下一篇:彩票