东莞松山湖统筹园区的优势、镇的特点、村的资源,冲刺千亿园区,引领功能区九镇提档升级

科创资源就地转化仅“一碗汤的距离” 每年百家企业“活水”浇灌镇村

松山湖以科技创新闻名,现在焕发出新的活力。

百千万|“园”动力——松山湖区域协调发展主题调研活动举行。

当“百千万工程”的春风吹进松山湖,这片以科技创新闻名的园区,焕发出新的活力,一场关乎区域高质量发展的深刻变化正悄然发生。

12月6日,百千万|“园”动力——松山湖区域协调发展主题调研举行,活动聚焦松山湖“百千万工程”建设成果、路径、亮点开展深度调研。

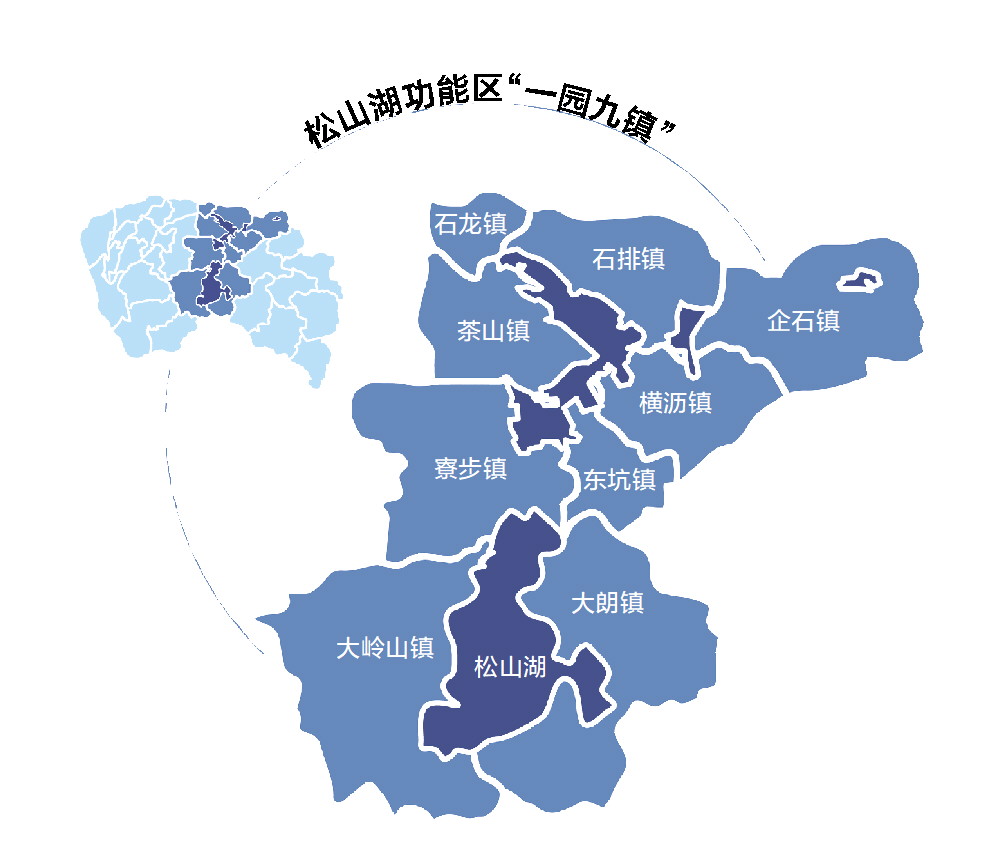

“松山湖跟其他的镇街不一样,这里没有村(社区)。所以我们重点提升创新生态、提升产业发展和提升功能区能级‘三个优势’。”松山湖高新区党工委专职副书记黄乐瑜介绍,园区制定了《松山湖“百千万工程”引领园镇高水平协同发展的实施方案》,在壮大园区实力的同时,协同松山湖功能区9镇融合发展,挖掘发展潜力板。

统筹园区的优势、镇的特点、村的资源,松山湖正创新性推动“百千万工程”落地生根,在冲刺千亿园区的同时,引领功能区九镇提档升级。一个“百千万工程”的松山湖样本正在形成。

活动由南方都市报主办,调研团由广东省委党校教授、广东省政府原参事陈鸿宇,中山大学岭南学院教授、博士生导师李胜兰,中国城市研究专家、智谷趋势合伙人黄汉城及南方都市报社党委委员、副主编刘岸然,南方都市报社编委谢江涛,南方都市报首席研究员黄海珊等专家和媒体人士组成。

第①站 松山湖材料实验室

强化优势 创新家底不断增强

2023年,松山湖R&D投入强度达13.4%,稳居全国第一梯队。

调研第一站,松山湖材料实验室。

“在科技成果向产业化转移的死亡谷上架一座铁索桥!”是实验室展厅内最显眼的标语。成立六年来,实验室注重增强原始创新能力、突破关键核心技术,已布局十大科学研究方向,承担国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目262项,总经费8.6亿元。与此同时,实验室注重协同创新、推动成果转化,加快科技成果从样品到产品再到商品的转化。

小玻璃瓶中,无DMSO的安全型细胞冷冻保存液可以将细胞、组织及器官等生物材料保存于超低温环境中,使细胞新陈代谢大大减慢甚至停止,成为国际上生物医学领域未来的发展趋势;自主研发的纳米振动薄膜,填补了国内高端耳机行业一项核心技术的空白……科研团队的产品让调研团成员无比兴奋。

而更让调研团兴奋的是松山湖材料实验室走出了成果高效转化的“松山湖模式”,它包括并购+技术参股模式、成果转让模式、室企攻关模式、产业聚集模式。

“实验室对松山湖和周边镇街有哪些赋能,企业会落到松山湖吗?”中山大学岭南学院教授、博士生导师李胜兰提问。

实验室有关负责人介绍,作为一个区域性的科研机构,主要在于支撑区域的经济社会发展。目前,实验室先后引进27个创新样板工厂团队,直接孵化38家产业化公司,其中20个项目融资近10亿元、市场估值超50亿元,已认定国家高新技术企业13家,广东省专精特新中小企业4家。随着实验室的成长,越来越多企业被吸引而来,落地在松山湖及周边镇街。

另外实验室推出公共技术平台开放服务,是针对材料设计、制备、加工、表征、测量、模拟,建设的系统的、国际一流的综合性用户开放平台,能为松山湖周边大学、科研机构、企业提供通用性技术服务,切实解决企业尤其是中小企业的重难点问题,有力地带动了周边经济和产业的发展。

包括松山湖材料实验室在内,松山湖的创新家底不断增强。当前松山湖已集聚中国散裂中子源、松山湖材料实验室等一批大装置、大平台,拥有香港城市大学(东莞)、大湾区大学(松山湖校区)等6所高校、18家省级新型研发机构等一大批平台基地,构建起全链条全要素全过程的创新生态体系。2023年,R&D投入强度达13.4%,稳居全国第一梯队。

其中,松山湖9.2平方公里核心创新区的集中度和显示度不断提升。今年1月,中国散裂中子源二期工程启动,预计2029年建成,装置研究能力将大幅提升;先进阿秒激光设施将于12月动工建设,建成后,将成为亚洲首个、世界第二个阿秒激光大科学装置;中国散裂中子源的“最佳拍档”——南方先进光源建设加快筹建……未来松山湖的创新能级有望大大增强。

创新能力增强,产业实力提升。松山湖新一代信息技术产业规模已超千亿元,高端装备制造、生物医药及高端医疗器械、新能源、新材料等战略性新兴产业持续巩固提升,日益成为园区产业发展“顶梁柱”,低空经济、人工智能、数字经济、运动健康等面向创新无人区的未来产业正在加速布局,松山湖冲刺千亿园区的底气十足。

稳步向前的态势,也让松山湖频繁登上各大榜单。就在今年8月,赛迪顾问发布《2024年中国园区经济高质量发展研究报告》及《园区高质量发展百强榜单(2024)》,松山湖高新区上榜园区产业高质量发展(先进制造)百强,位列全国第39。

第②站 大朗镇屏山社区

统筹资源 科创资源就地转化

屏山社区正推进“整村统筹”改造,将建设成“科学服务中枢,三生融合社区”。

松山湖“百千万工程”中一个重要的任务是园镇融合,也是松山湖“百千万工程”的亮点所在。那么,松山湖具体是如何引领功能区九镇融合发展?

2019年,松山湖功能区“一园九镇”模式正式确立,园镇村走向深度融合。在过去的两年,每年约有100家企业从松山湖外溢到松山湖功能区,如今一条由松山湖功能区9镇组成的涵盖科创、产业、城市生活特点的环松山湖辐射带正在加速形成,而52个接壤村(社区)成为这条辐射带上最重要的组成。

走出松山湖材料实验室展厅,穿越园区后门,一路之隔就是大朗镇屏山社区的东莞市新材料产业园,是本次调研的第二站。调研团一行登上园区9楼,高空俯瞰,屏山社区的地理位置一目了然。这里是环松山湖辐射带的重要节点,紧靠中国散裂中子源、松山湖材料实验室、香港城市大学(东莞),而距离不远处,先进阿秒激光设施的地块已平整完毕。

屏山社区党委副书记韩效根介绍,社区积极对接松山湖高新企业外溢资源,利用返还地投资1.4亿元,建设东莞市新材料产业园,计划依托散裂中子源、材料实验室等大科学装置和科研平台,打造面向粤港澳大湾区的科技成果转化和产业化基地,预计每月带来80万元收益。“都说屏山‘近水楼台先得月’。这里的水,我认为是‘科创资源’。”广东省委党校教授、广东省政府原参事陈鸿宇评价到,科创资源是松山湖最大的优势,而紧邻的屏山则成为资源就地转化的地方。南方都市报首席研究员黄海珊用“一碗汤的距离”来形容屏山社区和松山湖材料实验室的关系,“一碗汤的距离”就能接触到新材料的顶级科学家,能接触到前沿的新材料成果。“‘活水’就在眼前,伸手可接。”

更多的安排在路上。韩效根介绍,社区将参与松山湖首例园镇合作项目“科学城智慧城”。项目由松山湖科学城发展集团与大朗镇水平村、屏山社区合作开发建设运营,位于松山湖南部片区阿里山路,地处松山湖科学城核心地带,总占地约120亩,将高标准谋划建设产业载体,由科学城集团进行统租运营。

另外,目前屏山社区正推进“整村统筹”改造,项目已纳入市城中村改造重点项目。因为社区毗邻中国散裂中子源、松山湖材料实验室,如今还有香港城市大学(东莞),周边就近居住、商务接待、休闲交流等配套需求日益迫切。规划方案显示,这里将建设成为“科学服务中枢,三生融合社区”。

第③站 大岭山镇大塘村

开拓创新 园镇融合多元丰富

松山湖将在大塘工业园内投资建设小学、部分市政道路,不断丰富园镇合作模式。

松山湖功能区9镇,因为地理位置、资源禀赋等不同,在对接松山湖资源上,呈现出不同的亮点。调研的第三站,大岭山镇大塘村,在产业项目招引上亮点频出。

东莞大族科技城项目占地405亩,集生产、研发、生活配套于一体,分为四期开发。一期交付使用,二期主体结构完工,全新的工业上楼模式,让大塘村的城市界面焕然一新。

项目有关负责人介绍,大族产业化集群正在快速规模化聚集,项目将引进大族半导体品牌、大族锂电、大族高端智能装备等优势产业,并在深圳招引十余家智能装备企业入驻,一个多月时间内去化率达到40%。

“现在所处的大塘工业园,除了大族项目,还有华为人才房项目,两大项目投资合计近百亿元。”大塘村委书记黎家汝介绍,近年来,在松山湖辐射带动作用下,大塘村乘借“百千万工程”东风,抢抓机遇,聚焦抓项目、促突破、谋发展,村集体经济逐渐呈现出快速健康的良好发展势头。

黎家汝介绍,越来越多的上下游企业选择在大塘村落户,形成了产业链延伸和集聚效应。从数据上看,近5年来,大塘村的企业数由原有的600来家发展到1000多家,涉及电子、五金、家具、化工等多个行业。

大塘村的聚人聚商聚产能力不断提升,“每到午饭晚饭时间段,大塘村的主干道两侧都是消费人群。”黎家汝表示,常住人口从两万多人增长到现在3.5万多人。

未来大塘村与松山湖还会有怎样的合作潜力和方向?黎家汝介绍,大塘村将围绕华为、大族激光等高端龙头企业深入实施“倍增”计划、专精特新“小巨人”孕育行动和企业上市发展“鲲鹏计划”,力争培育1家上市公司,增加2至3家高新科技企业,重塑大塘村产业结构。

“未来将兴建一条跨线桥,连接松山湖与大塘村,也将成为园镇融合的典型项目。”松山湖统筹发展局局长陈文星介绍到,松山湖将在大塘工业园内投资建设松山湖第四小学,并投资建设部分市政道路,通过不断丰富园镇合作模式,激发镇街发展潜能。

走深走实

以资源优势赋能功能区九镇

充分发挥园区的科技、产业、人才资源优势,激发周边镇街经济社会活力。

调研座谈会上,松山湖高新区党工委专职副书记黄乐瑜介绍,“百千万工程”实施以来,松山湖积极落实相关工作部署,制定了《松山湖“百千万工程”引领园镇高水平协同发展的实施方案》,以资源优势赋能功能区九镇,充分发挥园区的科技、产业、人才资源优势,激发周边镇街经济社会活力,创新性推动“百千万工程”在园区落地生根、开花结果。

松山湖“因地制宜、突出特色”“典型引路、以点带面”“群众参与、共建共享”“分类施策、开拓创新”等经验做法引起了调研团的热议。

当前已进入今年“百千万工程”各项工作的攻坚期,明年是实现“三年初见成效”目标的重要节点。陈文星透露,松山湖的下一步工作计划,以高水平推动科技创新和发展先进制造产业为使命,结合实际情况,坚持有松山湖特色的“百千万工程”发展方向,以源头科技创新引领产业发展,以提升生活配套提高民众幸福感,以资源优势赋能周边镇协同发展。

可以看到,松山湖通过统筹园区的优势、镇的特点、村的资源,推动“百千万工程”走深走实,探索“百千万工程”的松山湖路径,为区域协调发展注入源源不断的松山湖动力。

A08-10版

南都调研 总第517期

监制:刘岸然 谢江涛

策划:何永华 陈实 梁锦弟

统筹:南都记者 梁锦弟

采写:南都记者 梁锦弟 李晓艺 唐国轩 曾奕静

摄影:南都记者 刘媚 部分图源:松湖融媒

摄像:南都记者 吴泽嘉 蔡肇宇