95后小伙冀麒宇织就乡村发展斑斓“壮锦”路,每月吸引四五支团队前来度假、研学

翻修老宅建壮瑶文化博物馆 村民家门口就业月入过万

风貌园每月客流量达上万人次,游客正在体验壮锦织造。

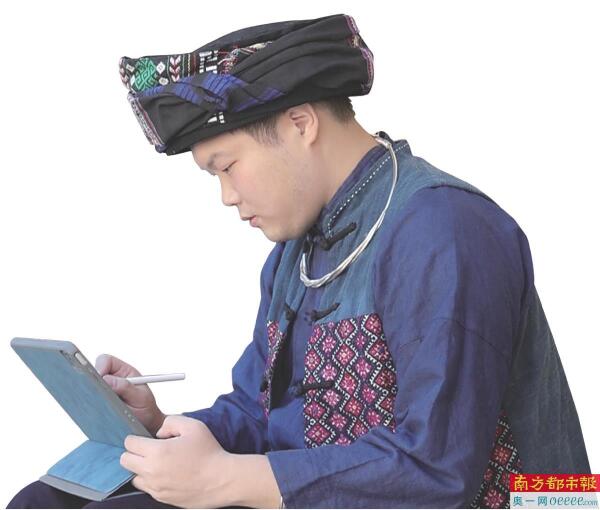

冀麒宇在设计壮锦服装。

扫码看视频

初入冬,清远市连山壮族瑶族自治县福堂镇金龟村热闹不已,一辆辆大巴驶入,村民们纷纷拿出自家优质农产品热情款待,游客们兴致勃勃,品尝壮瑶美食,体验壮族织锦,临走还不忘挑选几袋特产。近年来,这一古老的壮乡村发生了大变化,来自大湾区乃至省外的游客纷至沓来,房屋翻新,村道变得干净整洁,村民们也多了不少增收渠道。不少村民表示,发生这些变化,村里的一位“95后绣郎”功不可没。南都、N视频记者走进清远市连山壮族瑶族自治县,对话壮族返乡创业青年冀麒宇,听他讲述如何织就乡村发展斑斓“壮锦”路。

研 学

体验织造壮锦等特色课程 沉浸式感受壮乡魅力

清晨,天微微泛白,位于清远市连山壮族瑶族自治县的壮瑶传统风貌园内,冀麒宇便已起身洗漱,换上了一身整齐的壮族特色服装。这天,由冀麒宇运营的壮瑶传统风貌园将迎来一支来自广东科贸职业学院40人的学生研学团队,冀麒宇特意戴上了一条手工制作的银质凤凰项链,表达对客人的热情。

上午8点,40名学生准时到达。一下车,学生们便被风貌园精致的园林造景,以及无处不在的壮瑶图腾吸引,纷纷掏出手机拍照留念。在冀麒宇的带领下,同学们参观了园区内的非遗传承工坊、非遗展示馆,沉浸式感受壮瑶文化的魅力。

在风貌园的隔壁,一栋三层小楼炊烟袅袅,七八位壮族阿婶正在厨房里有序地忙碌着。不一会,壮家酿豆腐、米粉肉、五色糯米饭、连山汤糍,一道道特色美食便由竹篮盛着送到了学生面前。新鲜的食材加上壮家特色的烹制方法,同学们品尝后赞不绝口。

在厨房帮忙的几位阿婶都是村里的乡亲,每当风貌园有游客、研学团到来,乡亲们便会带着自家的优质农产品来到风貌园中帮厨,既满足了游客们在园区的用餐需求,也为自己赚取了一份家用。

本次研学活动,同学们将在壮瑶风采民俗风貌园完成为期三天的研学课程,参观壮瑶文化博物馆,体验扎染、制作香囊、织造壮锦等特色课程,并在园区内的特色民宿休息,沉浸式感受山城魅力。冀麒宇告诉记者,如今,每月都会有四五支来自省内外乃至港澳的团队来到园区休闲度假、开展研学课程。

清远市连山壮族瑶族自治县位于粤、湘、桂三省(区)交会处,境内峰峦林立,溪涧纵横,地势高峻,风景秀丽,“壮瑶汉”三个民族的同胞们一起生活在这里。

近年来,随着岭南民族特色高质量发展廊道规划的提出,连山的少数民族特色资源也被进一步挖掘。在连山少数民族节日,文旅资源丰富,“七月香戏水节”、金子山赏雪等文旅项目,已然成为“旅游爆款”,连山也成为了省内外市民游客的“休闲胜地”。

创 新

13岁学习织造壮锦 大学时改良织机丰富壮锦颜色

壮锦是壮族的传统手工艺品,与云锦、蜀锦、宋锦并称中国四大名锦。

壮锦制作工艺独特,主要利用棉线或丝线编织而成,图案多选择生活中所常见的花、鸟、鱼、虫、兽、草、树木等,图案生动,结构严谨,色彩斑斓,在壮族群众中流传普遍,是壮族妇女必会的技能之一。

29岁的“绣郎”冀麒宇,不仅把壮锦玩出了新花样,还将村子改造大变样。

冀麒宇出生于壮族聚居村——金龟村的壮锦技艺世家,在冀麒宇的童年记忆里,自小便在织机边玩耍,看着一梭梭彩线在母亲、姥姥的手中变成色彩壮丽的壮锦。

13岁时,受太姥姥的嘱托,冀麒宇开始学习织造壮锦的传统手艺,他逐步意识到,要想壮锦焕发出新的生命力,创新必不可少。

2014年,冀麒宇进入广东职业技术学院艺术设计系学习,将专业课程与壮锦有机结合,进行技艺改良,冀麒宇将织机创新改良,提升织布效率,并在布料里增加生物蛋白纤维,改善了传统面料的厚重感,增加舒适性,并运用新的媒染剂和辅助剂改进传统植物染色,让壮锦从5色变成了220多种颜色。

毕业后,冀麒宇回到连山,创办的连山壮瑶风采锦绣专业合作社,通过技术创新,降低了从事壮锦技艺门槛,带动当地村妇学习壮锦制造技术,在家门口实现就业。

而冀麒宇设计的壮族服饰及壮锦元素用品凭借别出心裁的设计和精细的制作得到了市场的认可。

在壮族聚居村长大的冀麒宇对家乡有着深厚的感情,在冀麒宇眼中,这座小村子处处是宝。

“我们村是非常有民族特色的,我们有这么精巧的民族工艺、有美丽的自然风景,我觉得这些东西就应该让更多人看到,不应该只是藏在深闺里。”

发 展

翻修老宅打造壮瑶文化博物馆 每月客流量达上万人次

连山壮瑶风采锦绣专业合作社引导村民以资金、土地等形式入股,共同利用乡村资源谋求发展。

作为一名95后的返乡青年,想要得到村中乡亲们认可并不容易。最初,对于冀麒宇所设想的发展规划,村中不少村民都持怀疑态度,“以前,村里的绣娘都是女性,他们看到我一个男孩子学习织锦,都不太理解”。冀麒宇花了不少时间耐心与村民们沟通,拿出切实可行的方案劝说他们加入合作社。

“要想得到村民们的信任,要拿出实际的东西,他们参加了培训,一个星期就能上手,织出作品马上就可以有收入,对合作社自然也越来越信任了。”

冀麒宇组织村民翻修村中老宅,将村中有着百年历史的传统织机收集保存,将村中长期无人打理的闲置土地重新打理,清理垃圾杂物,种植花草树木,建成壮瑶风情花园、民宿,打造民族生态园:“我希望把我们的民俗文化以‘活生态’的形式展示给大家看,让游客来到这里可以亲眼看到、亲手摸到我们民俗的东西。”冀麒宇结合年轻人的喜好设计规划,带领村民们一砖一瓦将村子翻新建设,村子摇身一变,成了一座“没有围墙”的壮瑶文化博物馆。

“我认为研学旅游的发展空间非常大,它不仅能够带动我们传统工艺的发展,吸引年轻人来研学、传承非遗,更重要的是,它能为村民们提供就业岗位。”经过大量的走访调研,冀麒宇为民族生态园的发展找准了方向。如今,精致的民族风貌园每月客流量能达上万人次,不仅创造了就业岗位,也大大带动了当地的农产品销售。冀麒宇告诉记者,“来生态园玩的游客不少都会选购我们本地的农产品,时常一个人就会购买几十斤,回家品尝完之后觉得满意,还会回购。”

如今,超900名村民加入了合作社,村民闲暇时在家中织造壮锦,活化家中闲置房屋作为民宿,销售自家优质农产品,既可照顾家庭,又可在家门口实现灵活就业,每户每月可带来超万元的收入。

机 会

旅游公路通向“家门口”民族特色助力打响湾区“后花园”品牌

近年来,广东高度重视民族地区高质量发展,在2019年和2022年分别出台《关于推动我省少数民族地区加快高质量发展的意见》、《广东省全面推进民族地区高质量发展行动方案》,从基础设施、特色产业、城乡建设、生态保护、民生保障等九个方面予以支持,并提出:规划至2035年,依托北部生态发展区作为粤港澳大湾区辐射内地的桥头堡区位置和民族地区丰富多彩的民族文化、生态、旅游资源,将岭南民族特色高质量发展廊道地区建成宜居、宜业、宜游民族团结美丽家园,打响粤港澳大湾区“后花园”品牌特色。

作为一名连山土生土长的壮族小伙,家乡的变化,冀麒宇都看在眼里:“记得我16岁那年,我设计了一批壮族元素的T恤衫,在连山七月香戏水节上售卖,没想到游客们都很喜欢,很快就抢购一空。”这次经历让冀麒宇意识到,如今的家乡有热度、有客流量,壮族文化深受游客喜爱,是发展的好机会。

冀麒宇告诉记者,如今,随着岭南民族特色高质量发展廊道发展规划的提出,自己的家乡正迎来新的机遇:“民族廊道提出,建设岭南民族特色旅游公路,构建‘一路十二道’的旅游风景道路体系,其中G323高速路就途经连山,到了家门口。”

如今,看到家乡人居环境越来越好、村民生活也逐渐富裕,冀麒宇经常感到由衷地高兴。作为一名返乡创业的少数民族青年,冀麒宇坚定地认为传承少数民族文化、建设家乡是自己的责任所在。“接下我们将持续扩大平台建设,然后继续规划好我们的文旅发展的蓝图,加深与研学团队的合作,带动更多的人来到当地了解、传承非遗,为村民们带来更多的就业岗位。”

乡村建设离不开青年力量。如今,在清远连山,像冀麒宇一般的返乡青年越来越多,为少数民族区域发展注入新活力。“希望借由岭南民族特色高质量发展廊道的建设,借助这股东风,为连山文旅发展更添一把力。”对于家乡未来的发展,冀麒宇充满信心。

统筹:陈志刚

采写/摄影:南都、N视频记者 蔡肇宇 陈诚 部分图片由受访者提供