马伯庸:想象需遵循历史的逻辑

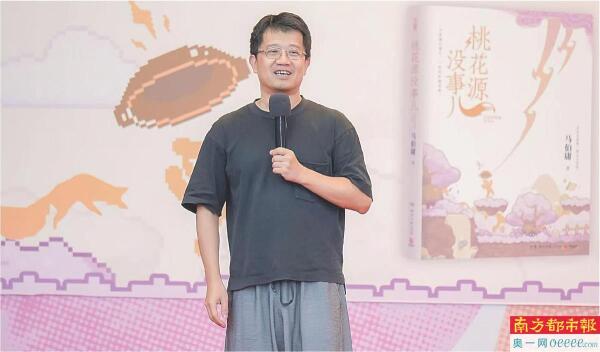

日前,知名作家马伯庸来到广州,带来“见微”系列新作《桃花源没事儿》,与广州的读者见面并分享创作心路。

《桃花源没事儿》是畅销书系“见微”历史短小说第三部作品。前面两部作品《长安的荔枝》《太白金星有点烦》均受到读者热烈好评。《桃花源没事儿》与马伯庸以往的历史小说有所不同,融合了奇幻、悬疑和职场喜剧,悬疑线+喜剧线双线螺旋+多种叙事元素,创造了口感丰富而顺滑的阅读体验——玄穹为二两三钱月薪拼命,是职场人的灵魂共鸣;刘子骥封印桃花源的真相,是对历史奇幻的全新想象。

马伯庸用一句话概括此书道,“这是一个‘似妖非是妖,似人非是人’的故事”。那么,这到底是一个怎样的神奇故事?背后有着怎样的创作心路?南都记者对他进行了采访。

访谈

谈新书

你没他惨,你就会觉得你很幸福

记者:《桃花源没事儿》有哪些亮点?

马伯庸:我觉得最大的一个亮点应该就是主角的人设,我把这个人设做成了一有外快,立刻会被雷劈的一个倒霉小道士。虽然只是一个幻想的说法,但是在现实中,我也看到过很多类似的人,当然程度没那么严重。这些人命中注定只能老老实实吃死工资,一有外财必会有灾祸,必会马上把这个财花掉。这种无奈苦涩的人生自嘲,我把它具象化写成这样一个主角。希望让大家看到之后能够会心一笑,笑完之后可能还会哭一下,哭完之后可能还会再笑,这是我希望读者的反应。

记者:有一些网友称《桃花源没事儿》里的主角是最惨打工人。那为什么会选择这样非传统式的小人物作为主角呢?

马伯庸:如何安慰别人?不是说你告诉他这件事情没有关系,因为实际上大家都知道这件事情关系很大。最好安慰别人的方式,是你告诉他别人比你更惨。所以当我安慰我的朋友,安慰身边这些上班的社畜时,我会试图讲给他们一个故事,就是你不是最惨的,还有人比你更惨。那么讲多了以后,心中就自然会有这么一个形象。他可以说是全体打工人所攀比的目标,你没他惨,你就会觉得你很幸福。

记者:那么,你希望这本书对当代人起到怎样的心理慰藉作用?

马伯庸:我觉得对当代人来说最重要的不是解决问题,因为很多问题是解决不了的,最重要的是我们能不能找到一个逃遁的空间,能够找到一个可以休憩、可以暂时忘却外界烦恼的一个环境。桃花源是中国人想象中最终极的逃遁和隐居之处。所以,我把这个地方设置成这个故事的背景。

记者:您有提到这本书的创作周期长达十多年。这十多年中,您不同人生阶段的心境发生了怎样的变化?在书中有没有一些体现?

马伯庸:原来年轻的时候可能会年少轻狂,会关注一些像旅游、游戏等方面的内容。随着有了孩子,有了家庭的压力,我们会更关注工作、家庭。关注重心的转移,在书里也会有体现。所以,在书里,我们会看到有开开心心每天醉生梦死的这些纨绔子弟。同时也有为了孩子择校,为了买学区房,为了家长里短的事来吵架的夫妻和单亲母子。

记者:《长安的荔枝》改编成电影后热度很高,那很多读者好奇《桃花源没事儿》是否也有这个模式?

马伯庸:有这方面的意向,但还没有最后确定。我创作的初衷是写一本好书,如果能得到大家喜欢就心满意足了。那至于说其他的,就是属于意外之喜。

谈写作

大事不虚,小事不拘

记者:你擅长从小切口来讲述一些历史,您为什么倾向于这种从小切口的写作?

马伯庸:小切口写起来我觉得会相对比较深入,我们可以就一个问题做更细致的讨论。切入口太宏大了,容易看不见细节,没有质感,已经没有办法让读者产生兴趣。

记者:你怎么看待自己的作品是对历史可能性小说的探索的评价?

马伯庸:我一直觉得写历史小说最大的难点在于很多故事需要凭空杜撰,但是它又是真实的历史。那么,怎么在真实历史和虚构之间展现平衡,对我们来说是一个巨大的难题。我目前掌握的创作方法论,就是“大事不虚,小事不拘”。历史大事我们不能去改变它,我们要充分尊重历史上的这些人和事。那么,在细节上,我们可以去展开想象,但这种想象不能只是凭空杜撰,我们需要遵循的是历史的逻辑。简而言之,就是这件事情在现有历史记载中没写他干过,但是他干得出来。我们从人物本身的性格、当时的时局以及社会风貌进行合理的推演,展开出一个合理的故事。它看起来好像是虚构的,但是它有可能会发生。

记者:在你的作品当中有特别多中国传统文化的挖掘和呈现。你觉得文学创作在传承和弘扬中华优秀传统文化上面肩负着怎样的责任?

马伯庸:我小的时候最喜欢就是听评书,听《三国演义全传》,再大一点我会喜欢看电视剧,老《三国》、老《西游记》,这些都是我反复看的经典。从那时候起,传统文化就像一颗种子,在我心中播下。所以,我一直认为文艺作品最重要的功能是能够启发年轻人的兴趣,让他们愿意对传统文化进行深入挖掘。

前年初,我的《食南之徒》出版之后,听说很多人会跑到南越王博物馆去打卡,甚至有些人因此喜欢上广东古代历史,去搜集和南越国相关的文物、相关的传说,我觉得这就是一个特别好的例证。我们的职责是把广大群众领进门,至于说他们能够在里面获得多少宝藏,是他们自己的个人追求。

谈广东

广东一直是我的福地

记者:你有一些题材是跟岭南相关,你与岭南有什么样的渊源?

马伯庸:我曾当过一段时间花都人,户口有一段时间是花都的。所以,我对广东一直很有感情。《长安的荔枝》、《食南之徒》都是以广东尤其是古代广东作为创作素材展开想象。而实际上,你会发现古代的岭南地区在影视剧、文艺作品里面体现得很少。近代的广东是一个重要的文化阵地,有很多好的作品出来,但是古代这方面相对不受关注,所以我希望通过我的作品能够体现出来。比如说《长安的荔枝》展现出唐代的岭南,《食南之图》展现出汉代的岭南。实际上,整个广东的历史很悠久,每一个时代都有它自己的特色,我希望看到更多关于古代广东的创作。

记者:广东有很多你作品的粉丝,你怎么看广东的读者?

马伯庸:广东一直是我的福地。我大概从2012年、2013年的时候开始在广东做讲座和分享活动,每次做活动的时候,现场氛围都非常好,广东的朋友无论从热情程度还是体现出的文化素质,都让我觉得特别舒服。所以,每年我一定会来广东做活动,就像是回家一样。每次我会看到很多熟悉的读者面孔。这么多年了,不离不弃地关注一个作家,而且在这么忙的一个时段,愿意花两个小时到三个小时去参加一个线下活动,我觉得对我来说是一个特别大的信任。一个人愿意花几个小时在你身上,这本身就是一种巨大的认可。所以,未来我会继续创作和广东有关的书,每年尽可能跟大家见面。

记者:借助南国书香节之力,来自不同国家的书籍都走进了广州,你怎么看这一改变?

马伯庸:我很早就已经关注到了这个改变,尤其因为我喜欢历史。在古代,广州港也连接了海上丝绸之路,连接了外界各种各样的文明,和不同国家产生交会。广东这个地方本身就是一个各种文明交会的地方,同时还是一个巨大的商贸中心。今年南国书香节从文化的角度引进这么多外版书籍,同时中国也有很多文化输出去。这种一来一去,实际上就是一种文化的提升,也是我们文化软实力的一个最好体现。

本版采写:南都记者 许晓蕾 实习生 罗彦清