校园教育“尊重孩子人格尊严”最受肯定 批评最忌“蠢”“没出息”“废物”等词汇

南都调查问卷显示,超九成受访者希望教师避免对学生“阴阳怪气”、人身攻击

扫码看视频

“批评不是不可以说,而是该怎么说。”在南都N视频、南都校探发起的《在校园和家庭,批评孩子的边界在哪?》调查问卷中,这句话成为受访者的共识缩影。

2024年11月1日,《广州市中小学生心理健康促进条例》正式实施,其中,第十二条明确提出,家长和学校在教育过程中应尊重学生人格、维护其自尊心,激励上进,严禁打骂、贬损、冷暴力以及其他伤害学生情感的言行。

日前,南都N视频记者采访学生家长、学校校长、教师、心理专家,并联合郑子殷政协委员工作室开展问卷调查,旨在更科学、系统地厘清校园和家庭中批评孩子的边界,列出一份“批评禁语”清单,用更正向、更有智慧、更有温度的语言,守护孩子的心灵,指引他们朝更阳光的方向成长。

实际上,绝大多数家长并不否定教师开展批评的教育作用。在问卷中,表示支持甚至非常支持教师进行适当批评教育的家长超过68%。

超过93%的受访者认为,批评的主要目的是“纠正不良行为”与“帮助孩子养成良好习惯”;81.16%希望通过教师的批评“培养责任感”。

但是,什么样的批评,能引导孩子阳光成长?又有哪些话语,可能无意中刺痛了孩子的心灵?

“我不是你妈,不想交作业就不要交!”

“我不是你妈,如果不想交作业就不要交!”“等你上中学就知道死!”这些不是网络段子,而是一名小学生在课堂中亲耳听到的言语。

学生家长黄女士回忆,本学期,只要当天有音乐课,孩子放学回家总会垂头丧气,细细询问后得知,原来是孩子在课堂上被老师批评了。一次,黄女士的孩子跷了二郎腿,音乐老师走到跟前问:“要不要我给你斟杯茶呀?”全班注意力马上被吸引过来。在另一节音乐课,黄女士的孩子因为喉咙痛没跟集体一起开口唱,老师说:“我还喉咙痛呢,下班之后还要看医生。像你这样子,等上了中学,睇你点死!”

还有一次,音乐老师布置了给古诗词作曲配图的书面作业,孩子硬着头皮交作业时心虚地说了一句“画不出来”,老师直言:“我又不是你妈,如果不想交作业可以不交!”黄女士说,由于三次都是当众批评,孩子感到自己在班级里抬不起头,有音乐课那天就不想上学。

黄女士并不否认孩子有不当之处,“但老师用语和情绪,与孩子的错误是否对等,值得商榷。”她还补充道:“特别是用粤语说‘你上了中学睇你点死’这类话,已经不仅仅是讽刺,而是诅咒。”

“你和你妈一样,说话尖酸刻薄”

黄女士还表示,还有其他同班同学吐槽过自己被老师批评的经历。性格比较沉稳的吴同学(化名)说,一次上课铃响后,科学老师发现她在做其他科目的作业,就说了一句:“有的人比你聪明还比你努力,你没别人聪明还不好好上课。”活泼外向有点淘气的李同学(化名)曾说,自己在一节课上违反纪律,老师说:“你和你妈一样,说话尖酸刻薄。”

“语言不仅是沟通的工具,更是塑造心灵的‘无形刻刀’。”南方医科大学珠江医院精神心理科主任赵久波教授如是说。

批评是一种不可或缺的教育方式,要遵循哪些原则,才能既使批评更有效果、同时又不伤害孩子的心灵?

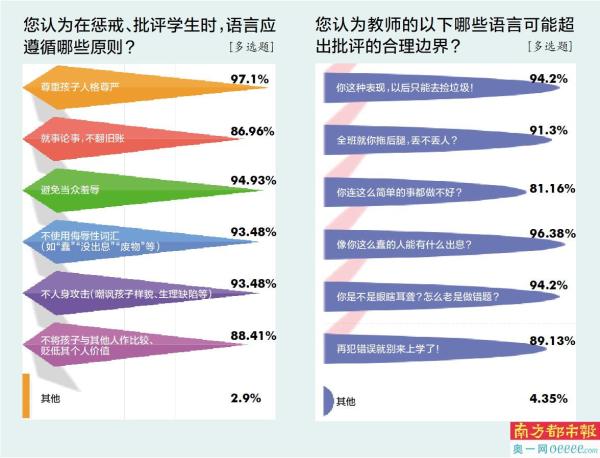

在问卷调查中,受访者最为赞同的一项原则是“尊重孩子人格尊严”,超97%的受访者选择了该选项。还有超90%的受访者认为,教师在批评时应避免当众羞辱、不使用侮辱性词汇(如“蠢”“没出息”“废物”等)、不对孩子进行人身攻击(嘲讽孩子样貌、生理缺陷等)。

“你就是那颗老鼠屎,影响一锅粥。”“你这个废物!你已经废了!”“你看看别人家的孩子,比你强多了!”“你就是个垃圾!”……在开放性问答的答案中,许多话语攻击性极强,即使在一名成年人听来也颇感不适。

专家:避免终极判决式评价

心理科专家和学校校长均将批评的关键准则指向了同一个维度——对事不对人,聚焦行为本身而不是对孩子这个人本身做出评判。赵久波强调,教师在批评时,应把学生本人与事件、错误分开,给孩子留出改进空间,避免终极判决式评价,强调孩子的可改变性,并注意表达方式。

在问卷中例举的不当批评语句中,最令受访者无法接受的是“像你这么蠢的人能有什么出息?”其次分别是“你这种表现,以后只能去捡垃圾!”“你是不是‘眼瞎耳聋’?怎么老是做错题?”“全班就你拖后腿,丢不丢人?”

“像‘你是废物’‘没救了’‘蠢货’这类语言,属于明确的批评禁语,不仅否定孩子现在,也封堵了未来。”广州市天河区车陂小学校长招浩军说。赵久波也表示,在神经生物学层面,这类贬损性词句会激活杏仁核的威胁反应系统,持续释放应激激素,同时抑制前额叶皮质发展,直接损伤认知功能的核心载体。

此外,在社会学习层面,内化认同机制使学生把权威教师的评价转化为自我认识,这会直接冲击学生的自我价值感,造成自我认知的扭曲。招浩军也提到,比较型的不当话语,比如“你看看别人,再看看你,怎么差这么多”,往往会让学生产生自卑心理,同时也可能引发学生之间的矛盾和嫉妒情绪。

建议

通过法规、培训、家校沟通

让充满温度的教育语言成为习惯

“我们也不愿意说那些话,但有时控制不住。”一名小学教师坦言,在面对学生严重扰乱课堂秩序或屡劝无效的行为时,“情绪一上来,有时候的确容易口无遮拦。”

“教师良好的情绪管理能力是恰当运用批评言语的前提。”作为学校校长,招浩军建议,应关注教师在面对学生错误时的情绪管理培训。学校可以定期邀请心理学专家为教师开展情绪管理方面的培训课程,教授教师一些情绪调节的方法和技巧,如深呼吸、暂停片刻再回应等,帮助教师在面对学生问题时,能够更好地控制自己的情绪,以平和、理性的态度进行批评教育。

同时,加强家校沟通也十分重要。招浩军认为,家长和教师应就学生的教育问题保持密切沟通,形成教育合力。家长要理解教师的教育工作,支持教师合理的批评教育方式;教师也要及时向家长反馈学生在学校的表现,尤其是在批评教育学生后,要与家长沟通学生的后续情况,共同关注学生的心理变化,确保学生能够正确对待批评,健康成长。

从法律法规与公众意识的层面来看,广州市政协委员,广东诺臣律师事务所高级合伙人、律师郑子殷建议,首先,公众要形成“禁语对孩子将产生不可逆转伤害”的统一认知,可在教师培训中融入心理学实证案例,给予行为替代方案等;其次,要做到有法必依,《中小学生教育惩戒规则(试行)》提到,教师违反本规则第十二条(超出教育惩戒行为),情节轻微的,学校应当予以批评教育;情节严重的,应当暂停履行职责或者依法依规给予处分;给学生身心造成伤害,构成违法犯罪的,由公安机关依法处理。

郑子殷还提到,家长也要避免用“伤人的语言”刺伤孩子的心灵。根据《反家暴法》家长对子女实施经常性谩骂属于精神侵害类型的家暴行为,是法律明令禁止的。同时,根据《未成年人保护法》,若家长实施了“批评禁语”造成孩子心理伤害属于严重侵害未成年人合法权益行为,村居委应当制止和劝诫,情节严重的,村居委应当及时向公安机关报告,公安机关接到报告或者公安机关、人民检察院、人民法院在办理案件过程中发现未成年人的父母或者其他监护人存在上述情形的,应当予以训诫,并可以责令其接受家庭教育指导。

焦点

如何平衡“批评禁语”与教育惩戒权?

亦有学校教师对“批评禁语”与惩戒权之间的平衡表示担忧。广州市某学校德育主任刘老师表示,目前老师对学生的批评相当注意。在师风学习时,非常强调应尊重学生,不能出现任何侮辱性的词语或者人身攻击。

招浩军也表示,即使列出了“批评禁语清单”,在实际的教育过程中仍可能存在一些问题。一方面,对于一些复杂的教育场景,可能难以明确界定某些言语是否属于“批评禁语”范畴。在一些紧急情况下,教师为了制止学生的危险行为,可能会使用较为严厉的语言,这种情况需要进一步探讨和明确标准。

另一方面,教师在长期的教学实践中,可能已经形成了一定的语言习惯,即使知道哪些是“批评禁语”,但在实际情绪激动时,还是有可能习惯性地说出不当话语。“这需要教师自身不断进行自我监督和自我反思,学校也应给予足够的时间和耐心,帮助教师逐步改变语言习惯。”

“解决老师不敢管、不愿管、不会管学生这一突出问题,一直是大众关注的热点问题,大多数家长也对此表示支持。”郑子殷表示,教育惩戒问题是一个小切口,却关系到学校全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务的大战略,关系到营造良好教育生态的大问题。

观点

法律法规保护学校实施教育惩戒权

设定禁语清单是“双向保护”

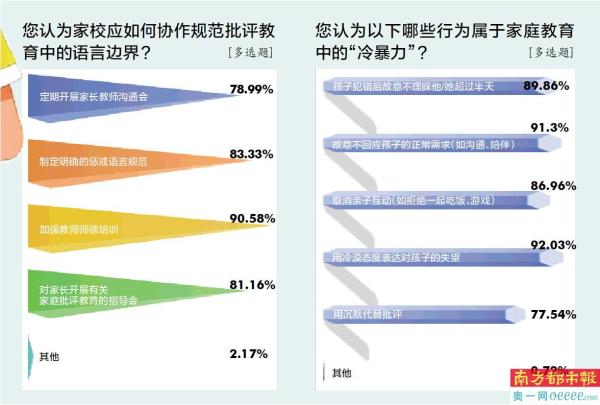

教师不能失去教育惩戒权,但也绝不应该“越界伤人”,这是许多家长和教师的共同心声。根据调查数据,90.58%受访者建议“加强教师师德培训”,83.33%受访者呼吁“制定惩戒语言规范”,81.16%受访者认为“家长也应接受家庭批评教育指导”。

“列明和遵循教育禁语,是应有之义,既呼应了‘尊重学生人格尊严’的立法精神,同时也是儿童友好型校园建设的实质性举措。无论是校园还是家庭,实际上都要列出批评禁语。”郑子殷强调,列出对未成年人批评禁语,列的是对孩子身心发展特点的注意义务,列的是对孩子特殊、优先保护,列的是成人和孩子之间的尊重边界。

在委托中国教科院开展的一项全国家长问卷调查中,收到123820份有效问卷,赞同国家出台教育惩戒相关政策法律的家长达84.13%。《教育惩戒规则》针对不同情形学生行为,设定了一般、较重和严重教育惩戒;同时,明确规定“学校应当支持、监督教师正当履行职务。教师因实施教育惩戒与学生及其家长发生纠纷,学校应当及时进行处理,教师无过错的,不得因教师实施教育惩戒而给予其处分或者其他不利处理”。

“换而言之,法律法规是鼓励和保护教师和学校正常实施教育惩戒的。”郑子殷说,设定禁语清单恰恰是对学校、老师和学生、家长最好的“双向保护”方式。规范不等于束缚,禁语清单与教师惩戒权非对立关系,而是通过厘清边界、明确教师“教育性批评”空间保障教育。学校、教师应当重视家校协作,积极与家长沟通,使家长理解、支持和配合实施教育惩戒,形成合力。

提醒

能力羞辱、人格贬低……“批评禁语”有这几种类型

“你就是那颗老鼠屎,影响一锅粥。”“你这个废物!你已经废了!”“你看看别人家的孩子,比你强多了!”……这些颇为刺耳的言语,你的孩子曾在校园里听到过吗?在校园教育中,教师的批评既是引导的手段,也是教育的艺术。刺痛学生心灵的“伤人之语”有哪几类?

南方医科大学珠江医院精神心理科主任赵久波提到,从发展心理学角度,绝对禁语主要涵盖四类:

人格贬低类(如“没教养/废物”):这类语言直接冲击自我价值感,与抑郁认知理论中的“自我否定图式”高度关联,批评应针对学生的具体行为,而不是对学生的人格进行全盘否定。例如,可以说“你这次作业完成得不够认真,有些地方需要改进”,而不是“你这个人做事总是这么马虎”。

能力羞辱类(如“蠢/无能”):此类表述会引发提出的“习得性无助”,使学生形成能力固化认知。

比较性羞辱:不要频繁地将学生与其他同学进行比较,这会让学生产生自卑感或嫉妒心理。每个学生都有自己的特点和优势,教师应关注学生的个体差异。

威胁与污名化语言:批评要适度,避免过度批评。过度的批评会使学生产生抵触情绪,甚至对教师产生反感。(如“再犯就退学/你这属于多动症”),此类表述不仅加剧焦虑,更会强化病耻感阻碍求助行为。例如某校规定教师禁用“永远”“根本”等绝对化词汇,改用“这次”“某个部分”等限定表述,有效降低了学生焦虑水平。

南都调研 总第823期

采写:南都记者 杨晓彤