专访奥运冠军、十五运会跆拳道技术代表罗微

“全力为十五运会交出最佳答卷”

上届全运会,罗微担任副裁判长兼录像审议委员。 受访者供图

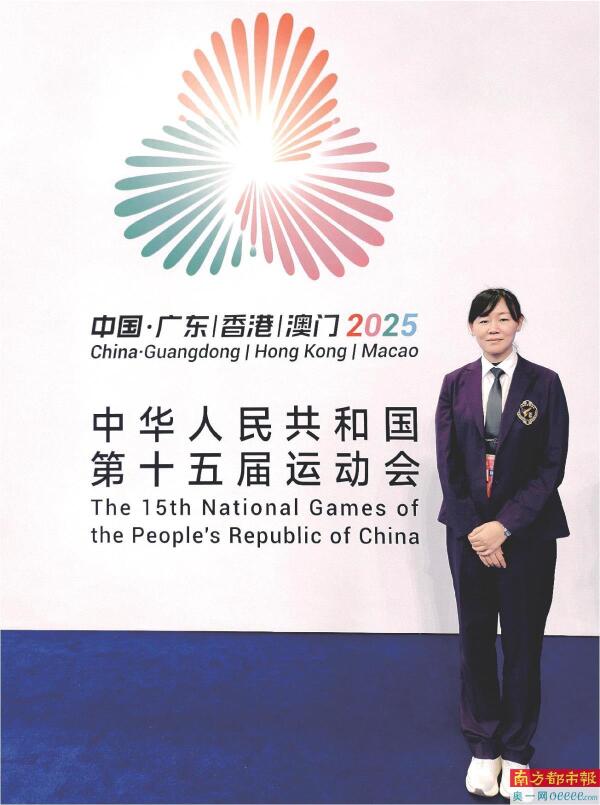

今年,她以技术代表的身份,又一次参与到全运会中来。南都记者 李晓慧 摄

罗微夺得2004年雅典奥运会冠军时才21岁。 IC图片

中山大学体育部副教授罗微在授课中。受访者供图

9月底,十五运会跆拳道项目在惠州赛区提前开赛,为今年这一国内最大的体育盛会先行掀起热潮。在高手竞技的赛场之侧,一个熟悉的身影出现在技术台前,那便是2004年雅典奥运会女子67公斤级金牌得主罗微。曾三次以运动员身份参加全运会的罗微这一次是作为十五运会跆拳道项目的技术代表,又一次参与到全运会中来。从昔日的竞技者,到退居幕后为比赛顺利进行提供重要支持的工作人员,罗微在接受南都独家专访时表示,自己在转型过程中再次获得了自我成长,非常欣慰能继续为中国的跆拳道项目贡献力量,也希望能看到参加十五运会的运动员们,未来可以代表中国登上更高的领奖台。

换种身份返赛场,再获成长

2004年雅典奥运会跆拳道女子67公斤级决赛,年仅21岁的北京姑娘罗微逆转东道主选手,为中国跆拳道队拿下史上第二枚奥运金牌,罗微在领奖台上落下了激动的泪水。10年后在2014年亚洲青年锦标赛现场,她又一次在颁奖环节落泪——那是她退役后第一次以裁判身份重返国际赛场,看到年轻的中国小将夺冠,她像当年一样热泪盈眶。也是从那刻开始,她坚定了自己重返赛场、以一名专业裁判的身份继续为跆拳道项目服务的决心。

说起从运动员切换到裁判员的契机,还得追溯到2013年。退役后的罗微来到中山大学担任体育教师,但她面对的学生大多数毫无跆拳道基础,空有一身专业技术的她鲜有大展身手的机会。“今天教前踢,明天还是前踢,我甚至怀疑过自己存在的价值。”她笑言,有“奥运光环”却无用武之地,罗微也有点迷茫,直到一张国家级裁判准考证递到眼前。“本是抱着‘试试看’的心态,结果一路考到国际级。”她说,裁判生涯给了她回到赛场第二次起跑的机会,但这一路并不像预想的那样轻松。

“我一开始是有点盲目自信的,觉得自己是专业运动员出身,对规则有切身理解,对场上各种情况也有天然把握,肯定会是个好裁判。”她说。但很快,一次执裁中的重大误判给她上了一课,她因没及时跟进国际最新规则,导致场上运动员本不应被抹掉的三分被抹掉了,间接影响了比赛结果。

下来后发现错误的罗微哭了好久,“我内心非常难过和懊悔,比当年输比赛还难受。”然而有意思的是,当她以为那支运动队肯定不会再信任自己时,队伍在下一轮比赛时又选择抽到她执裁的场,罗微当时便在裁判席“天人交战”:“我想要不要帮他们一回,‘还人情’呢?但那样对另一支队伍是不公平的。”而比赛中恰好又碰到了之前出现过的类似情况,她最终选择了严格执行最新规则,两边队伍也都表示认可。终场哨响起那一刻,她的心结也打开了,“运动队并非希望裁判员帮他们什么,而是希望裁判员能提供一个公平的竞赛环境,让真正该赢的一方赢。公平便是场上最大的尊重。”她说,“也是从那次比赛后,我更加明白做裁判的意义。”

为十五运会“校准天平”的人

从此,罗微刻意把自己的冠军身份“归零”,用她的话说,就是“奥运冠军也许能让人给你一次面子,但要做一个好的裁判,不可能是靠冠军头衔的,还是得靠过硬的业务能力”。为了让执裁工作精益求精,从编排员、检查、称重、边裁、主裁到录像审议委员,技术官员岗位里几乎所有大大小小的工作她都做过,且格外认真。上届全运会,罗微担任副裁判长兼录像审议委员;2023年杭州亚运会,她也上场执裁多场比赛。在十五运会上,罗微担任跆拳道项目技术代表,她表示自己扮演的角色是一个“校准天平的人”,既要让比赛打得精彩,也要让每个判罚清晰明白。

而为了服务好十五运会,她与裁委会的很多同事做了许多准备,而她也以技术代表的身份全程参与了本届全运会的两次预赛。“中国跆拳道协会希望预赛和决赛尺度统一,因此两次预赛都选调我作为技术代表。我的工作一是培训A类赛裁判(即有执裁全国锦标赛、冠军赛和全运会预赛等赛事资格的裁判员);二是在比赛时制定统一技术尺度。年初,我们召开了十五运联席会,与领队和教练沟通技术事宜,确定规则尺度;赛前又召开过赛风赛纪和反兴奋剂工作专题会议,跆协裁委会也再次研讨了规程规则,对最终入围决赛的34名裁判员进行了技术梳理;包括决赛阶段开始后,赛前和比赛期间仍在不断做培训和总结,上午、下午和晚上都要开会交流,持续调整,对有争议的问题及时处理。”她说。

罗微说她和所有裁判员所做的一切努力,都是为了让这届大湾区的体育盛会圆满完赛。“国际比赛没有纠错机制,但国内有,这次全运会我们启用的就是最高等级纠错机制,即技术代表、裁判长和竞赛主任发现场上有明显错误时,可及时叫停,看录像进行纠错,最大程度保证错误不遗留。”她说,“让比赛更公平、更顺利,是我们每个人最希望看到的。”

扎根广东,长作岭南人

十五运会工作结束后,罗微回到了位于广州中山大学的家中。对这位北京姑娘来说,北京仍是故乡,而岭南已是她真正意义上的家,特别是康乐园的氛围,总能让她倍感亲切,“做运动员是习惯了漂泊感的,但这里给了我很强的归属感,”她说,“这就是我以后会一直扎根的土地了。”

初到广州时,罗微也有过不适应的时候,比如“回南天”时渗水的墙壁、能拧出水的被子,都曾让她吃惊不已。但运动员时期留下的胃炎,倒是被粤式老火汤和“湿热”气候悄悄治愈。“以前冬天必犯胃痛,现在一年也难得一次。”她笑称。

初来乍到时的孤独感与对未来的疑虑伴随着中大校园里温暖的人情味逐渐消散。更重要的是,在各方支持下,罗微把跆拳道运动在广东的高校中逐步推广开来,比如广东省大学生跆拳道锦标赛,从2017年开始便一直由中山大学举办,参赛人数从500人增长到如今的1100人。“看着很多高校学生因为跆拳道感受到体育精神,我确实觉得在事业上很有成就感。”

毕竟在她看来,跆拳道的体育精神完全可以在学习和生活各方面帮助人有更好的自我成长。比如在中大带公选课时,罗微教学生们跆拳道的敬礼,她说这不仅仅是一个礼仪动作,更应该是发自内心的对别人的尊重和感激。很多学生一开始只是觉得好玩,但有名学生后来告诉她,有天自己不小心踢到搭档的手,导致流血不止;他很抱歉,搭档却说没关系,还继续帮助训练;那一刻他向搭档敬礼感谢,也明白了这个动作的真正意义。“也许将来学生们会忘记那些技术动作,但跆拳道教会他们与人相处,改变了思维方式,从只关注自己到关注周围,看到别人的付出,培养感恩之心,这就是这项运动真正教会他们的东西。”

对于未来,罗微希望以后能把跆拳道项目从校园推进到更高赛事,带出更多学生冠军,而在做裁判领域,她希望能参与更多重要的国内外大赛。“做裁判是我运动生涯的延续,换了一种身份,让我还能继续在赛场为跆拳道做点事,我觉得挺开心的。”她说,“其实项目一直都在哺育着我,现在还有机会为项目作贡献,我非常珍惜,会尽全力守护热爱的跆拳道。”

专题采写:南都记者 汪雅云