全媒体文娱记者林经武:做个人IP主理人 不要采访 要聊天

和艺人做朋友 我没按提纲对话 听到了坦诚 收获百万流量

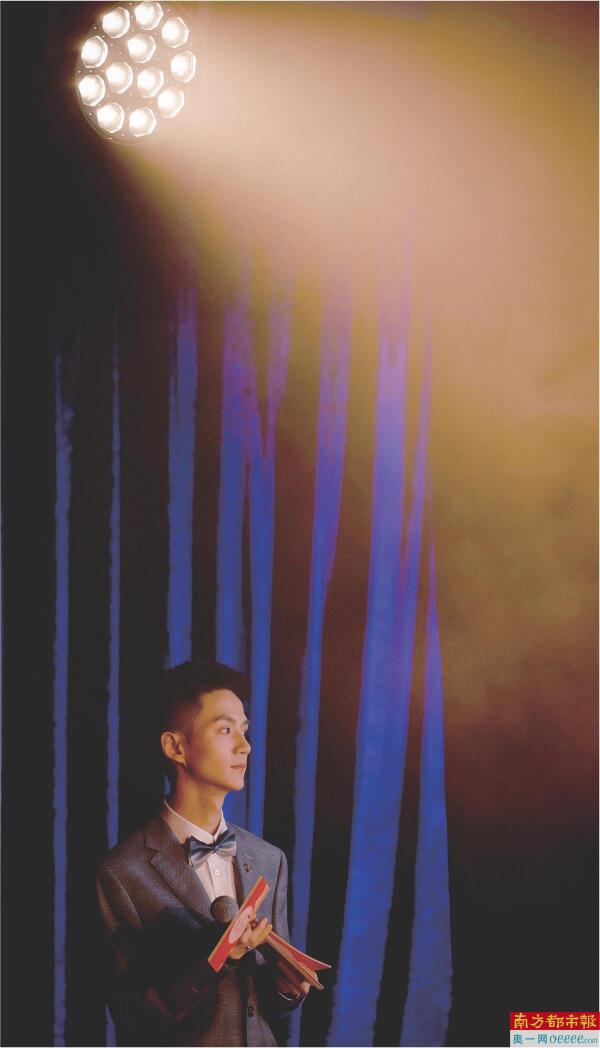

林经武主持“岭南新民谣”活动。

林经武在《和艺人做朋友》对话歌手武艺(左)。

扫码和艺人做朋友

朋友们常半开玩笑说挺羡慕我天天能见到明星,是他们唯一的娱乐圈人脉。但他们不知道的是,成为全媒体文娱记者的四年,我在出镜、策划、写稿、剪片等多种身份之间反复横跳,摸爬滚打、笑中带泪、乐在其中。

我跟大部分艺人的交集,其实就采访的那一个多小时。可能刚刚聊开,感觉才认识,转头就得说再见。每一次对话,我需要在短时间内不断地向他们的内心深处走去。每个人都拥有不同方面的多维自我,没有说明书,也看不到全貌。但我总想,能不能再靠近一点,多理解一分。

和艺人做朋友是种什么样的体验?这不仅是IP《和艺人做朋友》的Slogan,也是我成为文娱记者后,在无数个疲惫与兴奋交织的时刻,向自己发出的、最为真切的拷问。

IP打造

不拟尖锐“提纲” 只准备有分享欲“话题”

从在镜头前完成了近千场直播报道的出镜记者,到深耕文字、策划视频、挖掘人物故事的全媒体文娱记者,四年,我把自己磨练成了一支队伍。用在2023年获报社年度优秀员工奖评语来形容:十八般“武”艺样样“经”通。

工作以来,我的日常几乎被娱乐圈动态新闻填满,需要像雷达一样去扫描各个平台的文娱热搜榜:哪位顶流官宣恋情、哪部新片定档,快速写出一篇“好玩有趣”的文娱稿件。同时忙碌着岭南新民谣的打call,动画电影周、大湾区艺术节的视频统筹。

有朋友精准吐槽:我不像记者,倒更像“24小时随时在线的内娱打工人”。

今年初,南都鼓励部门推出个人IP,在部门领导支持下,我策划推出个人IP《和艺人做朋友》,希望通过一种全新的访谈方式,与艺人建立新的交集。

我的想法很纯粹,只用了三个问题便快速拆解了产品的形式:我报道了那么多关于艺人的“事”,但我真的认识那个“人”吗?如何才能突破传统访谈形式,让对话回归真实日常?都在谈深度报道,我能否打造一个轻松、愉悦的对话场域,以满足大家对内娱艺人立体形象的挖掘需求?

前期准备中,我很明确,我不要“采访”,要“聊天”;不拟尖锐“提纲”,只准备能引发分享欲的“话题”。形式上,采用沉浸式朋友视角,通过高浓度、强网感的轻综艺剪辑,释放艺人鲜活个性;内容上,追求短平快、梗点密、有温度,用真诚的互动撬动对话嘉宾,再现经典名场面。

意外之喜

和吴克群做“饭搭子” 被王祖蓝问“还在289吗”

IP想法刚落地,首期对话嘉宾就约到了“回忆杀”歌手吴克群,算是意外之喜。

今年5月,我和同事极限24小时出差河北廊坊探班吴克群。首期视频初衷是想以“饭搭子”形式破冰,我甚至还试图将“广式味道”带上飞机……在赶往拍摄的路上,看到当地有一家排了足足有十米长队伍的米糕店,我们立即决定:“就买它了!让吴克群尝尝!”

结果是,排队一个半小时差点让我们喜提“迟到”。

对话时,吴克群的真诚超出了我的预期,他“活人感”十足,非常接地气。现场金句频出,他说自己现在骑着小摩托就能找到内心的平静,也坦承“做自己很难,但终于学会了放松”。他还点醒了我:“‘饭搭子’只是形式,大家没吃几口的,关键是如何走进对方的内心。”

的确,我带去的“饭”吴克群只是简单吃了几口,但并不妨碍他走心与我畅谈。在对话的过程中,我已经明显感觉到:有吴克群打头阵,这个IP成了。吴克群和我坦承了他25年来艺人生涯的迷茫与清醒,直言“艺人就是普通人”。

也是吴克群,让我看到了在光环之下,一个剥离标签、真实的“人”。

与吴克群的对话并没有完全按照采访提纲进行,他毫无防备,全情投入。最终成片的效果自然、生动,综艺感和沉浸感十足。首期推出的反响远超我的预期,依托南都娱乐不同平台的强宣发矩阵与强话题运营,实现了破圈传播,单期成片与切条热度屡创新高,全平台视频和话题浏览量百万+,转评赞均破千。

写这篇稿子时,《和艺人做朋友》新一期对话王祖蓝李亚男刚推送不久。工作到现在我采访过近百位艺人,王祖蓝则让我印象最深。

对话刚开始,没承想李亚男竟然比王祖蓝还要搞笑,让我差点招架不住。王祖蓝随口问我:“你们现在还在289吗?现在也架起这么多机器走短视频赛道了?”短短一句寒暄,瞬间让我感受到“南都娱乐”作为国内娱乐第一刊多年来的沉淀与影响力。

与他们对话的这期视频剪辑完成后一稿过,这在内娱确实少见。

习以为常

网友清一色评论“鸡同鸭讲换主持”

当然,也有不是那么“顺利”的时候。

和农夫FAMA对话那次,原以为嘉宾和话题契合大湾区受众,效果应该会不错,结果评论区清一色:“为什么不讲粤语?”“鸡同鸭讲,换个主持啦”……同事和朋友接连截图发给我,让我“看看就好,千万不要往心里去”。

作为记者,我早已对评论区网友的留言是好是坏习以为常。我讲粤语确实不太标准,也提前和C君打过招呼,对于粤语“我识听唔识讲”。现在回想,如果当时硬着头皮用蹩脚粤语上阵,或许反而能碰撞出更有看点和戏剧性的节目效果吧?

还有李幸倪,她坦诚和我分享从“万年女银”到收获金奖的逆袭心路,自曝偶像包袱和与师兄谢霆锋合作的幕后压力;王赫野向我坦承出道四年给自己带来了名气和相对自由的权利,大方说“自己不是低调的人”;武艺和我玩起了“看图猜奥特曼”,幽默回应“拿蛋糕”等出圈梗,不忌讳谈“翻红”,探讨如何借综艺突破事业瓶颈期……现在回看这些对话,我才真正感受到,真诚还真是唯一的必杀技。

为什么是“和艺人做朋友”?我想,当我不再把自己当成一个只会“挖料”的娱乐记者,而是以“朋友闲聊”的方式真诚地去了解一个人时,采访对象也必然能给予正向的反馈。内容上,也才能兼具看点、热点与深度,触及人心。

破界尝试

策划娱评统筹活动 做南都娱乐的多面手

在《和艺人做朋友》IP里,我身兼主理人、邀约艺人、视频策划、后期剪辑、话题宣发等多重角色。整个IP的核心执行,仅由我和一位摄像同事俊毅共同完成。除此之外,我还要兼顾部门《高分贝》栏目的协同打造,推进嘉宾邀约、拍摄剪辑、海报制作、宣发等相关流程……

很长一段时间,我常常想:一天能不能有28个小时?

在信息爆炸的当下,文娱新闻的传播不能再是“一篇稿件打天下”。我所在的南都娱乐也在进行各种“破界”尝试:视频领域,策划《娱热点》栏目整合娱乐热点资讯,还将记者在发布会现场发回的视频策划《打卡星现场》栏目;评论方面,策划《文娱鲜声》栏目,以新鲜速递、热辣“娱”评,用专业独特的视角为读者解读文娱现象背后的多元内涵。

同时,作为一名人物和电影板块的跑线记者,我力争邀约顶流艺人进行封面专访,时刻发布最新电影动态,同时持续关注广东本土电影发展,撰写多篇深度专题报道。

我还在《岭南新民谣》《粤港澳大湾区动画电影周》项目、第五届粤港澳大湾区文化艺术节、“百剧千行”共创计划、第八届华语戏剧盛典、第28届香港国际影视展广东馆等活动中,负责统筹活动视频宣发……只要你看到我的朋友圈开始刷屏,你就一定能知道今天我们办了哪一场活动。

我用将近一年的时间,协同推进广东电影宣发阵地公众号《正點观影》的改版与标题优化,使流量重新回到“万”级起步;两年时间,连续主持了超30场的广东优秀电影观影推介会……

“在写了”“在剪了”“马上发”——已成我工作群聊天记录中的高频“三连”。

我们不仅是内容的创作者,更是内容的“运营者”:形式服务于内容,创新的形式能让好内容走得更远。

前段时间,收到媒体同行发来的信息:“你们的视频发得挺快的,我们想研究一下流程,提高一下。”

乐在其中

非新闻出身“笨鸟” 四年几经转型

我必须承认,我是幸运的,同时也自认是一只“笨鸟”。

从大学起我就和“娱乐”绑定,毕业后顺利成为南都出镜记者,再转型到文娱记者,一路走来,都在热爱的事情上前进着。

感谢命运给了我这份“乐在其中”的滋味。

回看刚入职时,凭着“新人记者”初生牛犊不怕虎的劲儿,在领导的支持下自主策划了南都第一档文娱直播栏目《开麦听你说》。那段时间感觉自己像打了鸡血,先后对话了黄子华、王子文、郑恺、苏妙玲、王紫璇等近二十位艺人。凭借20场直播、全网超400万的流量,也是那时,心里开始有了探索更多报道形式的种子,随后策划个人视频栏目《N星记》《娱你聊聊》,并开始尝试采写文字稿件。

用一句话概括:一份工,拿出了打三份工的劲头。

在真正踏入娱乐报道的核心领域后,我曾一度陷入困惑。南都有太多优秀的前辈,不是学新闻出身的我,在最开始的艺人采访中,有时我问出的问题、写出来的稿件,连自己都觉得浮于表面,得到的回答,也多是滴水不漏的“标准答案”;也曾在活动现场,因刚加入团队配合不够默契,导致一度陷入忙乱……

“笨鸟”信奉的真理是“先飞”。我选择了用最“笨”的方法让自己飞得更高——主动学习,持续进化,在每一次实践中反思与成长。

回看这四年,我的角色几经转换,从信息的“传递者”向内容的“策划者”和故事的“挖掘者”转变。这个过程中,我最大的成绩不是拥有某个流量10万+的作品,也不是采访到了多少个顶流艺人,而是建立起了一种“有经武在你放心”的珍贵信任。

我热爱这个行业的光鲜与热闹,也会继续我的探索,无论是在新的形式里,还是在更多元的文娱报道中。我这只“笨鸟”,还在寻找人生命题答案的路上,奋力振翅,渴望飞得更高、更远。

文/图:南都记者 林经武