广州危旧房原拆原建,“政府补一点、企业投一点、私人出一点”多渠道筹资

越秀区小石集项目下月将建成投用

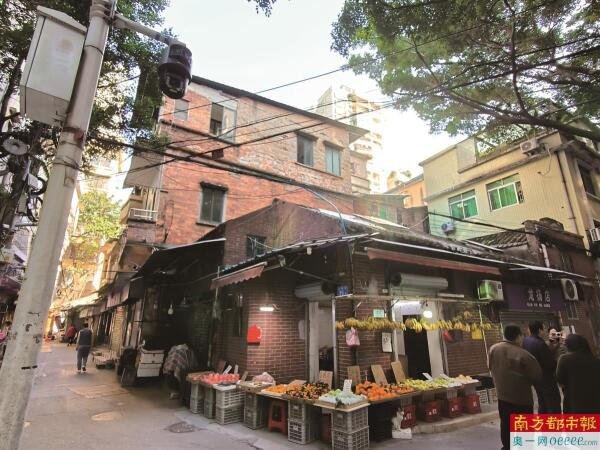

越秀区小石集原拆原建项目现场。

小石集项目改造前。

小石集项目改造效果图。

从去年7月《广州市城镇危旧房改造实施办法(试行)》公布以来,目前广州全市范围内已经出现了多个危旧房原拆原建改造试点,如花都区的集群街2号,番禺“白宫”容屿项目,越秀区小石集项目、共和村项目,荔湾区广船鹤园小区项目等。

从各区公布的资料看,目前全市共有首批多个危旧房改造试点,各项目的功能性质不一,既有住宅也有商业,还有部分居住和商业混合项目,改造的进度也有快有慢,最快的集群街2号已经建成入住,较慢的项目还在前期意见征询阶段。

作为中心城区较早成功落地的代表项目,越秀区小石集项目将在下个月迎来项目建成并投入使用,日前该项目所在地越秀区洪桥街进一步透露了项目前期协商及实施过程中的诸多细节和经验。仔细分析这些细节和经验不仅有利于理解小石集项目何以成功,也对未来全市其他项目的落地带来启发和借鉴。

自主改造

“政府补一点、企业投一点、私人出一点”

越秀区提供资料显示,小石集项目位于洪桥街道辖内洪桥街与小石街交界地带,项目涉及地块共19栋建筑,其中公房共14栋,面积1714.30㎡;私房共5栋,面积约293.31㎡。根据初步鉴定结果,14栋公房和3栋私房为C、D级危险房屋或砖混结构,另外2栋私房为B级危险住房。

该项目改造投资采取“政府补一点、企业投一点、私人出一点”的方式筹资,其中政府补助550万元,作为公房业主代表的越秀区属国企北秀实业公司计划出资1930万元,另外还有部分私房业主自行出资。

值得注意的是,洪桥街方面介绍,该项目涉及的5户私房业主并未全部参与改造,只有3户面积较小的私房业主(一户60㎡,一户16㎡,一户11㎡)同意参与改造,合计自行出资59万。而另外两户面积较大的私房业主最终没有参与本次原拆原建改造(一户80㎡,一户126㎡),因此19栋建筑只有17栋参与,剩余2栋私房并未参与原拆原建,只是采取了修缮改造处理。

洪桥街道城管办工作人员介绍,在前期跟5户私房业主沟通时,一开始部分业主存在认识误区导致协商很艰难。“有人一看到政府工作人员上门就以为是征地拆迁,习惯性开口要高额补偿,我们要反复解释不是政府征拆,而是业主自主改造原拆原建。”

最后经过街道工作人员耐心解释,以情感人、以理服人,特别是帮助部分房屋面积存在争议的私人业主查册确权,调整设计方案为其争取利益最大化,最终才获得3户私人业主同意加入原拆原建改造。

有业主误把原拆原建当政府拆迁要补偿

据南都记者了解,其他一些原拆原建项目前期进行业主意见征询中也经常碰到私人业主不理解什么是原拆原建,还是习惯性地把这种自主改造方式跟政府征地拆迁要补偿的旧模式进行比较甚至画上等号,这也导致许多业主一开始拒绝接受原拆原建改造。

比如,前期在越秀区共和村原拆原建改造意见征询过程中,一部分不愿意自主改造的居民就普遍抱有类似想法,认为原拆原建不仅没有拆迁补偿,还要自己出钱,特别是目睹了隔壁的杨箕村在政府拆迁改造模式下的巨大利益变化,更容易让这部分居民对原拆原建自主改造抱有不切实际的幻想从而形成阻力。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉告诉南都记者,很多老旧小区和危旧房屋都属于原来国企事业单位的房改房,业主多为企事业单位退休的老年人,很容易对政府产生“等要靠”的传统思维认知。而自主改造原拆原建最大的特点是意识到“自己的房子自己做主”,按照“谁受益、谁出资”原则,业主是资金来源的主体,政府的作用在于提供规划和政策扶持、解决公共配套,只有绝大多数业主树立了这种认知才能推动项目往前走。

筹资方式

20万-30万元是业主意愿投入的重要门槛

越秀区公布的最新资料显示,参与小石集改造项目的3名私房业主合计出资59万元,按照改造面积比例分摊下来,这3户私房业主出资额多的约40万(面积约60㎡),少的约10万(面积11㎡)。

另据洪桥街工作人员介绍,按照项目的建设成本,另外2户面积较大的私房业主(一户80㎡,一户126㎡)估算的出资额分别是70万和110万左右,因为投入金额较大,最后家庭内部意见不统一也是这两家没有参与改造的重要原因。

结合目前全市其他原拆原建改造项目的情况,20万-30万元是业主是否愿意投入改造的重要门槛,在这个门槛以内,许多退休的老人自己还是能负担得起,而一旦大幅超过这个门槛到了60万甚至100万,很多老人就很难单独拿出来,需要跟子女等其他家庭成员商量凑钱,这样就容易出现家庭内部意见不统一导致协商失败的情况。

而从成本上算,一般而言原拆原建的投入成本大致在每㎡4000元-5000元(少数改造标准更高的项目会到每㎡7000元左右),以一套面积在50-60㎡的老房子估算,业主投入也差不多就是在20万-30万元。另外,一些购买了老房子的年轻业主往往装修预算也在这个水平,因此最后综合的结果就是20万-30万成为私人业主意愿投入的重要门槛,落在门槛以内的项目往往沟通阻力较小,而超过这个门槛阻力就会明显增大。

已经完成改造的花都集群街2号也是这种情况。根据花都区政府公布的项目数据,集群街2号的改造标准是4600元/㎡,25户业主每户面积约为60㎡,最终每户实际投入资金为28万元左右,正好落在20万-30万的区间内,只有个别通过改造将面积从60㎡提高到70㎡的业主投入资金在35万元左右。

政府部门可提供不同的筹资方式供比选

除了业主意愿投入的门槛之外,其他原拆原建改造项目的经验也显示,政府部门在向私人业主沟通改造投入时,提供不同的筹资方式供比选也是一种较为有效的工作方式,这一点在花都另一个已经完成改造的原拆原建项目新华坊也有体现。

和集群街2号住宅项目的改造不同,花都新华坊原拆原建改造项目为商业性质,改造前这里的19套危旧房主要是用作商铺和仓储,其中7套为直管公房,12套为私人业主产权。

在和私人业主前期沟通的过程中,代表政府部门的花都区城投设计并提供直接出资和间接出资两种筹资方式供选择,间接出资的业主可以通过改造后的项目租金抵扣出资金额,最后12户私人业主中有10户选择间接出资,2户直接出资,通过灵活的方式成功解决了私人出资改造的难题。

综合上述不同项目的经验,政府部门在推动一些原拆原建改造项目时,如果能够设计一些利益平衡措施会更有利于推动进展。例如,通过一些政府改造补助或者争议产权面积上的让利,将业主私人投资金额尽量控制在20万-30万元的门槛之内,或者允许一些商业项目用未来的租金收入抵扣前期投资,这样可能会更有利于推动项目取得进展。

采写:南都记者 魏凯 受访者供图