2020,他们用爱填补黑白

平台简介

南都非虚构写作成长平台面向中小学生,聚合优秀师资,提供别具一格的写作主题,鼓励学生自由表达、自主写作。每周精选部分优秀作品刊登于报纸,并邀请名师名家点评作品。

点评老师

郭子健 广州六中语文教师,先后获市“教育e时代”名师、市骨干教师等称号。近三年在《语文月刊》《写作》等发表论文约两万字。曾指导学生获全国现场作文大赛特等奖、市写作联赛冠军、南都杯中小学生非虚构作文大赛二等奖。

2020,谐音“爱你爱你”。爱有多少种方式?南都非虚构写作成长平台“2020爱你爱你”征文继续奉上优秀作品。本期精选了三名中学生的文章,从他们的笔下,我们领略到亲子间相互包容体谅之爱,体会到祖孙隔代间深沉浓烈之爱。

2020爱之年 ◎作者:广东实验中学初二12班邓展明 ◎指导老师:楚云

走进家门,我重重地把门摔上,听着门发出的巨响在屋里回荡,我却说不出一个字来。母亲从厨房里探出头来,疑惑地望着我。我瞪着母亲,明显地感觉到胸口有一团喷薄欲出的火。我极力压制住它,但字眼已经不受控制地从我嘴角边滑了出来。

“你怎么又乱动我的课本!”我脑袋里早已一团乱,几乎失去控制能力,“弄得我又被老师批评了。你知道这多没面子吗?”

母亲一脸惊愕地望着我。“我只是帮你整理一下。”母亲的话语显得很平静。我早已没有心情听下去,转身就朝着卧室走去,用力地关上门。母亲在我身后叹了口气。

我坐在卧室里,几乎要哭出来,既为自己今天的遭遇,也为刚才的冲动。朦胧之中仿佛回到了昨夜:我慌乱地在书桌上的一堆书中翻找着,却怎么也找不到我想要的书。望着已经乱作一团的书桌,我急得不知所措。幸好母亲进来了,二话不说开始帮我收拾。我看见她手脚麻利地将各类书籍归位,摞成几沓。然后,她抓起了我用过的一些草稿纸,整理成一堆,用订书机帮我装订好;她将我一些不再需要的资料整齐地放在地上……很快,乱糟糟的书桌便整齐了。我在一旁看得震惊无比。“以后自己要学会整理,别再乱糟糟的。”母亲半开玩笑半严肃地对我说。我点点头,心中涌起一股暖流……

而现在呢?我却因为母亲的付出对母亲大发雷霆,伤害她。我内心十分愧疚,站起身想要出门给母亲道歉,却怎么也走不动,脑海中也想不到要对母亲怎么说。我再次崩溃地跌坐下来。在别人为我付出时,我却不理解,甚至予以伤害,这样的事屡见不鲜了。我抱怨父母的教导太过啰嗦,殊不知他们在为我的成长付出着;母亲做的饭菜要是不合我的口味,我会毫不留情地指出,却对母亲的辛苦毫无意识……在不断地接受爱却又不断指责爱的同时,我并不觉得温暖。我突然发现,这是因为我没有学会包容他人为我付出时的错误。付出,固然意味着为我好。然而,再完美的付出,也会存在一些错误。而面对这些错误时,我选择去抱怨。

2020年,我试着去学会理解他人的关爱,包容他人关爱时的错误。我试着对帮助我的人说一声真诚的“谢谢”,表达我的感谢之意。我试着接受一些我本不想发生的事情,将它们看得不那么耿耿于怀……

就在昨天,家里的电路坏了,母亲连忙打电话给电工。电工说,在赶来的路上遇到堵车,可能要晚一些。我本来想要抱怨,但是内心极力忍住。电工来到我们家,立刻手脚麻利地为我们维修电路。后来,家里的电果然好了。他又解释,自己的确想要来早,只不过遇上堵车,已经尽力了;还一个劲地道歉。那一次,我没有抱怨,而是真诚地感谢了他。

目送着他下楼,我突然感到,原来包容可以这样美好。包容,原来也是一种爱,可以改变许多,不仅影响他人,更重要的是,它在我的心中不断地根植下爱的种子,促使着我在接受他人的爱时,不要忘记给予。

2020,全新的一年,我想,我最先应该学会的,就是去爱,爱身边的人。用爱去填充一块块颜色,用爱去弥补一年前的一些黑白。

点评:好文章的标准是什么?我的答案比较主观:好文章能让人驻足。它可能契合读者熟悉的同理心,也可能激发读者陌生的好奇心。读完邓展明同学的作品,我被吸引了,它让我想起我的曾经,也让我预知了我孩子的未来,文章展示的正是许许多多的你、我、他必须面对的叛逆期的迷茫和反思。这种共鸣的产生,得益于作者真实、细致而深刻的心理描写,令读者强烈感受到心灵的律动和嬗变。另外,作者由己及人,将包容之心由母亲拓展到电工,从而将关爱变成博爱,这体现了一个心灵的成长,使文章更有深度。提出两点建议:(1)“2020”谐音“爱你爱你”,如果能在题目或者开头就出现,文章的统率性和吸引力将更加明显。(2)“我”与母亲的故事,应补充交代一个结尾,使叙述更完整。

“我不知道该说什么, 关于死亡还是爱情” ◎作者:华南师范大学附属中学高一6班孙可嘉 ◎指导老师:黎斌

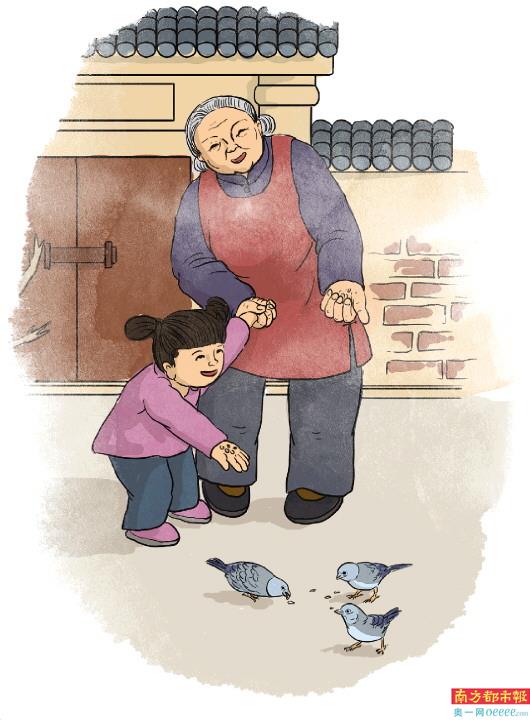

我最后一次回北京见到奶奶是在2018年初,尽管患有阿尔茨海默症的她已认不出我来,也因肾功能衰竭瘦得接近脱形,但搭在我手背上皱巴巴的手指仍旧是温柔的,讲起话来儿化音也是带笑的——和小时候领着我去喂麻雀的音调一样。那年我不过六七岁,被所有人叫着“小不点儿”,她穿着没有一点褶皱的枣红色背心,拉着我喂院子里的麻雀,又给我一件件地介绍家里的小摆设。其中有一只毛茸茸的大狗,我们飞回去奔丧的时候还趴在一样的地方,只不过因为没人打理显得乱糟糟的,原本雪白的绒毛落上一层灰了。

从最后一次见奶奶到她辞世,我时不时会听到爸爸接姑妈的电话,或者和妈妈简单地转述病情,有时吃着饭或是等红灯的间隙,他会告诉我奶奶病情如何。我在2000多公里之外听着一位老人一点点蜷缩凋落的过程,能做的不过是沉默。我看向别处,心里知道会有这一天到来。我无法理解时间竟然不像空间一样隔绝,小时候以为北京是我的世外桃源,有积雪伏在枯枝上像一幅版画,有小孩子在冰冻的河面上跳跃的笑声;有冰糖葫芦、山楂片,有和烧鹅不一样的烤鸭,还有始终围着我团团转的家人。然而,如今时间在那里流淌得如此之快,连奶奶的生命也一齐飞快地攥走了,我甚至感觉到被背叛的滋味。

我们的飞机第二天中午启程,但我一直到凌晨四点都无法入睡。关于奶奶的回忆在水面下浮动,低头可以看见水纹,听见她笑吟吟的声音,满是褶皱的手掌水波一般在我的背上轻抚……但我始终没有刻意地去回忆任何事情,爱和死在我面前温和地交缠在一起,我几乎无法分清了。

坐电梯,推门,紧紧地拥抱爷爷。把脸靠在他身上时发觉气味依旧熟悉。奶奶在医院去世,家里的摆设一如以往,除了原本她的卧房加了一张来不及收起的病床。某年她还清醒时,曾经牵着我在这房间里看桌上的一个相框。玻璃中间夹着三姐弟小时的黑白照片,奶奶指着左边问我,“猜猜这个是谁?”“我爸爸!”我立刻说,她便因为小儿子被认出来而眉开眼笑,拍着我肩膀说:“小家伙真聪明”。她的手挥动的幅度有些大,但落在我肩上却是轻轻的。我只往那房间看了一眼,生命无常的意味就沉沉地压下来。我环顾四周,发现家具老旧却站在原地,厨房里小米粥的香味慢慢散开,大人们关心地低声问候彼此,我心中涌起一种异样的敬畏,因为仅仅是一瞥——他们灰白的头发、胡子或是疲惫的神情,就知道生活也是不易。

知乎上有一个提问:死亡是一瞬间的事吗?我断断续续地看过下面的回答,结果和我想的一样,这是个注定没有准确答案的提问。然而,告别却注定是长久的吧。2019年12月27日上午,我们坐在餐桌旁,爷爷告诉妈妈,奶奶的骨灰会先寄存。

“他们会给你一张卡,没有卡是不能动的。”

“那很安全啊。”妈妈说,“要放多久呢?”

爷爷停了片刻,“海葬是一批一批的,要等到春天了。等到春天殡仪馆会打电话过来。”我的老家,也就是爷爷家和奶奶家,离得不远,都在海边。墙上挂着他们的结婚照,爷爷英俊、奶奶漂亮,我想像着他们遥远的遇见和爱情。

“圣诞节是一个幸运的日子,妈在天堂会很幸福。”妈妈说。

爷爷顿了一下,说:“我们是抗美援朝开始前结婚的。”爷爷是空军飞行员,参加过抗美援朝战争。“1950年6月25日,到2019年12月25日,正好69年6个月。”

我在眼泪突然流下之前别过头去,看见中午北方的阳光温暖地照进屋里,在白窗纱的空隙,天空是海一般的蓝色。

“到时候我打电话给你们,”爷爷说,“我们一起出海。不知道小不点要不要上学。”

“不管要不要上学都回来。”妈妈接话道。于是春天的海就在我眼前慢慢地展开,海天一色,一只白色的小船飘荡而过,我看见了漫长的跨越了大半世纪的爱情。在我越来越强烈地感觉爱无法跨越生死,死亡也许更多地要生者去承受的时候,听见爷爷温柔地谈起往事,感受冬日的阳光如同奶奶的手放在我的肩上,我突然意识到生死也许并不需要跨越。人会衰老,生命注定要消逝,但生活永远在爱里咬牙继续。

以前回北京,爷爷总会到首都机场接我们,奶奶听到汽车的声音,总会提前打开家门迎接我们。不记得从哪一次开始,爷爷老了,不能去接我们;奶奶病了,无法在家门口迎接我们。这次回程的时候,我们选择了大兴机场,顺路去看望刚刚生小孩的表姐。未满月的小孩子在他的人生起点上睡得香甜。天色将暗,崭新的候机室顶部美妙的弧线延伸到落地窗外,窗外变成深蓝色,飞机缓缓滑行起飞,如同在深海中浮出水面,升入天空。

点评:生离死别是一个非常沉重的话题,对一个涉世未深的少年来说,可能是一次沉痛的伤感,也可能是一次精神的洗礼。在孙可嘉同学的作品中,我能分明感受到这两种情感。在前半部分,着重抒发离世之痛,院子里的麻雀、毛茸茸的大狗、积雪枯枝、冰糖葫芦等,无不撩拨作者悲痛的心弦。在后半部分,着重思考死亡背后的内涵,在爷爷眼中是跨越生死的爱,在刚出世的小孩那里则是生死轮回的起点。提出两点建议:(1)题目用双引号表示引用,但文中没有交代它的出处。(2)文中前后部分即死亡与爱情的关联显单薄,可以更多挖掘在抗美援朝的背景下爷爷与奶奶的爱情故事,进而探讨个人与时代、生死与爱情的关系,如果能抓住这个点行文,那么本文将既有温度也更有深度。

花儿开了 ◎作者:北京理工大学附属中学东校区初一10班傅佳玥 ◎指导老师:滕琳

又是一个暖洋洋的中午,姥姥家的花不知道怎么样了。叶子还被修剪得整整齐齐吗?土还被铲得松松软软吗?装着肥料的桶还安安静静地摆着吗?

姥姥爱养花。在平静如水的日子里,照料花儿是她唯一的乐趣。我小时候去姥姥家的原因中,有很大一部分就是喜欢那些粉嫩嫩的花。姥姥说:“反正阳台空着也是空着,就种点儿花,挺好的。”

我看向娇嫩的一朵朵小花。粉橘色的活泼可爱,深粉色的妩媚动人,正红色的端庄优雅……“多好看啊!”我无数次感叹道。“好看是好看,但是我不喜欢,”姥姥也无数次答道,“每次花儿谢了的时候,我都觉得特别难受。这花啊,就跟人似的,老了,死了,就掉了。”说到这,她总是长叹一声。

是的,姥姥种花,不是喜欢花,是喜欢平实的绿叶。一辈子苦过来,可能已经不愿再有花儿凋零的那份忧伤了吧,当然,也不排除其他一些让人心酸的原因。听妈妈说,一次情人节,姥爷买了一大捧花给姥姥,姥姥气得发抖:“花这闲钱干什么?!我又不要!”

姥姥太苦了。家里重男轻女;中学时代在麦田里被大雹子砸得崩溃还咬紧牙关没有哭;大太阳底下排了一下午队花粮票买带鱼却恰巧遇上箱底的一拨;骑车回家却紧张得不会上路,推着自行车走了几里地……

“从那以后,我就什么都不怕了。”她给我讲这种故事的时候,结尾总要这么说。阳台上花的影子投在她苍老了的面庞上,我清楚地知道,她不可能什么都不怕,只不过是像把肥料藏在铁桶里一样,把悲伤和恐惧压在了心里。顺带一提,之所以把肥料封在铁桶里,是因为那些肥料是吃剩的鱼骨、瓜子一类的东西,味道实在有点难以描述。她就是不愿为养花这种“多余的事”花一分钱。她节俭惯了。

时间转回现在。某个周五,姥姥小心翼翼地给妈妈打了个电话:“这周一天气特别好,我养的花都不知道为什么,有点儿蔫儿了,我就想着给它们捡点儿树枝去……”姥姥小声地铺垫了很多话,我和妈妈冒着冷汗,聚精会神地听着。

终于,好几分钟之后,她才说到了最要命的:“……我在过马路的时候一着急,摔了一跤,结果爬不起来了。我想着:总不能挡人家道儿吧?就滚到路边去了……”她语气小心得像个做错事的孩子。

我心里一疼。突然听不下去了,一头扎回了自己的房间。大滴大滴的眼泪掉到手心里——这是双拿了姥姥三盆花的手。头两盆都因为疏忽养死了。一想到这儿,心里更加说不出的酸楚。我竟然有种冲出门外乘公交车直接回姥姥家的冲动,但仔细一想,不太现实。

听妈妈说,故事的发展是汽车司机丢下一句话:“您坐那儿歇会儿!”姥爷又气又担心,给姥姥下令周五之前不准给妈妈或舅舅打电话,以免影响他们工作。随后,我那80岁的姥爷带着姥姥去了医院。姥姥很乖,周五才打来电话,她说自己已经好多了。

花季早就过了,剩下的只有叶子,姥姥最喜欢的叶子。叶片是浓重的深绿,枝条是棕红的枝条。叶子厚厚的,圆滚滚,像极了姥姥矮小的身躯。

明年,花儿还会开,但姥姥只会越来越老。我多想种一盆最鲜艳、最芬芳、永不凋谢的花,送给姥姥,然后轻声说——“姥姥你看,花儿开了。”

点评:乍看题目《花儿开了》,我首先想到的是:希望、信心、生命等词,继续阅读才发现另有深意——“姥姥种花,不是喜欢花,是喜欢平实的绿叶。一辈子苦过来,可能已经不愿再有花儿凋零的那份忧伤了吧”,原来写花是为了突出绿叶,突出其象征的苦。从这个角度挖掘鲜花与绿叶的关系,合乎情理且有新意。后半部分,着重叙述姥姥拼命护花的故事,让人动容。比较遗憾的有两点:(1)对鲜花与绿叶的内涵及其关系的挖掘不够,对背后甜与苦、乐与悲的思考还不够深入。(2)对姥姥的苦挖掘不够,文章只用一个小段交代姥姥的苦,显得单薄,从而削弱了后面护花故事的感人力度。

征文启事

#非常寒假#

一场始料未及的新型冠状病毒感染的肺炎疫情,带来了一个史无前例的“非常寒假”。在这段超长宅家时光,我们体验了不一样的在家上学,体验了更多的陪伴和责任担当。让我们一起记录下这段非常时光!

征文对象:中小学生;

体裁:纪实(诗歌、文言文除外);

截稿时间:2020年3月10日;

投稿网址:http://h5.oeeee.com/zuowen/或扫码进南都非虚构写作成长平台

统筹/执行:南都记者 梁艳燕

- 下一篇:广告