“端居”的春节 在家常中寻找年味

潘启俊 中学语文高级教师,现任广州市第八十六中学高中部语文科组长。

这是个不寻常的春节。虽然不能远足,不能聚会,但人们依旧在家常中寻找到熟悉的年味。南都非虚构写作成长平台第九期征文“我的春节”又有一批优秀作品跟大家见面了。小作者们的春节体验,以传统的美食,传统的年例,还有一种回不去的乡愁,娓娓道来,年味在字里行间汩汩流出。

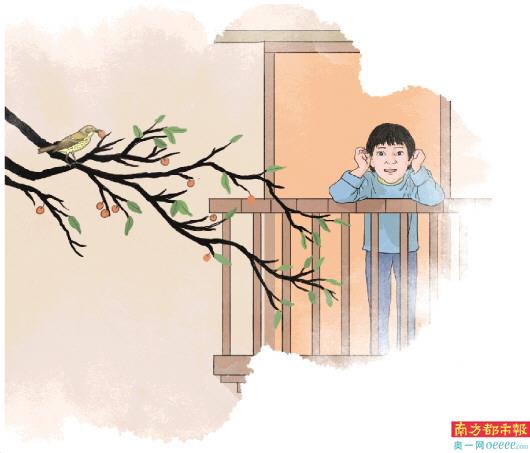

窗外那只鸟

◎作者:广州市第七中学九年级吴沂霖

◎指导老师:弓延红

今年春节不寻常。拿网上的一个段子来说就是,“这都要从一只蝙蝠开始说起”。

因为突如其来的疫情,大家都不得不自我隔离。每天不是作业本就是手机电脑,一坐就是一整天,实在是劳神伤身。

某天,我做着作业,听见外面几声鸟鸣,禁不住抬头望向窗外。广州的春天来临并没有什么特别的。由于这亚热带季风气候,窗外仍是“海棠依旧”。一只有点胖的、灰黄色的小鸟在树枝间蹦跳着,时不时低下头来啄一下果子。我小心地放下手中的书本奔向阳台,正当我准备过去时,它早已警觉地飞走了。我的心里不禁有些许失落。

翌日,又是下午的时候,它又飞来了。这次,我决定不打扰它。它停留的时间便更久了。几天过去了,我总是在下午看见那只鸟来啄食;它仿佛变成了我家的常客。

前不久我又有了一个新的发现:这鸟非但不怕我了,甚至带着一两只和它差不多颜色的鸟来享用美食,仿佛在告诉伙伴:“这里不仅可以享用美食,而且这家的主人不会驱赶我们呢!”当然,每次出去观望它们的时候,我都是蹑手蹑脚的,以免惊动它们。

尽管待在家里久了有些无聊,但是看着这些颜色明亮而又活泼的鸟们,心情却有种说不上来的愉悦。

几天后,母亲发现了这些鸟,说道:“要不要把它们赶走?不然它们都来啄食这些刚结的果子了。”我立马冲上去,喊道:“不要赶走,把它们留在这里吧!”毕竟,让人与大自然和谐相处,难道不好吗?想想,这瘟疫的开端,不也是野生动物吗?既然都是大自然的一分子,又何必把它们当成盘中餐呢?这既破坏了生态圈的平衡,也是害了我们自己。

千百年来,先人早已替我们选择好菜单。只要野生动物没有做出伤害人类的行为,那么我们自然是要与它们和谐相处。从某种角度上来说,我们都一样。在这个春节,尽管只能在家中“端居”,可是无论是从身边还是电视上,我却学会了与大自然和谐共生。

也许,不经意间与大自然打的这个交道,还有这位家中的“客人”,就是我这个无聊春节中的一笔亮色吧。

今天下午,又是一阵鸟鸣……

点评:这个春节,我们都只能端坐在家里,生活被限制,视野似乎也变得狭窄了。但只要稍加留意,你就会发现这样的寂静反倒给了我们观察生活、思考生活更好的契机。作者便抓住了这样一个契机,对自家窗外那只不请自来的鸟,用纯净的目光追随,用宽容的态度悦纳,最后收获对人与自然和谐共生的思考。作者从小处着眼,以小见大,较好地呈现了这次观察所得。略显不足的,一是把不赶走小鸟这件事的思考与人类吃野生动物的行为联系在一起,稍显生硬,有刻意拔高之嫌;二是作者的语言还不够简明流畅,需在文字表达上再下功夫。

虾丸中的年味

◎作者:广州市荔湾区真光中学初中部岭南湾畔校区初一一班黄恩桐

◎指导老师:龚丹丹

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,精美的窗花被一双稚嫩的小手贴上。“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”,毛笔字的铿锵有力是对春节的重视。五彩绚烂的烟火在天上绽放,把天空点亮,星星也一反往常纷纷出来绘画。绚烂之下,鞭炮声中,一桌桌年夜饭开始了。

潮汕,靠海。以花甲海虾为贝,以对传统手艺的坚持与热爱出了名。每年餐桌上最多的便是海鲜制品。在这个特殊的日子,无论是在外地打工的儿女,还是多年在外的老朋友,都会为了这一餐而匆匆赶回。

在研学活动结束过后,我乘坐了最快的一班飞机连夜回到了熟悉的巷子口,好似儿时奶奶给我梳头不过就在昨天。红墙青砖,保留了最古老的风味。一进屋子,叔叔伯伯、阿姨表姐全部到齐了。当我用这双稚嫩的手握住奶奶她那已经不再灵活的手时,我清楚地感受到了岁月在她身上留下的痕迹。我猛然间想起一句话:石头有裂痕,妈妈的手也有裂痕,万物皆有裂痕,因为那是光照进来的地方。每一个春节的到来和逝去其实也是岁月的痕迹。

离过年还有不到三天,更加忙碌了。早晨的天蒙蒙亮,我便和奶奶出门买小虾去了。一只只活蹦乱跳的小虾似乎也在为新年的到来而激动。到家后,虾必须马上处理,才能保留最原始的鲜甜。把虾用淡盐水浸泡几分钟,便可以开始着手处理了。不怕小虾刺,我和奶奶一人一把小刀,熟练地开虾线,去虾壳。去虾壳也是有诀窍的,要先用力地抓住虾尾,往上拧几下,趁虾还没有反应过来,赶紧一把拉出虾壳,拿一根牙签,看准位置,除去虾线,这样,才能保留虾最甜美的滋味。接着,奶奶用刀把虾肉剁碎。虾肉晶莹剔透,呈淡粉色。虾肉里的纤维肉眼可见。虾丸要炸两次,第一次,油温六七成,拿出一个勺子,把虾肉填满,用手一推,一个丸子便出来了。

热情似火的油包裹着粉嫩的虾肉,经过烹饪,虾肉似乎更加害羞,成了焦黄色,大概炸个三分钟就要捞起来了。第二次炸,炸出焦脆感。虾丸的边缘泛起淡淡的金黄色,如果追求更酥脆的口感,再炸久一点,就像给虾丸的边缘染上了一头栗色的头发。

一口下去,鲜虾的甜美经过油炸,口感更加丰富。虾肉里只加了一点点盐调味,吃的是原汁原味。炸一锅虾丸,整个屋子里都氤氲着香味。小孩子们总是缠着大人要吃,奶奶说,这要到过年才能吃。但是又偷偷把我带到天台上,拜完神第一个先给我尝尝。

当然,年味的餐桌上还有更多数不尽的美食,对了,在大年初一的那天早上,还要喝上一碗红糖糯米粥。怪不得大家皆说:过年回家,体重增加。

鸭肉丸子也十分具有特色。卤一只鸭子要一个小时起步。先从自己家里的农场抓几只养得滋润的鸭子。爷爷和叔叔们帮忙杀鸭。洗干净的鸭子要先处理鸭毛。一根一根拔,处理干净内脏,等处理好站起来腰酸腿麻。卤鸭子,要用十几种香料与自家酿的酱油来卤。把火一开,材料一放,鸭子一丢,就可以等待时间的烹饪了。大火之后转小火,把酱汁熬出来,才是灵魂之处。卤好的鸭子趁热去骨,剁碎鸭肉,和虾丸一样下油锅炸。炸出来的鸭丸呈现焦糖色,边缘微微卷起,油炸时的滋啦滋啦的声音也象征的年的热闹。

其实,这桌年饭背后代表的是团圆。每个人一年的努力都不过是为了能够回到儿时嬉戏笑语的地方,在那里,你可以放下身心疲倦,放下背书暂时的头疼,绽放你的笑容,和伙伴嬉戏,牵着老人那双经历了岁月爱抚的手,和他们一起再一次走过那条小路,又笑语儿时往事。岁月流逝,时光匆匆,一去不复返的童年埋在心中。收拾好行囊,再次踏上出发的行程。我们奋力奔跑,只是为了不留下遗憾。

点评:这是一篇让人垂涎的文章,作者对年夜饭一道道美食的制作过程描述细致生动,仿佛色香味就在我们身边,让人有身临其境之感,可见作者对美食热爱之甚,对生活体验之深。借年夜饭,作者表达的是对团圆的期盼,对过往美好时光的怀念和对当下的珍惜。遗憾的是作者可能太熟悉太热爱美食了,把绝大部分笔墨都给了美食,而忽视了对美食的制作者——人的描述,无论是奶奶、爷爷还是叔叔,都被美食大大地抢了风头,而其实,他们是可以给文章增加情感厚度和温度的。让我们期盼和怀念的,最终还是那些人啊!

院子里的年味儿

◎作者:广东省广州市增城应元学校初一七班陈子欣

◎指导老师:李宇楠

春节,一直是我记忆中最美好深刻的一部分。每到除夕,一家人总会穿过大街小巷,去走亲访友;或是好好坐下来,一起吃年夜饭,看看春晚,聊聊天,很是热闹。我本以为今年的春节也是如此,未料即使在除夕的早晨,街道上、巷子里,也只有零零稀稀的人影,冷冷清清——少了孩子们的嬉戏声,少了大人们的笑谈声,也少了些年味儿。

我幻想着自己此时此刻正在集市里挑选对联,眼馋着亮晶晶的糖果;与家人一起给亲朋好友拜年;和小朋友们嬉戏,穿大街,走巷子,放花灯……就这样,我沉浸在脑海中浓浓的年味儿里,甚至连年夜饭也顾不上。吃完年夜饭,长辈们都去了院子里,我趴在窗前,静静地看着。

院子里,他们早已将木柴堆在一起。奶奶将一根生了火的木棍扔进木柴堆,瞬间木柴燃烧起来,火光点亮了整个天空,黑夜顿时有了光芒,不再是一块灰暗的幕布。门前的老屋亮堂了起来,砖也由褐色变成了火红色,仿佛整个院子都变成了火红色,人们脸上都是火红火红的,挂着节日喜庆的笑容。这时,妈妈看见窗户里的我,招呼着我下楼,我有点好奇,又有点兴奋,生一团火究竟是要做什么呢?或许,是要在院子里过除夕?我终于觉得,开始有年的味道了。

风吹得很缓,但依然拂起了地上的落叶。夜空好像有点发蓝,似那空灵的普蓝色宝石,又似那深邃的黑蓝色眼睛。火苗一蹿一蹿的,仿佛要溜到天上去。爷爷走到火堆后面,先起一阵小跑,然后跳过火堆。火苗好像被这突然的一跳失了色,烧得没有之前那么旺了。这时,我的脸上也泛起了晕红。原来这就是“年味儿”浓浓的春节习俗——跳火篝,这一跳寓意着在新的一年里,红红火火,蒸蒸日上。每个人都希望新的一年能够红火起来。当我跳过火篝的那一瞬间,我感受到,即使不走亲访友,不走街串巷,不嬉戏笑谈,街上冷冷清清,就这样待在家中院子里,也能有过年的气氛。

院子里的火篝还在舞动,老屋门上的对联被火光映得鲜红鲜红,而我们在屋檐下,等待着一场精彩的“表演”。随着天空传来欢快的噼啪声,一个个烟花从平地齐奔向空中,从空中飞舞到各处,绚丽多彩,仿佛点亮了整个世界。我的眼里,倒映着多姿多彩的烟花;我的心里,充盈着浓浓的年味儿。夜空下的我明白,黑暗笼罩只是暂时的,遇上再大的困难,春节也能过得有滋有味,该有的年味儿并不会落下。我看着一个个烟花消散,心中是复杂多味的——黑暗过后,总会有光明;无奈过后,总会有希望;疫情,也早晚得结束。

院子里,对联闪着红光,火苗依旧一蹿一蹿,天空中的烟花多彩而美丽。在这充满着古朴气息的小院过除夕夜,即使没有平日热闹,也有满满的年味儿;即使在这非常时期,我们也能把春节过的有滋有味。对着烟花,我许下了一个愿望:愿疫情早点结束,愿年味儿永远传承。

点评:“院子里的年味儿”,文章从题目就开始设置了一点悬念,引人遐想。在开始部分,作者也善用铺陈,一点点把院子里的年味儿散发出来,最后谜底揭晓,情感衍生。行文的思路清晰,结构严谨。但读完后总感觉还意犹未尽,哪里还不够“爽”。回头再品,发现是对院子里年味儿的描写不够充分,尤其是那个最具特色的“跳火篝”,缺少对这个活动更多角度的描述和对参与的人更细致生动的描绘,这里是最能表现在这个特殊的春节家里仍能保有独特年味儿的地方啊。

我重新认识了这种习俗

◎作者:广州市第七中学初三八班谭芊雨

◎指导老师:弓延红

以前回武汉过年的时候,街上都会扬着被凛冽的寒风吹起的红色。爸爸妈妈拉着缩在厚厚的羽绒服里的我去各个亲戚家拜年,去归元寺烧香祈福。

那时候,我尚还喜欢凑热闹,却不爱跟着大人去归元寺。过年时,武汉人都会去归元寺上香,熙熙攘攘的;我就夹在涌动的人流里,晕晕乎乎的。武汉人嗓子大,喊起来十分响,我皱着眉向佛像拜几拜,顺着人流在寺里“流”一圈,甩着脑袋,想要把那些武汉腔的噪音甩出耳朵。

我觉得很奇怪,这并无特色还有些缺点的习俗,为何要保留至今呢——我的认识,这不过是一种毫不变更的传承。

不过今年连回去的机会都没有了。疫情暴发,武汉封城。我看着屏幕上一条条消息,心里不是滋味。跟着爸爸去买花,我沉默地走在后面。

看到一盆好看的花,我本想叫住爸爸,可熟悉的那一句武汉话却是如鲠在喉,怕被他人听见。我又低下头继续走。

又想起往日过年归元寺的人声鼎沸,我似乎也能看到如今的门可罗雀;想起那时的热闹非凡,我似乎也能看到如今的冷冷清清……我突然想起那时在武汉,我沿街走着,穿过西大街的一个个小店,一直到归元寺。寺里烟雾缭绕,我看到氤氲中参拜的人们,脸上都洋溢着幸福的笑容——我竟开始想念那时在归元寺逛庙会的日子里。明明是那么的嘈杂,明明是那么的拥挤,明明是那么的令人耳晕目眩,明明是那么的……

我拿起手机,在头条上看到了归元寺的图片,冷清,但香火仍未断。图片下面还有武汉网友的评论:“真怀念之前过年的归元寺”“明年不管怎么样都要回去逛归元寺的庙会”……我大概是重新认识了这种习俗。虽然我还是不喜那嘈杂的环境,但是我的确是错了——这并不是死板的一成不变,而是用一种最古老、已经刻在人们心中的方式,去表达自己对家乡对亲人对未来最美好最虔诚的祝愿。而这祝愿,变成了沿袭千年的习俗,流传至今。不管境况怎样,这些千千万万的祝愿,都不会断绝。

我轻轻叫住爸爸,是熟悉的武汉腔:“爸爸,刚才那盆花挺好看的。”

点评:作者巧妙地运用对比的手法,营造出一篇很有“氛围”的文章。读完我们会被归元寺热闹时鼎沸的人声和氤氲的香烟笼罩,也会对其眼下门可罗雀的冷清感到悲凉,还会被那最初如鲠在喉最后勇敢说出的武汉话打动,当然,最厚重的还是文中承载的对疫区人民的牵挂和对传统习俗的重新认知。稍有不足的是,拿起手机便在头条上看到归元寺的图片,这个情节太凑巧了,削弱了真实度。

宅家春节幸有小妹

◎作者:广州市增城区应元学校初一七班李智轩

◎指导老师:李宇楠

2020年春节,受疫情影响,大家只能憋在家。原本我在家也闷得慌,但我的妹妹却让全家度过了一个快乐的春节。

我妹妹今年一岁,是爷爷奶奶的心头肉,爸爸妈妈的掌中宝。只要妹妹醒着,全家没有一个不开心,围着妹妹转;只要妹妹一睡,好了,我看书,妈妈追剧,爸爸看手机,爷爷奶奶啃瓜子剥橘子。

不是我吹牛,我妹妹十分有灵性,小小年纪,好像听得懂我们说话似的。比如团圆饭那天,我们举杯同庆,妹妹突然在宝宝凳上伸手指我的杯子,“咿咿呀呀”地叫起来。奶奶笑得杯子都摇了起来:“哈哈,这小家伙也要喝果汁啊。”妹妹听这么一说,更欢了,大声地叫“呀啊啊——”我们忍不住都笑了。

这时,烟花应景地在天空绽开了笑脸,鞭炮也卖力地鼓掌,甚至门神的眼睛都瞪大了,世上仿佛没有什么东西是不快活的了。我的妹妹还很喜欢边爬边“说话”。在春节期间,她红毛帽、红棉衣、红裤子、红虎头鞋,就如一个小太阳般到处转,见人就笑,还常“乌鲁乌鲁”地自言自语。妈妈问她:“红鞋鞋在哪里啊?”妹妹立刻像一个转盘一样翻个身,躺着,胖胖的脚抬起来,用手去摸鞋,接着又叽里呱啦地嘟囔起来,把我们弄笑了。

仿佛不是我们跟她玩,而是她逗我们笑。整个春晚,爷爷奶奶几乎没看节目,光看她了。妹妹的标志动作就是鼓掌。当她笑得合不拢嘴时,妈妈就说:“开心吗?开心就鼓掌。”妹妹就举着两只小手,笨拙地拍起来,边拍边“嘿嘻嘿嘻”地朝我们笑,大家都情不自禁笑了起来。

这个春节,有可爱的妹妹在,我们家过得很快乐。但在湖北武汉,许多人为打赢这场战役,或是无暇回家吃团圆饭,或是不幸感染,还有的眼睁睁看着亲人离开……我感到自己的春节与他们的春节比起来,真是万般幸福。我们要感恩当下拥有的一切,我们此时的安定,是多少人牺牲了春节的温暖幸福才换来的啊!希望在前线奋战的人们早日胜利,也能回家享受天伦之乐。

点评:文章正面描写妹妹可爱的文字很多,细致生动,让人心生怜爱。但最打动我的倒是第二段的侧面描写——当妹妹睡着后全家人的表现,全是白描,却特别有画面感,特别写实,充分表现了妹妹在家中的重要地位和作用。所以,用真情写真事,哪怕结构还不那么严谨,语言也还有那么一些问题,但文章自然会有一股亲切动人的力量。

平台简介

南都非虚构写作成长平台面向中小学生,聚合优秀师资,提供别具一格的写作主题,鼓励学生自由表达、自主写作。每周精选部分优秀作品刊登于报纸,并邀请名师名家点评作品。

征文启事

#挫折中的成长#

生活需要波澜才会壮阔,生命经历挫折方显本色。写下一次在挫折中的成长经历吧,让我们一起微笑着迎接这春暖花开!

征文对象:中小学生

体裁:

纪实(诗歌、文言文除外)

截稿时间:2020年4月10日

投稿网址:http://h5.oeeee.com/zuowen/

或扫码进南都非虚构写作成长平台

点评老师

潘启俊 中学语文高级教师,现任广州市第八十六中学高中部语文科组长。

统筹:南都记者 梁艳燕

执行:南都记者 叶斯茗