爷爷与父亲的拧巴与亲密

□ 文/陈卫民(湖南长沙)

跟父亲给爷爷扫墓,烧完纸钱,做完祷告,父亲竟然眼眶红了。

跟爷爷拧巴了一辈子的父亲,怎么会潸然泪下?

父亲总嫌爷爷口多舌多,管得太宽,爷爷看父亲也有点“哀其不幸,怒其不争”。

这话怎么说起?那时候上大学论推荐,论出身论文化,父亲都不差。公社干部就住在我家,按理说,父亲有很大机会。可是,父亲因为一次上学途中爬拖拉机,被人举报,影响不好,推荐资格就这样稀里糊涂被取消了。

“是这样的八字,当农民的命。”爷爷在“哼”的一声冷笑后,又这样自我安慰。

对爷爷的冷笑,父亲不以为然,所以一言不合就吵吵起来。母亲一把拉回父亲:“他讲他的,你回什么嘴?”然后背着门一声轻叹:“老人家嘴巴也真是多……”

母亲说,爷爷走后,没有人唠叨,耳根清净了,反而不习惯了。

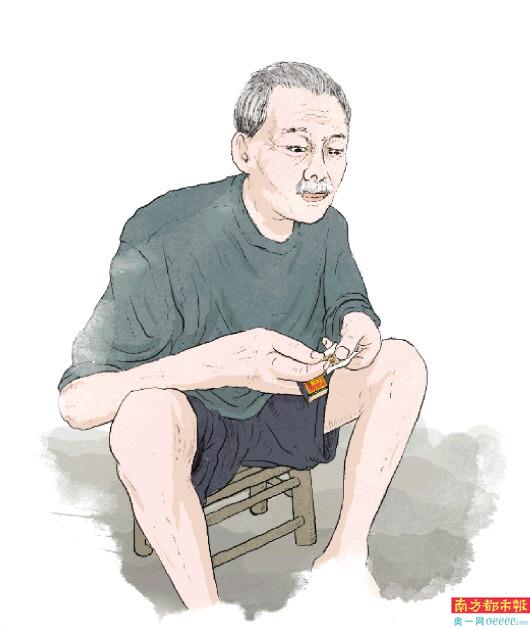

爷爷在冷笑时,手里拿着毛烟(自己卷的烟)。烟叶是自己晒的,撕掉经络,留下绵软的烟叶,卷整齐,切成细丝,一张纸卷成喇叭状,口水一蘸,嗤啦一声,点着火柴,火柴快燃到焦黄色的食指中指,爷爷也不怕疼。毛烟点燃,火往上蹿,深吸一口,咳嗽几声,吐一口痰,用脚来回蹭掉。

吧嗒吧嗒,烟雾缭绕,就像神龛上的香烟袅袅。

烟味呛人,但我们捂着鼻子,也要听完爷爷讲的故事。

爷爷是民国四年(1915年)生人。“民国二十年,我十六岁,跟人到桂林卖红纸。挑120斤红纸,一天要行100里。”

“六零年过苦日子,天天呷穇子粑粑,几天不上茅厕,用棍棍来捅,用手来抠。”

“六二年,你大爷(伯父)在西藏当兵,把东西全部寄回来,准备上火线。你奶奶一听说崽要打仗,眼睛都哭肿了。”

……

爷爷习惯了民国纪年。时代的风云变幻,家族的荣辱兴衰,随着爷爷吐出的烟,随风消散。

当然,爷爷讲得最多的,还是这类故事:有个重庭先生,读过增广书,写得一手好字,一手好文章!到宝庆府开么子文研会,他一开口,别个都不敢作声!他还说,隔壁的株木山有个老满,不管上茅厕还是看牛,到哪里都拿着书,他娘把书扔掉尿坑里,他还是捡起来读。后来到部队,书读得好,爬得快,40多岁就到师级干部了!

“你看你爷爷,就是呷了没读书的亏。所以,你们要不要发狠读书啊!书读到肚子里,偷不走,抢不到。”

“万般皆下品,惟有读书高。你们知不知道?”说这话时,爷爷会用“知不知道”这类比较文绉绉的词汇,平时他说“晓不晓得”。

父亲跟爷爷唯一亲密的时光,就是给爷爷剃头的时候。爷爷斜躺在父亲腿上,父亲给他刮光头,掏耳朵,刮胡子,爷爷一脸惬意。

现在,父亲仔细割掉爷爷坟头上的杂草,动作轻柔,就像拿着剃头刀给爷爷刮胡子。

只是,父亲再也不能给爷爷刮胡子了。

听父亲说,爷爷临走前一天,头脑还清醒得很。他指了床垫下面,原来儿孙给的钱,他都放在那,分文未动。他说,这些给孩子们用得着。

根据父亲的描述,爷爷临走前说,拿根烟来。父亲递上烟,正准备点火,突然间爷爷喉咙嘶嘶作响,手缓缓垂下,眼慢慢闭上。

无数次在脑海里想象爷爷临走时的场景,我愧疚得不能自拔。

“祖宗老子管事啊。”母亲说了这件事:那次你父亲上房捡瓦,不小心摔下来,当时没气了,送到医院急救,竟然捡回一条命。

我跟母亲说了这个怪梦:我移植术后,在ICU呆了几天,经过深度麻醉后的大脑如一张白纸,梦见几只青面獠牙的东西来拉扯我,突然听到爷爷的一声断喝:“莫来扯我的孙子!”我惊醒,张目四顾。旁边的医生如释重负:“你终于醒了!”

我那时坚信,爷爷在另外的时空护佑着我们。我也相信,若干年后,我们会在另外的时空相遇。就像小时候在夏夜里,吹着凉风,摇着蒲扇,看着星子,父亲给爷爷点烟,我给爷爷背脚。

十五年了,爷爷,您在那边还好吗?脚还发烫吗?现在新屋落成,儿孙满堂,一派兴旺。这是您的功劳——您是树兜,我们都是您的枝叶!给您点上烟,摆上酒,切好肉,您就好好享用吧!

- 上一篇:母亲的脾气:85岁依旧暴怒我却时常怀念

- 下一篇:唱过戏打过仗,做过生意种过地