快时代里的慢坚守

五月的麦地·致敬劳动者

快节奏的时代,匠人越来越弥足珍贵。他们也许是小区门口灰扑扑的磨刀匠,也许是苦心经营家乡菜的餐馆老板,也许是精心打磨每一个文字的诗人……他们的职业各不相同,但一颗匠心,总让人起敬。南都语闻从“五月的麦地·致敬劳动者”征文活动中精选了三篇文章,一起来感受作者笔下的匠人的故事。

靠两个脚趾码字的脑瘫诗人 文/李荣(山东)

他1978年出生于鲁北农村,患有先天性脑瘫,不能站立行走,语言表达也有障碍,双手不能支配,只有右脚的两个脚趾可以活动。他从没有进过学校,靠一本《新华字典》学会了认字、读书、写作。迄今为止,他出版了共计37万字的两本诗集《左岸之贝》和《梦里百花盛开》。他是我的朋友范东明,一位诗人,笔名山东左岸。

我和东明的真正“交往”,是在2015年。那年冬天,他要出本诗集,让我帮他写个序。收到东明即将出版的诗集,整整三天,我闭门不出,专心读他的文字,为之震撼和感动。

1978年出生于山东省东营市史口镇农村的东明是一个脑瘫患者,从未入过校门,从13岁开始,他靠一本《新华字典》自学完小学到大学的全部文史课程,阅读了大量中外文学经典。他的手不方便写字,便用脚学会了写字、画画、操作电脑……他曾在几个网络诗歌论坛做过版主,他每天几乎足不出户,但是他的思想却自由驰骋,信马由缰,创作出了大量的诗歌及小说。

我好奇他到底是怎样的一个人。从前知道《假如给我三天光明》的海伦·凯勒,难道我身边竟然也有这样一位作家?

怀着好奇,我走进东明的文字中,读完之后不由感慨:在乱象纷呈的诗坛,东明是个纯净的诗人。

他的诗不刻意深邃,却自然清新,整部诗集四个篇章中贝壳篇是最主要的篇章,由一些精炼的短句组成,犹如贝海遗珠、诗意盎然:

我感到

夜晚的动脉

在春的血管里

加快了。诗句和鸡鸣

同时站立

煤堆上的雪

还没有溶化

像一架白色钢琴

靠在墙角

学会了用眼睛走路

我看到了

别样的风景

一些发光的人

照亮了黑暗的世界

却没有照亮

自己的内心

只有点燃骨头的人

才能照亮

尘世的黑暗

记得泰戈尔在《飞鸟集》中有这样的诗句:“如果黑暗中你看不清方向/就请拆下你的肋骨/点亮作火把/照亮你前行的路……”东明的短诗,无疑受泰戈尔影响至深,但是他的诗句更多了些对苦难的感受,对疼痛的理解:

时光敲击着一枚铁钉

准备悬挂

自己的遗像

临近岁末,厚厚的日历

只剩薄薄的几页

每天随手撕掉的

是我们有限的生命

我必须远离人群

做一个孤单的拾荒者

只有这样,我才能捡到

泥土中的星辰

这样的诗句,真的让我惊艳。东明是一个在泥土中拾捡星辰的人,与生俱来的苦难没有让他沉沦,在诗歌的殿堂,他是一个最虔诚的圣徒,他怀着对文字的敬畏写作,用最纯净的文字抒发他的所感、所思。

东明的家是普通的农家小院,他自己的房间只有四平米左右。行动不便的身体,狭窄逼仄的空间,都无法阻挡他在思想的世界里遨游。东明说他每天的时间就是这样被安排满的:读书、听广播、写作。2005年他央求父母给他买了台电脑,自学五笔打字,然后通过网络,他看到了更广阔的世界。

2015年3月,东明的第一本诗集《左岸之贝》出版了,诗集出版后,我和他有过几次交流。他在网上和我交流时打字很快,如果不知道他身体状况的人,绝对想不到他是靠右脚的两个脚趾打字。

还记得我第一次见到东明时,我们交换彼此的诗集,他说话很吃力,有些含糊不清,但听久了,也能听懂他表达的意思。东明告诉我:因为有一年电脑出了故障,他遗失了许多的文稿,包括几十万字的小说和数百首诗。他此后整整一年没有写一个字。《左岸之贝》这本诗集,是他后来把曾经发表在诗歌论坛、报刊、广播等媒体上的文字,一首首找回的。东明曾经录过几十盒广播节目的磁带,后来就是从这么多盒已经磨损失真的录音中,一遍遍地听,找回一些当年自己呕心沥血的作品。

东明的诗是动人的,他对文字的内化,犹如反刍般地对内心体验的锻打。他诗歌没有繁复的意象、晦涩的词句,他默默书写着身边的事物:“村庄,在炊烟里沉浮 村庄,在四季里存亡”“看这片青色的麦地 孕育着金黄的诗句”……田野、春天、麦苗、村庄、炊烟、蝴蝶、向日葵,简单干净如同孩子的蜡笔画,清新中流露着生活真实的底色,欢笑中有泪水默然滴落。他坦然接受宿命的安排,不抱怨不挣扎,在文学中找到灵魂的栖居地,内心流淌着纯澈的甘泉。

2019年东明的第二本诗集《梦里百花盛开》出版。诗集的第二章《百花盛开》里,东明写了105种花。我在阅读的时候经常被他芬芳的诗句触动,但是东明告诉我,因为行动不便,他只见过二三十种花,很多花他从来没有见过。我问那你是怎么写出来的?他说他会从网上搜这些花的图片、视频,默默地感受它们的美丽,欣赏它们绽放的表达,有了感觉就赶紧用笔捕捉记录下来,渐渐就写了一百多种花。

我听了心中久久不能平静,我想我们在日常生活中遇见过多少花朵?却又忽略过多少美丽?我们的习以为常司空见惯的不在意,在东明的眼中,却是一朵又一朵的美好,一朵又一朵的芬芳。他用一首又一首的诗歌记录下他感知这个世界展露出的细微颤动。我在东明的诗歌中读到他这种对生命如此丰沛的热爱,这是他内心乐观阳光的根源,是他诗意绽放的心泉,也是他的诗歌打动人心的原因吧。

2019年10月5日,东明和一位志同道合的女孩喜结连理。女孩叫玲玲,也是一位残疾人,但生活能够自理,婚后对东明的照顾也无微不至。他们三年前于当地义工组织的帮扶残疾人活动中相识,后来经常在网上交流,渐渐彼此欣赏,互生爱慕。我应邀参加他们的婚礼,当主持人问新娘此时的感受时,新娘说:“今生最幸福的事,就是能够嫁给我的偶像。”一句话,让现场众人泪目。

“天空没有翅膀的痕迹,但鸟儿已经飞过”,谁说只有身生羽翼才能搏击长空?心中燃着梦想的人,便犹如每一片羽毛都闪耀着自由光辉的鸟儿,天高云阔,展翅飞翔。

开湘菜馆的玲子:向日葵脸上有用不完的笑容 文/郑德宏(广州增城)

开湘菜馆的玲子人缘极好。她的相貌“可爱”得让你无法拒绝,一个80后姑娘,个子不高,一米五八左右,身体像个圆筒,胖乎乎的。重点在她的脸蛋,圆圆的,精致而光滑,一双大眼睛似乎永远眯成一条缝,缝上面堆积着用不完的笑容。“今天子,你恰么子菜唦?”迎接你的是乡音夹着的普通话,让你瞬间从她身上闻到家乡的味道。一张向日葵的脸,真正应了那句老话“相能生财”。

话说广州东部有一座小城,叫增城。增城有一条巷子,叫五斗街。顾名思义,五斗,指小,方寸间;街,指繁华,流光溢彩。五斗街,横直不够一里,但这里却是一个街的“江湖”,餐饮、酒吧、歌厅、商行、银行、单位等等盘踞,各种营生风生水起。我要介绍的就是这里一家“著名”湘菜馆的老板娘:玲子。

玲子与我是同乡,湖南华容人。她是什么时候来增城开湘菜馆的,我不清楚,我只知道,2006年夏天的某一日,一位哥们请我吃饭时,玲子的湘菜馆就开在那里了。也就是从那一顿饭开始,我认识了玲子和她的湘菜馆,至今十五年了,其间有人走了有人散了,而我和玲子都还坚守在增城。

玲子的湘菜馆能挺到今天,算是一个奇迹。除了她的人缘极好外,主要原因还在于味道:家乡的味道,家乡的好味道。好味道源于两点。其一,食材。玲子湘菜馆的食材都是她爸妈从家乡农户手里进货,然后快递过来的,有时候,也用顺风车打过来。野芹、芦笋、雷蒿、豌豆、黄花、野鳝、泥鳅……这些新鲜的食材晚上发出,到第二天就到货了。吃货们晚餐便可享受到上好美味,不喝上两杯是对不住美好人生的。其二,烧菜。菜香不香,一个“烧”字了得!烧菜得好厨师。玲子湘菜馆的主厨姓耿,大家都叫他耿师傅。耿师傅也是我同乡,他烧的青菜色泽鲜艳,嫩而爽口,他烧的扣肉油光滑量,肥而脆舌。他有一绝活:“天外飞仙”。我曾进入厨房目睹这一蔚为壮观的场景,但见耿师傅右手握锅柄,魔术师一般朝上一扬,一团火焰便在离锅一尺的空中升起,左手将一把青菜朝锅底一扔,火焰在空中停留两秒后自动消失,只留下锅底嗞嗞嗞的声音。耿师傅和玲子一样,他油腻腻的脸上永远堆着笑。耿师傅不是别人,正是玲子的老公。

玲子开的湘菜馆是家族式抱团。他哥哥和弟弟入股参与其中,许多兄弟姐妹合伙做生意不能坚持长久,玲子却能做到让哥哥和弟弟都“服她的箍”。用玲子的话说,做“掌柜的”,像烧菜一样,要有一颗火热的心。

我是玲子湘菜馆的常客。我经常带朋友们去光顾。大家在一起吃饭喝酒,无非谈各自家长里短或吹牛解压,玲子有一丁点儿空闲就走过来,加入话唠。周末,我一个人闲得无聊的时候,就会带着姨侄子去吃饭,我姨侄子在附近当保安,三十岁了,至今还没成家,连女朋友的影儿都没摸到。“李田,么子时候请我恰喜酒唦?”“女朋友都冇得咧!”“快点找一个唦!”每一次,玲子笑盈盈地问,我姨侄子就笑盈盈地答。尽管有戏谑的成分,但玲子的内心总是带着关切,曾经还亲自介绍了一个,可惜姻缘没成。

玲子开的湘菜馆不大,三层,接近四百平方米,一层是厅,厅里容七张桌子,还有一个收银吧台,那是玲子的位置。二层和三层是以湖南地名命名的客房。玲子既是老板娘,又是服务员。玲子姓许,大家也不见外,平时都叫她许姑娘,只有我例外,叫她玲子。玲子帮人点菜还有一个习惯,就是一人一菜,她从不让别人浪费。玲子性格温和,待人极好,有些客人看见冰柜里的新鲜野芹,就说买一把回家烧着吃,玲子就直接拿出一把给客人,客人要付钱,玲子连连摆手:“你出钱,下次就不到我店里来吃饭了。”

来玲子湘菜馆吃饭的大抵都是湖南人,熟人。有些不熟的,来两三次后就又成了熟人。我和玲子有一个共同的熟人,叫良哥,良哥是湖南平江人,在增城做个小包工头,手里面有十来号人干活,平时就来玲子湘菜馆吃饭,刚开始一次一结账,后来一月一次,再后来半年结一次。去年十一月份的时候,良哥忽然间就人间蒸发了,欠下了玲子湘菜馆三万多元的债。玲子就托我去调查情况,原来是良哥妻子恶性肿瘤,去了北京医院,现在是债台高筑了。玲子说,你帮我告诉良哥,饭钱不要了,希望他老婆好起来。

今年春节,因为新冠肺炎,大街上所有餐饮业都歇业,后来我上班,吃饭成了一个大问题,于是我想到了玲子。我打她电话,她在电话里说,原本正月十五准备开业的,现在快到三月了,还没有一个头,这该死的新冠肺炎,害死个人,叫人怎么活唦!

我建议她与美团合作开展网上外卖,玲子是一个风风火火的人,说做就做,果然还是赚来了日常开销,把湘菜馆撑到了三月底。疫情好转,各行各业开始复工复产,玲子的湘菜馆终于又开业了。

她开业的第一天,每个餐桌上都备齐了口罩、洗手液、消毒酒精。我去的时候,她正猫着腰对座椅消毒,动作熟练而又略显吃力。我看见一缕刘海在椅子下方荡来荡去,她的额头布满细密的汗珠。

见我来了,她站起来,依然保持着她标志性的笑脸——一张向日葵的脸,笑盈盈地问:“今天子,恰点子么里唦?”

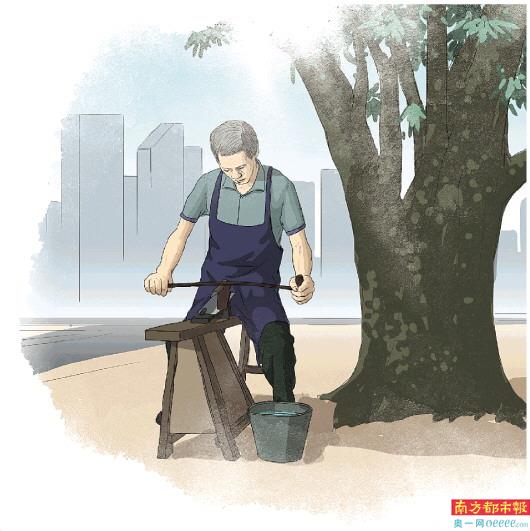

城里的磨刀匠:“一辈子,就干了这么一件事!”

文/朱绍旺(广州)

“磨剪子——戗菜刀哟——”

刚回到小区门口,一个烟火气十足、韵味悠长的嗓音,闯进耳蜗。循声望去,一个发白如雪,满脸褶子,清瘦矮小的老人,端坐在长条凳上,扯着嗓子吆喝。

那毫不起眼的简陋摊子,位于一棵亭亭如盖的大榕树下。在充满现代气息的住宅小区里,他那灰不溜秋的围裙,历经岁月洗礼的古老行当,在夕阳的辉映下,是那么另类。

旧时,磨刀匠经常是风里来,雨里去,肩扛长凳,手提工具,翻山越岭地跋涉。

每回听到磨刀匠的吆喝,母亲总会把积攒了一年的剪子、菜刀、镰刀,都装进袋子里,拎去给磨刀匠打磨一番。自从母亲远离故土,到广州和我们一起生活,她就经常问我,哪有磨刀石卖。每次我都笑称:“菜刀钝了,新买一把就好。说不准,磨刀石比菜刀还贵哩!再说了,走遍羊城,未必能觅到一块心仪的磨刀石。磨刀可累人了,费那劲干啥?”

母亲勤俭节约惯了,肯定不舍得把刀丢掉,重买一把。我一回到家,就跟母亲说,小区门口来了一个磨刀匠。

“太好了!不知道磨刀贵不贵?”母亲关注的依旧是价格。

“放心好了!凭我的三寸不烂之舌,肯定没问题。”我提上装刀具的袋子,出门了。

磨刀匠摊前,门可罗雀。大多数人,只是好奇地瞥一眼,就头也不回地走了。时代更迭,科技进步,很多从事古老行当的手艺人,在城市的夹缝中生存,直至慢慢退出历史舞台。此刻,他仿佛是小区里布满灰尘的一座雕像,并且是年久失修,卑微到尘埃的那种。

当我把菜刀摆在磨刀匠摊前,他那黯淡的目光,顿时射出一寸亮光。他赶忙从长条凳边,提起一张小板凳,用方言示意我坐下。

磨刀匠像策马奔腾一样,跨坐在长凳上,清除菜刀上的锈渍。这时,我才发现,他的行当很简单。一条长凳,一块垫子,一个水瓶,一张铁弓,一个工具箱,一粗一细的磨刀石。

磨刀匠那枯枝般的手指上,伤痕累累,手掌布满老茧,手背上青筋凸起。

“您老今年高寿?”我忍不住心中的好奇。

“俺今年七十二!老了,不中用咯!”老人边说,边举起刀,朝光亮处,看了一眼刀刃,就在粗砂的磨刀石上,斜着刀,磨起来。

“嚯——嚯——嚯——”在动人的暮曲中,老人打开了话匣子。

“俺与这磨刀石,折腾了几十年。一辈子,就干了这么一件事!以前在乡下,农忙时,忙地里的营生;农闲时,就带上这些家伙什,走街串巷,讨生活。那些年,走南闯北,没少吃苦,总算把孩子拉扯大了。日子有了盼头,老伴却撂下俺,走了。”老人叹了一口气。

我不禁为眼前这位老人,感到一丝丝忧伤。他磨亮了别人的一把把菜刀,岁月这把刀,却削掉了他的一段段青春。

“这不,年纪大了。娃不放心,让俺搬来广州住,接送孙子上学。可俺奔波劳碌了一辈子,闲不住呀,又拾起这手艺来了。咱有事做,不是吃闲饭的,这就够了。”老人脸上洋溢着满足的神情,皱纹舒展,如同一张揉皱的牛皮纸,在阳光下徐徐展开。

老人用拇指轻轻刮过刀刃,摇摇头说:“刀刃还不够薄,要加点水,用细砂石再磨一下。这个时候,手劲要把握有度。重了,刀刃会卷;轻了,刀刃不锋利。”想不到,看似简单的工艺,却如此讲究。

“最近,您的生意如何?”我不禁为老人担忧。

“年前那几天,很多人都把家里的菜刀、剪子,一股脑送过来,确实忙得够呛,可是俺心里美啊。年后,瘟疫来了,大家伙都不出门了!这几天,情况好转,俺就呆不住了。挣多挣少,不要紧,主要能帮到街坊邻居。这是老祖宗传下的手艺,得有人传承呀。要不然,城里小孩都不知道,还有磨刀这行当哩。”

磨刀匠希冀用这种古老的方式,唤醒人们鲜活的美好回忆。

“爷爷!”一个七八岁的小男孩,蹦蹦跳跳地跑过来。

老人赶紧放下手中的刀,双手在围裙上擦了擦,笑盈盈地扭过头去,招了招手,应了一声。

小男孩到了跟前,打量了我一番,惊呼:“老师!您怎么在这?”

老人一听,疑惑不解地望着小男孩。“爷爷,他是我们学校的老师,我在学校见过他。”小男孩解释道。

“原来,您是俺孙子的老师呀!”老人惊讶地看着我。

“是的,我和您一样,都是匠人!只不过,我是打磨璞玉,让美玉散发光芒的教书匠。”我笑着回应。

老人听闻后,更加用心地打磨剩下的几把刀具。看到老人额头上,渗出密密的汗珠,我于心不忍,怕耽误老人收摊。于是,跟他说差不多就行了。老人不依,仍旧按照工序,仔仔细细地打磨每一把刀。

夕阳西下,天边只留下一抹红霞。老人终于磨好最后一把刀,我问总共多少钱,他却说不用钱,很开心能帮忙。我一再坚持,把一张红钞票,塞到老人的工具箱。

“磨剪子——戗菜刀哟——”熟悉而沧桑的吆喝,又传来了。不过,这若隐若现的嗓音,渐行渐远了,直至消失在城市的尽头。

征文启事

五月,属于劳动者;五月,也属于青年。是否有一个忙碌的身影让你热泪盈眶?是否有一个朝气蓬勃的面孔让你心情激荡?在这个明媚的五月,拿起你的笔,用文字赞美生命,用文字描绘生机,用文字书写生活。

体裁:非虚构(文言文、诗歌除外) 字数:800-3000字

征文对象:面向爱好非虚构写作的所有创作者

截稿时间:2020年5月31日

投稿方式:请将作品发送至nanduzaocha@126.com,邮件命名为“劳动者(或新青年)+作者姓名”,文章内容贴于邮件正文。如有配文图片或视频,请在附件发送。