这个“缺氧”艺术家呼吁不要过度攀登珠峰

王义明

湖南浏阳人,1986年毕业于湖南工艺美术职业技术学院,1993年毕业于西安美术学院,获硕士学位。现为华南理工大学建筑学院美术教研室主任、视觉艺术实验室主任,环境艺术研究所所长、全国高等学校建筑学科专业指导委员会美术教学工作委员会委员、中央美术学院访问学者、中国建筑学会会员。

他把画展开到珠峰脚下

这是一个疯狂的行动,源自一位广州“缺氧”艺术家。

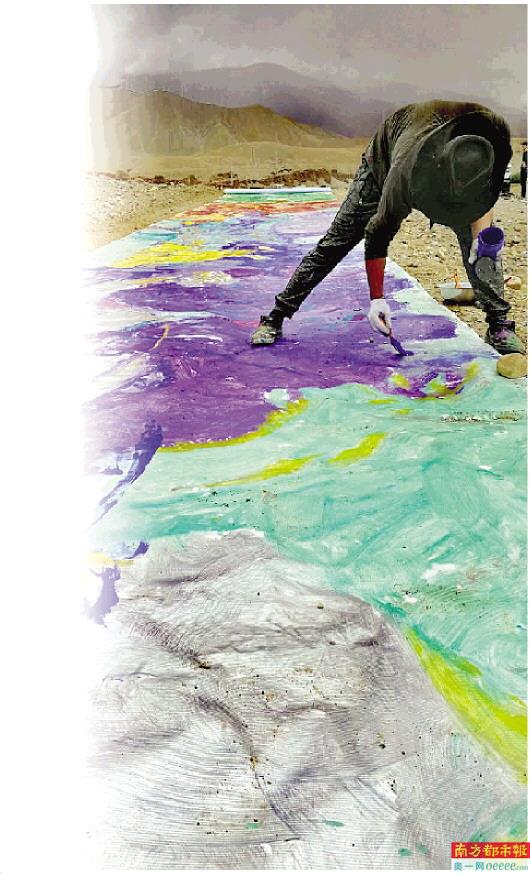

9月18-19日,“等风来——王义明的艺术行动”之《虹》(Rainbow)面对珠穆朗玛等几座八千多米的山峰,徐徐展开。

艺术家王义明历时四年创作的83件巨幅画作,由57头牦牛驮着,搭设成一道宽15米、长400米的高原之《虹》。沿着山坡曲线,在阳光、蓝天、白云、雪山、旷野和风共同创构的场域中,一道寄予着人们美好愿望的“彩虹”,在地球第三极呈现。

王义明希望用艺术行动传达人与自然、艺术与自然的交融,呼吁人们珍爱珠峰,敬畏自然,不要过度攀爬珠峰。这个行动看起来很酷很疯狂,实施起来却是很不容易。这些巨幅画作重达3吨,光现场人员就多达92位。

“等风来——王义明的艺术行动”的学术主持、中山大学传播与设计学院副院长杨小彦如此评价他的疯狂,王义明是一位缺氧艺术家。在最开始的时候,王义明的目标是去旷野,去西北,去高原,在高山湖泊中落实一种气势。然后,他发现了一种因缺氧而造成的冲动,他发现这一冲动非缺氧不可。开始是个人行为艺术,现在变成众人介入的艺术,一种表达群体意志的艺术。这样的一种艺术过程,国内少见。

爱画“大画”的艺术家,一个吹牛的狂想

谈起为什么会产生这一疯狂的想法,王义明认为源自自己热爱大山大水的情结。

“30多年前,我刚大学毕业,一个人从成都到拉萨,背着画囊边走边画。工作后,当我再次来到拉萨感受到这里的壮美和独特人文后,就决定以后每年都去。”刚开始,王义明只是纯粹想到拉萨写生。

面对着大山大水,王义明的写生画也越画越大,“似乎连画幅也承载不了这里的壮美,我觉得始终还没画出高原的雄浑博大。”

他指着一张照片告诉记者,“你看我的一张画足足有一辆卡车那么大。而且像这样的大画有时候还只是整幅作品的一部分,我还会把它们拼起来”。照片里,王义明站在一辆卡车旁边,他画的大山大水基本把卡车都遮住了。

画的大画多了,王义明开始有了疯狂的想法,“整个项目来源于写生时,一时冲动吹的一个牛,那时候突然有了要去珠峰下画大画的想法。”他笑道,艺术家是需要狂想的,但吹牛得算数,得干啊。

2016年,他确定了要做一个“王义明公共艺术行动”,“以艺术之名发起一场行动,呼吁不要过度攀登珠峰,邀请更多艺术家参与募集资金清运垃圾,还世界之巅以圣洁安宁。”

“艺术创作不仅仅是个人的事情,而是通过创作,你要倡导什么、表达什么,创作才会具有意义。”王义明说。

从一个人的狂想,变成公众的狂想

随着2017年“王义明公共艺术行动”项目正式启动,越来越多的艺术家与志愿者陆续加入进来。慢慢地,从一个个人艺术行为,变成公众艺术的表达。

王义明说,整个艺术行动不仅仅是我个人,还包括一些艺术家群体参与创作。还邀请了社会各个阶层的人,包括特殊学校的特殊儿童参与。当我们说要把这些画作带到珠穆朗玛峰下面展示,孩子们很开心,很热情地参与到项目里面来。我们不限制他们的表达,让他们用画笔表达自己的心愿。

作为“王义明公共艺术行动”项目的参与者,艺术家李振中说,王义明老师作为这个艺术项目的主导者和领队人,他有个理念,希望每一个人参与进来并通过自己的方式去创作。不仅仅是绘画,比如可以用文字、摄影甚至包括创作现场的布置或者摆石头,都是作品的参与者。他对目标的专注和纯粹,极富感染力,所以能把各路人马集合在一起,大家一心直奔目标去做事。

项目参与者、从事教育工作的志愿者徐美玲说,王义明老师特别有亲和力,和他的合作很愉悦,大家以朋友的状态相处。我也特别喜欢高原地区的美好,当我用文字去记录整个过程时,想从中找到我自己的东西,我在参与的过程中看到这种可能。项目参与者、纪录片导演邓伟也表示这是一件很有意义的事,将全程用影像记录这个公共艺术行动,最后剪成一部纪录片。

2017至2019年,“王义明公共艺术行动”的部分作品在北京,上海、珠海、广州、东莞、成都,以及加拿大温哥华等城市相继展出。2020年,在珠峰脚下开展。

直至今天,这个艺术行动远没有结束,依然是进行。王义明说,整个公共艺术行动已经被记录下来,将以纪录片的形式展示这次艺术行动。这也是我们艺术行动的一部分,未来也将在展览中作出展示。 采写:南都记者 许晓蕾