美术之美

作品与公众记忆、公共空间融为一体

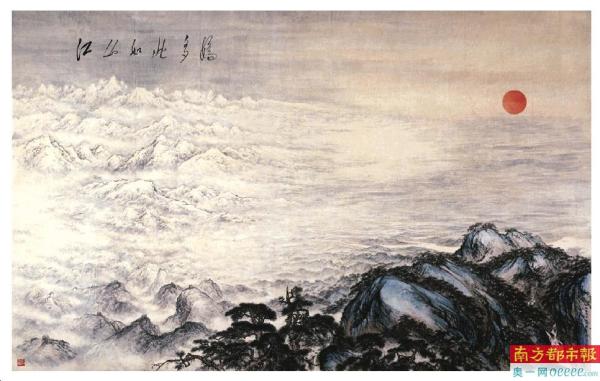

傅抱石 关山月《江山如此多娇》国画。

潘鹤《艰苦岁月》雕塑。资料图片

在人类发展的每一个重要历史关头,文艺都能发时代之先声,成为时代变迁和社会变革的先导。一代代美术工作者以绘画、雕塑等多种形式描绘百年党史,留下了一大批经典之作。

“从《艰苦岁月》《大刀进行曲》《四行壮士胆》到《橘子洲青年毛泽东雕像》,再到延安新城公共艺术项目,广州艺术家诸多革命历史题材雕塑已从架上作品发展成为民族精神与城市文化的符号象征,与公众记忆、公共空间融为一体。”广州美术学院党委书记谢晶昌在3月18日上的“文艺之美 党史之光——广州市党史学习教育文艺故事会”系列活动美术专场介绍道。

广州百年红色经典美术名家名作辈出

“广州美术界在中国革命的每一个重要历史时刻都勇立潮头、奋楫争先,留下了浓墨重彩的华章。”广州市文联党组成员、专职副主席胡子英分享,岭南画派三位创始人高剑父、高奇峰和陈树人早年深受岭南画家居廉熏陶,继而游学日本,投身革命;正是由于他们这种艺术事业和革命实践的交错互动,促成了他们始终关注社会现实的艺术主张。中国木刻版画先驱黄新波、李桦则面对时代的风浪挥舞木刻刀,奔走吶喊直至生命的最后一刻。

广州市美术家协会主席、粤港澳大湾区美术家联盟主席汪晓曙也以经典红色美术作品为线索,介绍每件红色经典创作背后的故事:杨之光的《一辈子第一回》画出了广大劳动人民头次参与选举的激动人心的场面,呈现“劳动人民当家作主”的精神状态;潘鹤的《艰苦岁月》将在革命事业进行过程中,战士如何度过艰难时期,坚强奋斗的精神面貌展现出来;在广州、香港两地进步美术工作者组织下,爱群大厦上挂起了30米高的毛主席巨幅画像《中国人民站起来了》,在中国美术史上留下了一笔浓墨重彩的印记。

到了上世纪六七十年代,当全国美术界盛行着“红光亮、高大全”的绘画风格,广东美术却独辟蹊径,用充满生活气息、清新自然的艺术语言来反映时代主题。广东画院院长林蓝提到,当时涌现出了汤小铭、林墉、陈衍宁、伍启中等代表性画家,形成了广东画坛“四大金刚”和美术创作的“广东方阵”。

广州美术学院美术馆常务副馆长、教授胡斌介绍了两位来自广美的党员美术家:胡一川和关山月。他表示,“尽管两位艺术家的艺术背景不同,创作的类型也不同,但都站在以人民为中心的艺术立场,积极推进自己的艺术取向、艺术风格与社会现实的关联,努力推动中华民族走向复兴。”

广东美术凝聚一心,紧跟时代步伐

广东美术的百年红色历程中,省内各级美术组织、机构也起到了凝聚人力、团结一心的作用,让美术在广东得以扎根、生长。

“广东在各个时期均有一支政治觉悟高、业务能力强的创作队伍,他们把自己的艺术创作与党的事业、祖国的发展、人民的幸福生活紧密相连,在每个重大节点上积极地投入到主题性创作中。”广东省美术家协会专职副主席兼秘书长王永说。

在中国共产党百年华诞到来之际,广东美术馆展出“时代先声——广州文艺百年大展”,成为全国文艺界的一大热点话题。广东美术馆副馆长胡锐韬介绍,近年来,广东美术馆先后举办了“小康路上——广东基层美术创作展”“我和我的祖国——庆祝中华人民共和国成立70周年广东优秀美术作品展”“大潮起珠江——庆祝改革开放40周年全国美术作品展”等展览,以美术凸显改革开放以来广东的建设成就。

此外,广州艺术博物院院长王平也提到,在建党一百周年这一重大历史节点上,艺博院将推出三大精心策划、独具特色的精品展览。

广东美术事业的蓬勃发展还离不开年轻人的守正创新。作为广州画院青年画家中一员,中国国家画院博士后、广州画院专职画家李夏夏认为,新时代的艺术家要时刻把个人情感同国家命运紧密结合在一起,才能创作更多具有历史担当的好作品。

近些年,广州画院也采取了一些措施加强广州美育工作。广州画院在职画家、广州画院美育青创中心负责人刘晟分享,广州画院今年孵化了“广州画院美育青创中心”社会公益美育青创项目,将通过提供社会公益美育青创培育服务,依托广州的优势资源,使其社会美育教育辐射大湾区。

04-06版采写:南都记者 王美苏 实习生 毛诗宜 通讯员 杨乐娟 刘兰 肖汉 丘惠婉