书法之美

新时期岭南书法以创新彰显时代气象

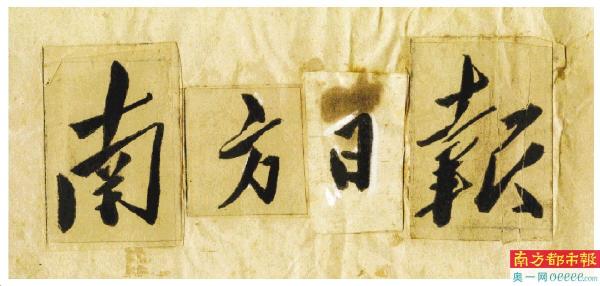

毛泽东为《南方日报》题写报头。

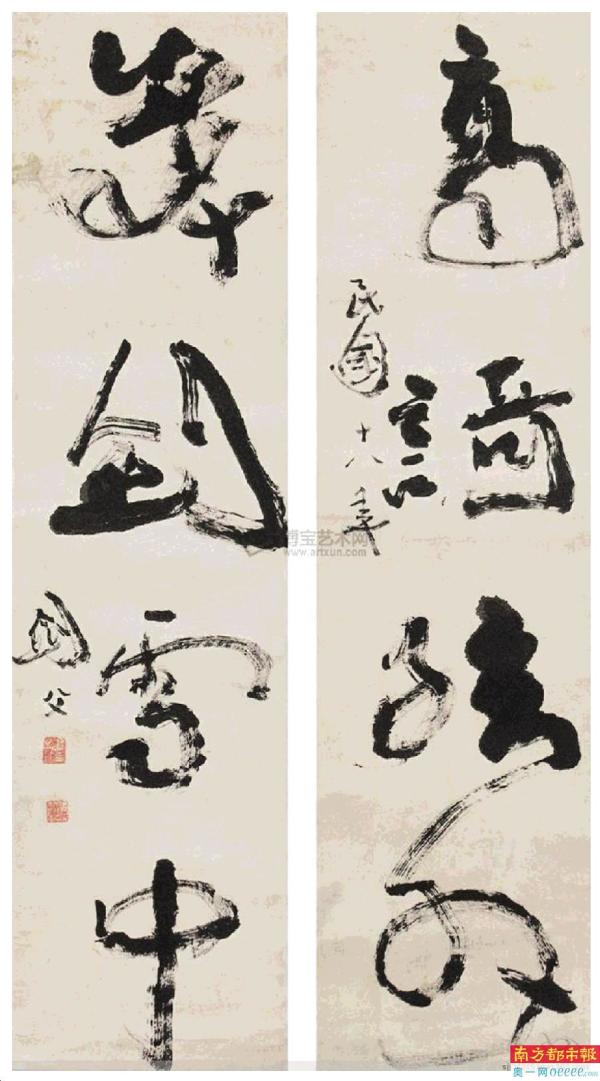

← 高剑父书法楹联。

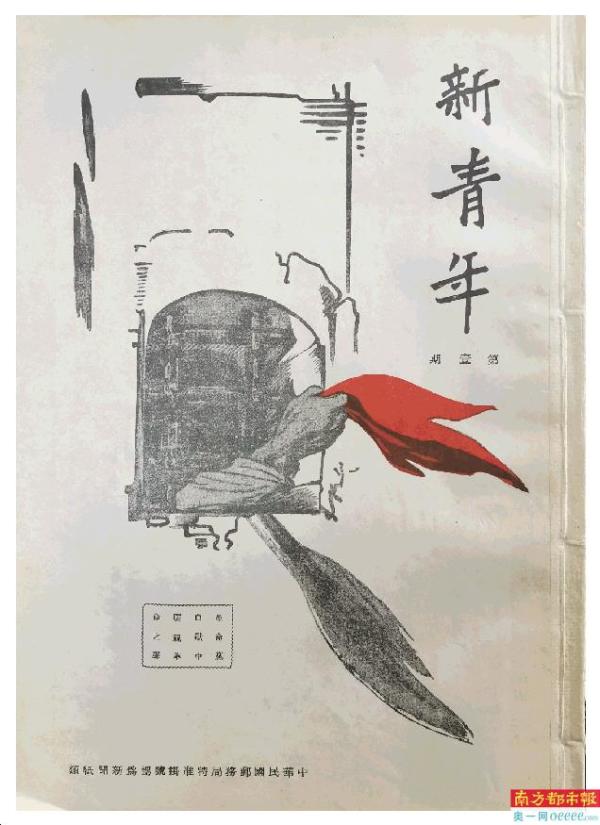

瞿秋白主编的《新青年》。

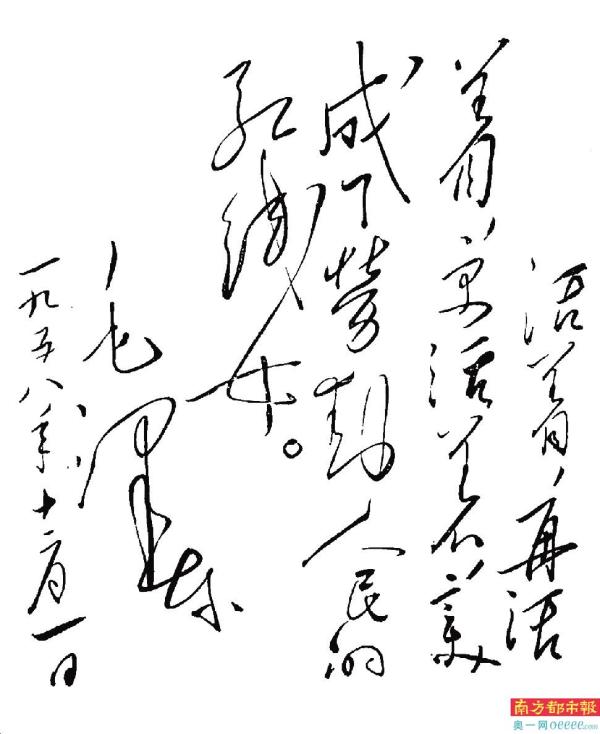

← 毛泽东给红线女的信。

书法是最具民族特色的中国传统艺术。在《时代先声——广州文艺百年大展》展览中,每个篇章的主标题、核心典句和各文艺门类开篇词均由书法名家题写。

广州市文联党组书记、主席、广州市书协主席李鹏程在3月14日“文艺之美 党史之光——广州市党史学习教育文艺故事会”系列活动(书法专场)中梳理了近代岭南书法发展史,并与现场观众分享了革命时期涌现的优秀书法家及其作品。

岭南书法以其锐意创新,畅情达意立于书史。广州市文联党组书记、主席、广州市书协主席李鹏程表示,进入新的历史时期,广州开放包容的人文环境,吸引了来自五湖四海的人才,优秀多元的文化在这里融合升华。自觉的创新意识正成为广州书法发展的强大动力,也驱使着广州的创新文化基因得到进一步优化。

革命先驱书写翰墨豪情

历史上很少有纯粹书法家,不少都是有志之士。自从中国共产党成立后,一大批肩负传播马克思主义和民族独立复兴重任的共产党人和文人志士自觉继承了翰墨载道的传统。如叶剑英、彭湃、杨匏安等广州老一辈无产阶级革命家和共产党人,他们大多兼善诗文翰墨,有扎实的书法基本功。

革命时期,中国共产党的革命家、文艺家在来往信札、电文手稿、创作文稿、题字题词等方面普遍使用毛笔,为后人留下了大批具有历史文物价值的墨宝。孙中山、毛泽东、周恩来、陶铸、何香凝等革命先驱都曾在广州留下墨迹。其中,孙中山的书法以苏东坡及晋唐写经笔意为主,其书写的作品“天下为公”,展现其正直宽厚的博爱胸襟,内涵丰富。

毛泽东的书法以草书见长,笔意奔放、气势恢弘,章法大起大落,变化莫测,其所书《七律·和柳亚子先生》充分展现这一特点。李鹏程介绍,作为书法大家的毛泽东主席,年少就对书法尤其喜爱,从起始以魏碑欧阳询为帖,后精研王羲之和怀素等书法家的草书,本就有着良好的书法功底,而后更是创造性地将书法艺术赋予了新的生命,形成了自己独有的个性之美。

而周恩来的书法则以行楷见长,从名片上的手迹和给广东粤剧团的题词看出,其结体稳健,点画精准到位,字字顾盼呼应,虽笔断而意连,他们以手写心,字里行间都透露出个人情怀,直抒胸臆。

李鹏程还提到无产阶级革命家瞿秋白留下真正的书法作品《新青年》。他认为,瞿秋白的书画篆刻从小得自家传,少年时就有了良好的读书习惯,从小就喜爱“颜体”书法。后专心与他学习临摹北魏龙门二十品。在临摹时刻苦认真,以致他后来的书法一直保留着魏意风格。

岭南名家书法彰显时代气象

岭南书法,源远流长,在近代开启书法等文艺先风。他们风格各异而又传承有序,纷纷从古代经典中汲取营养,逐渐从碑帖并行的书史发展轨迹中呈现出碑帖融合的艺术语言。

1889年,康有为撰写《广艺舟双楫》,洋洋六万多言寓变革哲理于艺术理论,在当时书法界曾振聋发聩。李鹏程介绍,康有为力倡北碑,以矫正帖学之萎靡,让人精神一振。非常难得的是,康有为在书中首次使用了“碑学”和“帖学”这两个概念名称,这在近现代书法著作中是一个创举。“康有为的书风一直影响到了后世其他书法家,包括叶恭绰、刘海粟等人。”

展览展出了康有为楹联“天大故高海深益下,乐始已纵月晚犹明”。李鹏程表示,康有为书法的一个显著特征就是“化方为圆”,收笔烂漫自由,尽显阴阳之气,这是他对魏碑方笔的一种改革。

书画同源,“岭南画派”诸家擅画者也兼擅书法。岭南画派名家高剑父长于草书,其古拙粗犷的书法被称为“枯藤体”,字与字之间互相穿插,个性自然流露;高奇峰的书法从碑学中来,熔铸己意,与专事书法者叶恭绰有异曲同工之妙;陈树人的行书典雅端庄,结体修长,颇具学问秀雅之气。

对于岭南书法的发展脉络,革命作曲家冼星海也曾在回国后进行刻苦研究,他从《书法津梁》《艺舟双楫》《广艺舟双楫》中,广泛探讨了中国书法各个时期的不同特点,并发表了《中国书学略谈》等文章。