“海丝”申遗广州牵头

联盟成员增至26个,跨区域协作增强

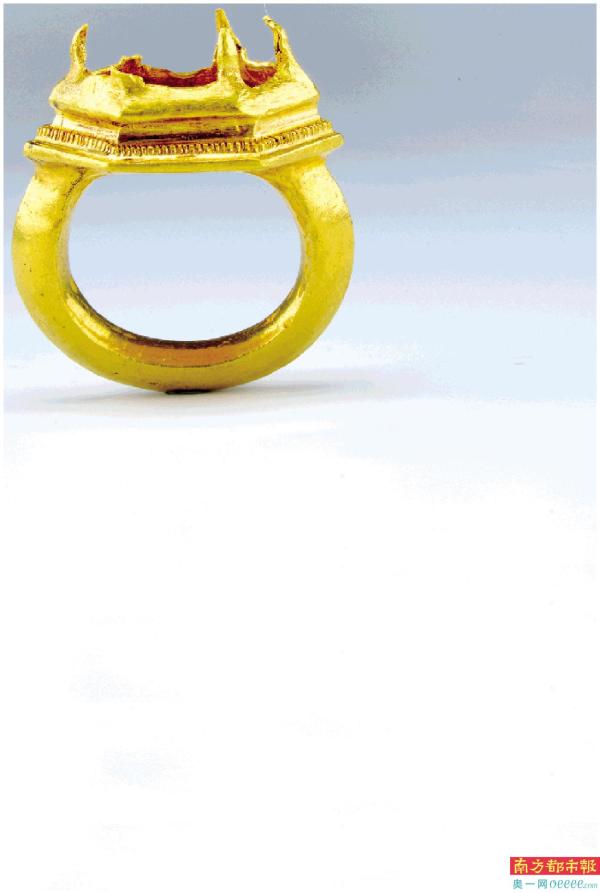

“南海一号”出水文物。 (受访者供图)

“南海一号”出水文物。 (受访者供图)

去年国博举办“浮槎万里——中国古代陶瓷海上贸易展”,观众参观“南海1号”沉船出水铜钱。

近日,第44届世界遗产委员会会议海上丝绸之路边会于福州召开。本次会议以“海上丝绸之路遗产的研究与保护”为主题,采用“线下+线上”的形式,重点介绍了海上丝绸之路概念与特征研究,及中国海上丝绸之路(以下简称海丝)遗产研究与保护的阶段性成果,旨在推进沿线各国政府和学者对海丝遗产研究与保护的关注。

边会上,广州市文化广电旅游局总工程师刘晓明以《传承海丝文化 推动文明交流互鉴》为主题进行了发言。他表示,广州将坚决贯彻国家“一带一路”倡议和粤港澳大湾区建设新构想,把握发展机遇,继续做好海上丝绸之路文化遗产的保护工作,并与各海丝沿线地区强化合作,推动海丝跨国联合申遗,发挥文化遗产保护对社会、经济可持续发展的积极作用,从而达到和平、共享、交流、互利的美好愿景。

跨区域协作意识显著增强

海丝申遗城市联盟成员增至26个

2017年4月,国家海上丝绸之路保护和申遗工作会议确定广州为海丝申遗牵头城市。2018年4月,广州携手宁波、南京等城市成立海丝保护和联合申遗城市联盟,以全面加强海丝保护和申遗城市间的协调与合作,实现海丝遗产的整体保护和持续发展,并推动其列入《世界遗产名录》。截至2019年5月,海丝申遗城市联盟成员已增至包括长沙、澳门等在内的26个城市。

目前,26个城市基本上都成立了海丝史迹保护工作机构,形成海丝遗产保护长效机制。广州、宁波、南京、福州、北海等城市建立海上丝绸之路史迹保护研究中心。广州、南京、宁波、福州、北海、漳州、江门、丽水等城市已制定公布地方性法规和政府规章,从法律层面进一步规范和强化对海上丝绸之路史迹的保护、管理和利用。广州、南京、宁波、福州等地文物保护修缮、周边环境整治已完成并经过验收。北海市完成合浦汉墓群文昌塔区墓葬保护展示、环境整治工程及草鞋村遗址保护展示项目。连云港完成了孔望山摩崖造像、东连岛东海琅琊郡界域刻石实施安防保护工程。江门市完成台山海上丝绸之路博物馆服务水平升级、周边环境整治。此外,中国文化遗产研究院在多地建立起比较完备的遗产档案和监测系统,为相关研究提供了丰富文献资料和翔实数据。

刘晓明指出,目前联盟内部跨区域协作意识显著增强,跨区域合作增多。2019年7月,连云港市倡议发起环黄渤海区域合作机制。今年,广州正推动建立和完善南海(含北部湾及珠江流域)区域合作机制。

2018、2019年,联盟先后赴马来西亚、斯里兰卡、印尼、菲律宾等国开展“丝路花语—海丝文化之旅”活动,开展文化遗产保护交流。各地博物馆联合举办了“跨越海洋——中国‘海上丝绸之路’九城市文化遗产精品联展”“丝路帆远——海上丝绸之路文物精品七省联展”。今年,计划举办“跨越海洋——海上丝绸之路·中国史迹”展览。

广州大范围、深层次推动海丝工作

海事博物馆今年6月底开馆

记者从会上了解到,中国海丝遗产包括基础设施,港航设施、海神祭祀设施及相关管理设施等组成的基础设施类遗存;由代表性窑址构成的生产设施类遗存;依托海上丝绸之路的人文交往而产生的城址、寺庙、墓葬等产物类遗存这三个类别。

这些遗存由黄渤海、长江流域、东海及台湾海峡、南海及珠江流域等四个主要交流活跃区构成。

其中黄渤海交流活跃区自秦汉时代起便与日本和朝鲜半岛形成了密切的互动往来;长江流域交流活跃区依托长江、大运河等内陆重要水系网络,将海洋与中国广阔内陆生产型腹地相连,产生了自唐宋以来围绕青瓷生产而形成的活跃商品贸易交流;东海与台湾海峡交流活跃区自唐代起便与东亚、东南亚和南亚等地区形成密切的互动往来;南海交流活跃区地理位置优越,以广州为核心,面向南亚、东南亚,海上贸易活动自秦汉开始活跃。

刘晓明介绍,广州的海上丝绸之路史迹起始年代早、延续时间长、类型丰富、保存较好,涵盖秦汉、隋唐宋元和明清。南越国宫署遗址和南越文王墓是带有海外文化因素的考古遗存,出土的波斯银盒、原支非洲象牙、红海乳香等是目前中国发现最早的一批海外舶来品;光孝寺是佛教通过海路在中国传播的重要见证;怀圣寺是伊斯兰教传入中国后最早建立的清真寺之一;清真先贤古墓是唐初来华传教的阿拉伯先贤赛义德·艾比·宛葛素的陵墓;南海神庙是中国唯一完整保存下来的官方祭海神庙。

近年来,在国家文物局指导下,广州大范围、深层次推动了海丝工作,在广州的带动下,各联盟城市之间的合作和协调得到了进一步加强,持续推动了整体海丝保护和联合申遗工作。广州海事博物馆今年6月底开馆,歌剧《马可·波罗》上演,海丝文化进校园、海丝游径建设、海丝主题文创开发等工作的推进,也令海丝文化得到了更好的传播。

“海丝”申遗亮点

“时间胶囊”留存宋代“海丝”盛景

八百年前,鼎盛的海上丝绸之路上,无数的船只横跨大洋将东西方连接起来,很多船队成功了,但也有许多的船只永远留在了海底。

1987年,一艘古代沉船在广东阳江海域被发现,约22.4米长,9.8米宽,是目前发现的最大的宋代船只。即使过了八百年,古船船体保存依然相当完好,船体木质坚硬如新。这艘船被称为“南海一号”,南宋初期在海上丝绸之路向外运送瓷器时失事沉没。

“一开始我们要对这艘船做考古发掘,但发现仅仅将船上物品捞起来会损失很多信息。”广东省文物考古研究所副所长、“南海一号”考古队领队崔勇介绍,当时考古队将陆地考古的方法搬到水下,需要尽可能地保存和提取信息。但在水下无法照相、绘图,很多东西处于缺失状态。

于是,考古队做了一个决定——整体打捞。2007年,“南海一号”采用了全世界独一无二的“整体打捞”方案——连货带船打捞出水。

“这是一个关键节点,有些冒险但也非常成功。”崔勇介绍,此后考古队于2009年、2011年分别做了两次试掘,到了2013年才正式进行考古发掘。

在他看来,“南海一号”就是一个巨大的“时间胶囊”,完好封存了宋代海外贸易的真情实景。据悉,截至2019年,“南海一号”共发掘文物近18万件套,其中瓷器约16万件套,铁器凝结物124吨。其中既有船货,还有船上的生活用具及旅客所携带的贸易用具或随身物品等。

“18万件套文物,与广东省博物馆建馆60周年馆藏的总文物数量齐平。”崔勇说。一艘船就像一个小社会,除了贸易的商品之外,还需要保证船上几十上百人的生活所需。宛如一个小的生存单位,反映的信息量就远远大于墓葬遗址。比如这艘海船便凝聚了当时的建造工艺以及航海知识。其中还包括外销瓷发展起来后兴起的德化窑产出的瓷器。“从宋代到元代,中国的对外贸易非常繁盛,南海一号发掘出的这些文物是中国对外贸易繁盛时期的见证。”

因为出水文物经过800余年的浸泡吸饱了海水,如何保护成为崔勇最为关注的问题之一。“铁质文物、陶瓷器文物、有机质文物保护的方式不同,在发掘过程中要将不同性质文物剥离开来,用不同的方式进行保护。”崔勇表示,经过多年磨合,该项工作也在稳步推进中。

采写:南都记者 王美苏 实习生 李旭馗 通讯员 粤文旅宣