红色校探第一站

打卡百年侨校 重温暨大红色往事

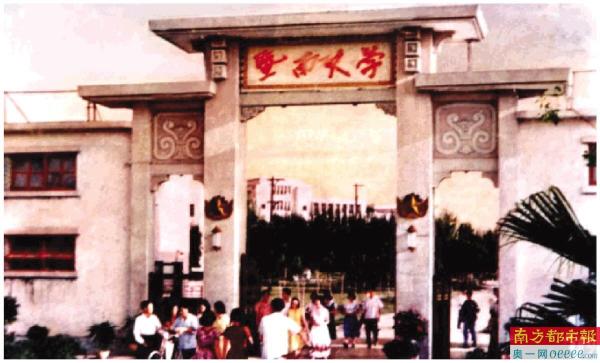

1. 暨南大学广州重建时的校门(今暨大石牌校区北门)。

开栏语

中国百年沧桑巨变,校园也在见证着历史。

广东,作为中国近现代革命的策源地,拥有光荣革命传统和厚重红色文化——红色校园,见证着广东红色革命历史,烙刻着广东红色记忆,更传承着南粤红色基因。

循百年建党路,探红色校园根。中国共产党建党百年之际,广东省教育厅联合南方都市报、N视频正式推出系列节目《红色校探》。

寻找广东校园中的红色文化印记,让学生真正了解身边的红色历史,为红色校园文化赋予新时代内涵。

红色校探首站,我们走进暨南大学。

暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨高等学府,至今已有115年的办学历史,素有“华侨最高学府”的美誉。

百余年来,暨南大学形成了爱党爱国爱校的红色基因,书写了“中国历史上最早的学生党支部之一”“最后一课”“东南民主堡垒”等爱党爱国的瑰丽篇章,涌现出了江上青、陈镇和、符保卢、符克等众多爱国志士和革命先驱。

7月初,南都记者特别邀请暨南大学党委书记林如鹏,革命先辈后人、暨大退休老师、学生党员等,实地探访这所百年侨校的红色故事。

第一文科楼

重温“最后一课”,挺起中华民族脊梁

走进暨南大学第一文科楼一楼大厅,右手边一面名人墙,上面记载着暨南大学文学院的办学历史以及著名人物。这面墙不仅是暨南大学百年校史的缩影,更承载着文学院丰厚的历史底蕴,著名的“最后一课”,正是发生在当年暨南大学文学院院长郑振铎的讲台上。

来自暨南大学“忠信笃敬”党员班的学生王文巧介绍,“在入学时,我们观看了一部《忠信笃敬》微电影,其中就有著名的‘最后一课’的故事。”

这个故事当年不是发生在广州,而是在上海。1941年,暨大坚持在“孤岛”办学,以康脑脱路(今改称康定路)的一栋楼房作为临时校舍。珍珠港事变发生的次日,“孤岛”局势突然恶化,暨大师生还是不约而同地返回学校。

在郑振铎照片前,王文巧介绍说,“珍珠港事件爆发的时候,日军占领了上海租界,何炳松校长召开会议含泪宣布,‘当看到一个日本兵或一面日本旗经过校门时,立即停课,将这所大学关闭’。”

上课铃敲响时,时任文学院院长郑振铎走进教室,照常上课。在楼下临街的一个课室里,他向学生们说道,“今天的事,你们都知道了吧?”学生们点点头。他又说,“但是,我这一门功课,还要照常讲下去,一分一秒钟也不停顿,直到看见了一个日本兵或一面日本旗为止。”

“当日军军用车经过暨南大学的校门时,郑振铎先生立刻站起身来,挺起脊梁,坚决地宣布,‘现在下课’。”

这是暨南师生的脊梁,更是国家的脊梁。听者动容,“最后一课”的故事感动了一代代的暨南学子,王文巧也再次发出感慨,“正如微电影中郑振铎先生在下课前所说的那句话,‘要永远记住我们是中国人’。”

校史馆

铭记烈士英名,传承时代红色基因

漫步校史馆,馆内有对暨南大学办学历史的钩沉。三落三起,经历了五次辗转播迁,暨南大学始终与民族命运共沉浮,与时代脉搏同起伏,在动荡年代无私奉献的暨南人被铭刻在此。

“这位就是江上青烈士。”翻开一本《百年暨南》画册,暨大生科院退休老师、红色教育专家李胜利指着书上的照片说。

1929年,18岁的江上青加入中国共产党,从事地下学运工作。1931年8月至1932年3月,他带着革命任务,作为党的派遣人来到暨南大学历史社会系学习,他追求进步思想,就读期间与党支部书记李致民一起组织学生进行抗日救亡运动。两人为了保护学生挺身而出,不惜暴露身份。

“江上青烈士作为左联的文学家,在学习期间创作了许多爱国诗篇。九一八事变后,江上青非常愤怒,写下了《前进曲》,诗中写道,‘只有当人民大众的阳光与地下的熔岩能够融化冰雪,能够洗掉血腥的时候,这个时代才能够顺利前行’。”

“我们应该铭记、传承江上青以及其他革命先烈的精神,没有他们就没有我们现在的生活。”李胜利说。

明湖

克难穗地重建,海内海外众志成城

花木繁盛,湖水碧绿,暨南大学石牌校区的明湖,如今是不少暨南学子留影打卡的地方。就是这一湾湖水,背后隐藏着一个重要故事。

新中国成立初期,暨大一度停办。1957年5月,广东省政协第一届委员会第三次会议上,不少归国华侨政协委员建议筹办一所新型的华侨大学。这一建议得到时任中共广东省委第一书记陶铸的支持。

1958年9月,暨南大学得以在广州重建,并举行复校后第一次开学典礼,陶铸兼任暨大校长。

在任期间,陶铸不断完善学校各项建设,多方招揽贤才,云集大批专家,使得暨大一时间人才济济。陶铸还带头捐出两个月工资1000元。在他的感召下,海内外华侨华人慷慨解囊。

他努力创造良好的校园环境。位于暨南大学石牌校区的明湖,就是由他带领师生一同修筑的。明湖分为两边,一方一长,方为日,长为月,寓意“战胜困难,取得光明”,如今成为暨南大学标志性景点。

暨南大学在广州的重建和发展凝聚着先辈们的无数心血和汗水。这个故事,也留在无数暨南学子的记忆中。

暨南大学党委书记林如鹏:暨大思政工作注重“分流教学,分类培养,同向融合”

南都:暨大如何做好为党育人为国育才的工作?

林如鹏:这几年来,暨南大学坚定贯彻落实习近平总书记视察暨南大学时提出的“坚持立德树人的根本任务,坚持学校办学特色,弘扬暨南精神,擦亮学校的金字招牌,把中国优秀传统文化传播到五洲四海”的五条要求,毫不动摇地坚持和加强党的全面领导,紧抓各级党组织的工作,力争把立德树人根本任务落到实处。

我们坚持每年开展由校党委书记主抓的党建“书记项目”,不断加强党的组织体系建设,充分抓住党委书记、各级党组织以及党支部书记、各级党组织的组织员、学生、先进分子等的示范带头作用,使各级党组织各司其职、各负其责,进一步把党员组织起来,把人才凝聚起来,把群众动员起来,充分发挥党的政治优势和组织优势。

近几年来,我们获得了一百多个省部级党建的优秀项目,各级党组织的先锋模范作用不断呈现出来。

另外,我们特别注重党建工作和业务工作紧密结合,做到“同频共振、双融双促”,克服了党建和业务“两张皮”的现象,所以现在的党史学习教育,老师和同学们积极性都很高。

我们现在还有很多党建品牌活动,包括教师党支部书记“头雁工作坊”、党建组织员“星火工程”、大学生党员“忠信笃敬班”,都获得了广大党员同志的欢迎。

南都:作为百年侨校,目前学校党建工作又有哪些突出的亮点?

林如鹏:暨南大学学生思政和别的学校有很大的不同。暨南大学全日制学生有4.2万人,其中有1.4万多名港澳台侨和华人及外国留学生。

长期以来,我们一直注重“分流教学,分类培养”,但是最后要同向融合,要奔着同一个目标去。所以我们提出,对于内地学生,在党史学习教育中,要特别加强“四史”教育,把他们培养成德才兼备、品学兼优、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

对于港澳台侨学生,要把他们培养成爱国爱党、自觉维护祖国统一、拥护“一国两制”、为港澳长期繁荣稳定和实现祖国和平统一做贡献的坚定爱国者。对于华人及外国留学生,要把他们培养成了解、熟悉、热爱中国文化,对我们友好,主动担当中外交流的文化使者。

因此在我们的思政工作中,就要针对不同学生的特点,把思政工作做到同学们的心坎中去,落到实处。这既是我们的特点,也是我们工作中的难点。

但这么多年来,学校也很好地做到了,将三类学生都培养成才。我们的内地学生在各自工作岗位上成为了很好的社会主义建设者和接班人;港澳台学生都非常坚定地站稳政治立场,成为了维护港澳台稳定的坚定力量;而散播在全世界各地的华人及外国留学生,都为中外文化交流工作做出了自己的努力,担当起了中华文化传播的使者。所以我认为,暨南大学的思想政治工作有独特性,这也是我们工作的亮点。

统筹:尹来 陈成效 游曼妮 执行统筹 董晓妍

采写:南都记者 董晓妍 实习生 马欣瑞 通讯员 李伟苗

视频:南都记者 陈灿荣

摄影:南都记者 陈灿荣 部分由通讯员供图

- 下一篇:挖掘红色故事 参与暑期托管