从观念到无念 蒙上眼睛创作

雕塑家隋建国制造交流的“庞大固埃”

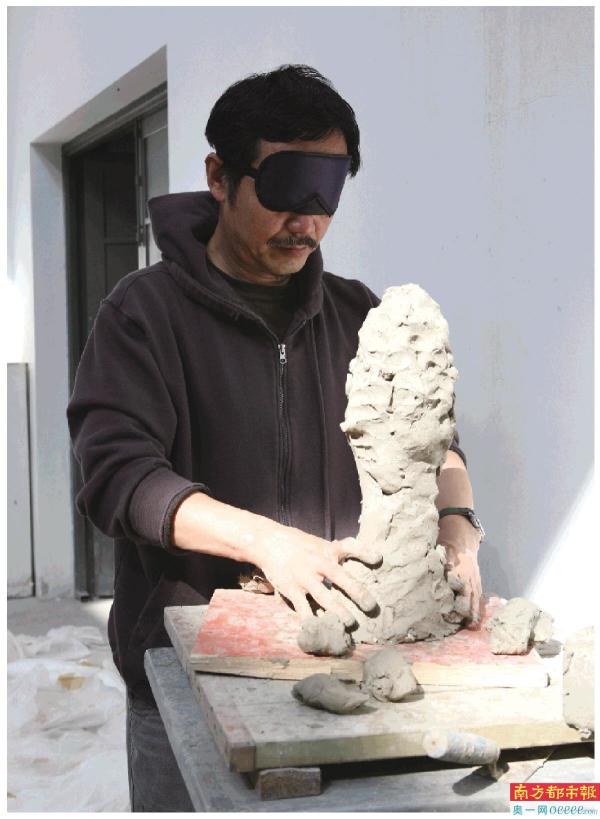

《盲人肖像》泥,及综合材料,2008年。

手掌与泥团触碰的那一刻,DNA印迹留存于物体之上,手指间的空白以物的方式显现,雕塑被赋予了新的含义,使得一个无限开放的场域被打开。

自2008年起,艺术家隋建国就期望减少知识、训练以及个人意识对雕塑的干扰,告别现代主义、观念艺术和早期现实主义的创作方式,探索出一种无限敞开的创作模式。从《盲人的肖像》开始,他放弃对“手”的有意控制,蒙上双眼,自发地进行创作。在后期,结合3D打印技术将自己蒙眼后制作的泥塑进行放大,使得原始泥稿表面掌纹和泥土颗粒等众多细节得以更清晰地呈现,包括《肉身成道》《云中花园》《写空》等一系列作品。后来,创作灵感自然而来,在家吃饭的时候,看着电视的时候,肌肉的动作引导着创作,手心里的小巧作品有了“灵魂”。

蒙上双眼创作

蒙上双眼的那一刻,有意识的日常雕塑训练成为了本能。但是手上的作品是如此的娇小,如何冲击大众的灵魂?他选择将小小的作品放大通过现代技术放大再放大,大到陈列在公共空间也不嫌小,观看者能看到他的“庞大固埃”从而进入交流。这个尝试从2008年的《盲人肖像》开始,当时他采用了最原始的雕塑手工模拟放大技术,通过套圈的方式,将雕塑模型一圈圈地记录下来,进行放大。然而这样的做法无法呈现原始泥稿表面的众多细节,不能完整表达作者的想法。最后他开始和多位国内外重要专家及图像学家合作,运用高清晰度3D扫描和打印技术,制作出清晰地还原原始泥稿表面掌纹和泥土颗粒的大型雕塑系列。

“如果没有3D打印技术,我捏的这个东西就什么也不是。”隋建国说,通过3D打印技术的高清扫描、放大,使得原稿细枝末节的精彩得以呈现,同时印在泥塑周身的手的纹路也强调出人的参与。极度的放大,让触觉变成了视觉。

这种探索在不断延续。2017年,隋建国个展《肉身成道》的现场以文献形式展出了他自2008年以来“捏”过的粘土等材料。“从盲人肖像到《肉身成道》,其间的过程将近9年。借助3D技术,我完整地展示了‘泥’的形象。”隋建国表示,随着实践经验的累积,他越来越深入地认识到,在日复一日的工作中,身体和重复性的行为本身的重要性。

创作与劳作同理

材质、形式类似,作品形态却又各不相同,这是艺术家不断放下、进行自我突破过程中的产物。

早期,即便蒙上眼睛,习惯性肌肉记忆也很容易在以往的实践中定型,应用到创作中去。由此隋建国不得不拿掉眼罩,同时戴上拳击手套对泥发起“进攻”,甚至将泥从高空抛掷,来与这种惯性对抗。后来,觉得捏得好坏都一样,看不看也无所谓了。

十余年来,隋建国捏了上千块泥,每次捏完,还会拿放大镜看,看看哪几块有意思,以前没见过。他从中挑出1900多块原型泥塑扫描、存进云盘,这些数据活在云盘里的世界,宛若一个“云中的花园”。

这个花园留存了他近十几年来的作品数据。“我用了十年的时间才解释清楚我和这些作品的关系,我要用身体去证明,我是我自己。”关于这场探索和讨论是漫长的,甚至可以说它是始于一次 “走投无路”之举。上世纪90年代,隋建国开始使用观念艺术的创作方法,结合写实雕塑的语言进行创作。他创作的《衣钵》震惊海内外——那件铸铝材质的、巨大的中山装第一次用写实的手法,介入了急剧变动中的中国社会现实。隋建国还陆续给古希腊的“掷铁饼者”、米开朗基罗的“濒死与挣扎的奴隶”等经典雕塑穿上中山装,创作了《衣纹研究》系列。

“我用雕塑作品的形式将笼罩在中国人精神上的看不见的中山装再现出来,使其成为承载百年中国革命文化精神的‘衣钵’。它成了一个容器,将历史与现实装在中间。”就此,隋建国将艺术的个人行为上升至观念艺术的层面,完成了艺术创作与社会现实的相互渗透。他的雕塑作品也相继在法国、意大利、日本、澳大利亚等地展览。但隋建国并不满足于此。“观念艺术就好像脑筋急转弯,会变成一种想点子的艺术,不能调动一个人的全部力量,而我需要把身体的内力发挥出来。”

想把眼前的艺术规则和训练全部扔掉

在“走投无路”之下,他闭上了眼睛,凭本能与一团“烂泥”游戏。

“上完本科生读研究生,又在中央美院当老师,学习了很多知识和技术,但到了这个阶段我觉得都没用。我就是想把那些训练全部扔掉。”隋建国回忆,前段时间,北京有一个阿尔贝托·贾科梅蒂的展览。他是超现实主义雕塑家中很重要的代表人物,但是后来他觉得超现实主义不能让他满足,便退回到古典主义雕塑,面对模特儿写生。

可退回到一条保守的路上,他依旧很痛苦。“贾科梅蒂曾说过,在我跟模特之间隔着太多的雕塑。在他对着模特儿写生时,眼前有很多艺术史上的伟大雕塑作为榜样,比如古希腊的菲狄亚斯、文艺复兴的米开朗基罗,比他只早三四十年的罗丹。”还有当时很时髦的非洲和大洋洲原始艺术。”隋建国说,贾科梅蒂要有所突破,必须要把跟模特之间隔着的这么多雕塑一个个去掉,一直到他跟模特之间什么也没有。

1999年,隋建国在巴黎高等美术学院当客座教授时,学校旁边就是卢浮宫,只要有空他便跑去卢浮宫看自己喜欢的东西。“在看卢浮宫时,我不禁思考,到底是挂在墙上的画是法国的传统,还是马路上走的人是法国的传统。最后,我认定人是法国的传统。墙上挂着的只能算传统的尸体,其中有出名的,也有不出名的。”隋建国说,艺术家要将他们自己所处的时代放到艺术里。在隋建国看来,人类文明都处在不断蜕皮的状态。中华五千年文明就像一条龙一样,不断壮大前进,留下来的物质见证就像这条龙蛇褪下的皮。

近五十年的艺术实践历程也让隋建国有了经验。“我开始体会到艺术与人生其他事情相似,并不是说着急就能马上出成果,也不是说用的力气大,结的果就多。其中有好几个因素在起作用,包括天赋、勤奋,还有机会。”他笑道,以前年轻的时候,他不喜欢钓鱼,觉得可以撒网抓鱼。但现在他理解了,钓鱼的人是在等待一个鱼上钩的机会。

展讯

隋建国:《写空》

时间:2021.08.16-2021.10.22 地点:33当代艺术中心

简介:著名艺术家隋建国个展《写空》将于2021年8月16日—10月22日在33当代艺术中心展出。展览由著名艺术史学者、艺术批评家尹吉男策划,将以艺术家隋建国不同阶段的代表性作品为脉络,呈现一个清晰的“艺术体系”。

缺题——梁铨个展

时间:2021.8.18-2021.9.12 地点:广东省美术馆

简介:梁铨是中国最早将传统水墨结合抽象创作的艺术家之一,他是中国当代艺术发展的同行者。从85新潮的杭州到美国,再回杭州,然后又到北京,他最后决定长居改革开放最前沿但远离艺术生态中心的深圳。这一时期所跨越的几十年,正是本次展览作品生成的阶段。

生长:《面壁与破壁》——陈彧君个展

时间:2021.8.18-2021.9.12 地点:广东省美术馆

简介:作为职业艺术家,陈彧君一直是国内青年艺术家中活跃的一位,所涉猎的媒材和领域也相当广泛。本次展览以“生长”作为线索,将展出他的雕塑、综合媒材绘画、拼贴、摄影和装置等作品,是陈彧君最近几年创作一次比较完整的呈现。采写:南都记者 王美苏 图片由受访者提供