80后“非遗新生代”传承岭南古琴技艺,延续古琴文化:

阳春白雪不再难觅知音 社交媒体打开“出圈”新路径

区君虹、区宏山父子。

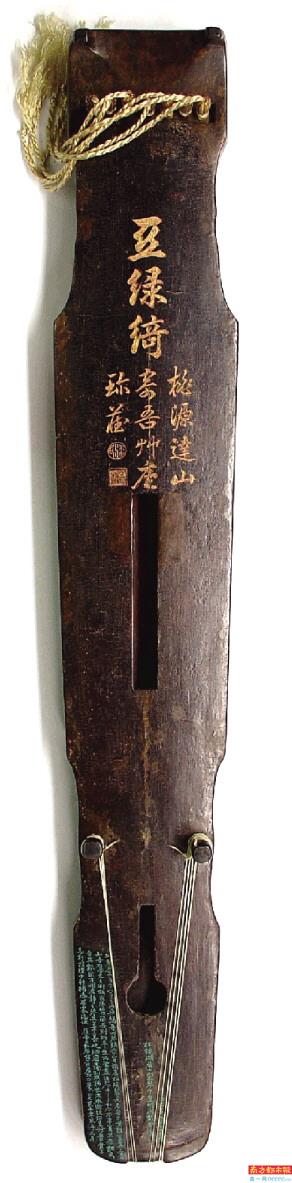

区君虹用一年多时间修复了明代古琴“亚绿绮”。

选良材、定形制、挖槽腹、开底板、合琴、镶配件、裱夏布、髹粗灰、粗磨和试音、髹细灰、推面漆、装弦、篆刻琴铭……一床古琴的斫制要经历以上几十个步骤,至少需要一到两年的时间。因此斫琴是最能磨炼一个人心性的艺术之道。出生在古琴氛围浓厚的家庭,80后非遗传承人区宏山自幼便对古琴演奏、修复和斫制充满好奇。2010年,他全身心投入到岭南古琴传承事业中,伴随着古琴从少有人知到广为人知,现在已是古琴艺术(岭南派)市级非遗代表性传承人。在古琴艺术(岭南派)省级非遗代表性传承人、其父区君虹的熏陶下,他参与了元代的“调元”、明代的“亚绿绮”、清代的“鸾铃”等十数床古琴的修复。

“观摩古琴的历代铭文,如同穿越到各个朝代与故人对话,每一位斫琴家、收藏家与琴相伴的时间都是有限的,我们却希望将古琴文化传承延续下去。”随着时代更迭,区宏山选择用新的方式搭建非遗与现代人们的沟通桥梁,让古琴文化“触网破圈”,走进更多人的生活中。

A 从知音难觅到全心投入古琴传承事业

区宏山天生对古琴有一种好奇与亲近,还未正式学习古琴技艺之前,便在潜移默化中学会了古琴曲哼唱。

13岁起,他开始跟随父亲接触古琴修复和斫制,从小配件做起,慢慢打磨漆胎。连古琴上漆的颜色,主要用鹿角研磨,也用朱砂等矿物原料自己调制。

区君虹看他愿意学,也很乐意耐心教。在当时的年代,传承这一概念并没有这么深入人心,只是在家庭氛围中自然受到影响自发产生兴趣,并非刻意为之。

“技艺只是手部的动作,用一两年就可以掌握大部分,但是琴曲的味道和传达的思想,需要经过长期的浸染才能够领悟。”

古琴缓缓融入区宏山的幼年记忆中,以至于很难用一个明晰的时间来界定,他到底什么时候开始学习古琴。由于身边的人大多不懂古琴,小时候的区宏山还时常感到低落,找不到知音。

后来,他考入广东外语外贸大学主修商务英语,偶尔课后会和同学去白云山麓弹琴,带动了一些同学学习古琴。毕业后进入外贸行业,古琴在他生活中的占比变小,只有闲暇时会在亲朋好友的小圈子里重新拿起。

转折发生在21世纪初。2003年,中国古琴艺术入选联合国教科文组织“人类口头与非物质遗产代表作”。2008年,北京奥运会开幕式让全世界听到了中国古琴的声音。

区宏山感受到国家对传统文化越发注重,来自社会各界、各年龄段的人对古琴产生兴趣。2010年左右,他选择回归,全身心投入到岭南古琴传承事业中。

没多久,区宏山便遭遇了古琴创新与传承两种理念的碰撞与磨合。想学古琴的人越来越多,他开始考虑能否打破一对一的教学传统,同时教多个人。

多人一起学琴会不会教不好?历来被视为“阳春白雪”的古琴艺术会不会走向庸俗化?带着这些问题,区宏山与父亲区君虹进行了深入的探讨。最终得出的答案是:传统形式一定要保留,以一对一传承为根本的基础上,可以适当增加多人小班教学。

“在传承的基础上,要时刻关注社会的需求,符合当下的趋势。”区君虹对于创新表现得非常开明。“在庙会、大街上弹古琴,放在以前就是天方夜谭。但是因为国家重视传统文化传承,在适当的场合向民众展演,能达到更好的宣传效果,两者并不抵触。”

B 发乎本心 弹奏古琴是为了让内心宁静

在区君虹30岁跟着老师学琴的时候,琴弦都是真丝、蚕丝制成的,现在可以用人造丝等多种形式替代。从琴弦的变化上便可以看出,技艺是动态的、发展的。

但非遗的传承不仅关乎技艺,更关乎文化修为的浸润与养成。

出生于中医世家的区君虹自幼学习岐黄术,8岁习武,15岁后又攻篆隶、行草书法。1975年,在他29岁那年,开始跟着岭南派古琴一代宗师杨新伦学习古琴斫制、修复和演奏。

有评价称其继承了杨新伦大师“刚健、爽朗、明快”的岭南琴风,加之太极、金石、书法等国学神粹的融会糅合,形成了古拙无华,古澹幽远的个人风格。

中国传统文化真正融入到区君虹生活的方方面面,即便在日常也能见到他身着唐装,与笔墨纸砚、太极剑或是古琴相伴。

“对于一种艺术来说,风格的协调是很重要的。”区君虹认为,服装与古琴的搭配,不是刻意做给他人看,而在于艺术的协调性。“如果穿唐装或汉服弹古琴,在视觉氛围上给人的感觉会很协调,穿西装就是另外一种感觉了。”

“严格来讲,按照古琴的传统,我们还要沐浴、更衣、焚香,让心灵达到一个更高的层次。”区君虹展开道,如果能够在传统的书房中焚香,与可以欣赏古琴的听众交流,使得听者与弹者之间形成一种共鸣,便是最完美的状态。

区君虹始终强调“自然而然,发乎本心”。在他看来,弹奏古琴不是为了表演给他人看,而是为了让自己的心灵得到宁静。“我一直强调,要根据个人的兴趣,才能够真正学习好、传承好岭南古琴的精髓。”区君虹举例道,一百个学生中真正能够掌握好古琴的人是很少的,可能10%都达不到。能够坚持下来成为骨干学员,有再传承的能力,这些更是要看缘分。作为非遗新生代传承人,将岭南古琴背后的文化继续传承下去,也成为区宏山新的使命。

C 耗时一年多修复传世古琴

那么,对于传统本身而言,什么是可变的,什么又是不可变的?

区君虹给出了自己的答案:最根本的是要保留传统的精华。传播方式、方法可以是多样的,但要考虑为传统文化进一步发扬服务,而不是改变文化的本质。

回归到岭南古琴本身,那就是传统的演奏风格、味道不适宜改变,但可以有个人的风格。反之把古琴演奏当成打棉胎一样“乒乒乓乓”,就是背离了传统、哗众取宠。

由此可见,创新非盲目求新,而是在了解、把握规律的基础上创造出新的思路、新的风格。

这一点在古琴的斫制和改革上尤为明显。从选材到烤漆,每一个步骤都考验着制琴师的功力,其中又属修复古琴最费心思。从业近50年里,区君虹修复了近20床古琴,斫制约150床新琴。

古琴不仅是一件文物,还要能够发出声音,因此修复的要求更高。不仅要“修旧如旧”,还要让古琴的音色再现。

二十年前,区君虹无意中获得了一床明代的古琴亚绿绮,距今已有650多年。但刚拿到手时,亚绿绮不仅没有琴头,连琴身也出现“驼背”现象。

要想将古琴修复好,首先就要把琴头接上去,还要矫正“驼背”,不然琴弦会贴着琴面,是弹不出音的。但在矫正过程中不能损害漆灰,因为传世古琴的漆灰是最珍贵的,如果把漆灰刨去重新上漆,就覆盖了传统。

两难之下,区君虹从骨科医生的矫形手法中,悟出了修复“驼背”古琴的方法。用成对的木质三角形楔子,从古琴两侧的缝打进去,慢慢把古琴逼平。就这样,他足足花了一年多的时间才把亚绿绮的琴身和琴头连接起来。

那时,区宏山正是父亲修琴的副手,参与到不少清代甚至元代的古琴的修复中,其中亚绿绮的修复令他印象最为深刻。他回忆,剖开古琴的琴腔,能够很清晰地看到琴腔的厚薄、琴音的位置,从中收获到不少制琴的经验。

以古为师,结合自己的经历,区宏山创制出有自己风格与韵味的“剑阙琴”,将琴与剑的刚柔融为一体,以此表达对岭南派古琴宗师杨新伦的勤学理念——“琴心剑胆”的一种致敬。

焦点

阳春白雪如何触网破圈?

古琴要去线上也要走入线下

十年积累,岭南古琴逐渐进入寻常家,从个位数的学员发展到现在每年的上百位学员,教学场所从家中变成了位于越秀区大德路的岭南天虹琴馆。伴随互联网时代到来,非遗“触网”成为大趋势,区宏山又将古琴带到社交媒体,不时在抖音上传一些古琴演奏视频。

社交平台上演绎更多经典曲目

“古琴的圈子很小,这么多年只在高雅的精英文化圈层中传播。要想增加古琴艺术传播的深度和广度就要借助新的平台,演奏的题材也要更广泛。”在抖音平台上,除了传统的古琴曲之外,《雪绒花》等国外名曲、《三国演义》《红楼梦》中的经典曲目也能被古琴很好地演绎出来。

取材的广泛并不等同于随意。区宏山会观察曲目整体风格、表达思想与古琴的搭配度,有选择性地进行改编。比如,四大名著的主题曲是根据中国传统名著的中心思想编曲的,在这个基础上演绎就不会走位,也不会偏离。

“通过更多的平台、更多的传播途径,让更多的人知道我们,才可以更好地传承。”

在区宏山的坚持下,他运营的岭南天虹琴馆大众点评、美团在上线。

在2017夏季达沃斯“广州之夜”演奏古琴名曲

本着商务英语的专业优势,区宏山不时会在各类场合与外国人交流,将古琴推向更广阔的平台。2011年,区宏山首次将古琴带入位于北京路的广府庙会时,就关注到一些外国游客对古琴很好奇,跃跃欲试。

2017年夏季达沃斯“广州之夜”上,区宏山现场为世界经济论坛主席施瓦布演奏古琴名曲《流水》,并用流利的英语向施瓦布介绍了中国传统古琴文化。在广州举办的第14届《财富》全球论坛中,他用自己制作的“金丝桐”琴向各国经济首脑、与会成员及其配偶团演奏了古琴名曲《神人畅》。

在他看来,文化艺术是一种世界性的语言。“我有不少外国学生,都是自发了解中国传统古琴文化的。”区宏山说,古琴或许在某些方面触动了他们的心灵,焕发了共鸣,因此他们需要一个途径学习拨动琴弦的方式。

但与西方先认谱后演奏的学习方式不同的是,在古琴教学过程中,往往要先教指法,通过哼唱培养乐感,最后才是识谱,更侧重于绕过现场手把手教学的方式。

知多D

古琴

又称“琴”“七弦琴”,别称“绿绮”“丝桐”等,是一种平置弹弦乐器。古琴艺术是中国历史上最古老、艺术水准最高且最具民族精神、审美情趣和传统艺术特征的器乐演奏形式,除独奏外还包括唱弹兼顾的琴歌及琴箫合奏等。

岭南派古琴艺术主要流传在广东省广州市及周边地区,其渊源可追溯到南北朝时期。受儒道两家思想的影响,在曲目、音乐结构、音色及演奏技法等方面形成了清和淡雅、温柔醇厚、优雅恬静的风格。其琴曲多感慨世事,寄情山水,追求中和至静的境界,代表作品有《水东游》《碧涧流泉》《渔樵问答》《神化引》等。岭南派古琴的演奏营造了清、微、淡、远的意境,构筑出传统文人抒情达意、陶冶情操、净化心灵的殿堂,具有浓郁的中华民族特色。

随着现代化进程的加速,外来文化的影响不断增强,古琴等传统民族艺术呈日益萎缩的趋势。再加上古琴“难学”“难传承”“难遇知音”等原因,岭南琴派的古琴艺术正面临失传的危险,亟待抢救保护。

采写:南都记者 王美苏 实习生 李旭馗 陈舞泓

摄影:南都记者 陈冲

部分资料来源于中国非物质文化遗产网