广东首个区(县)自然村村史编修全覆盖

黄埔村村有村史 上千村民留乡愁

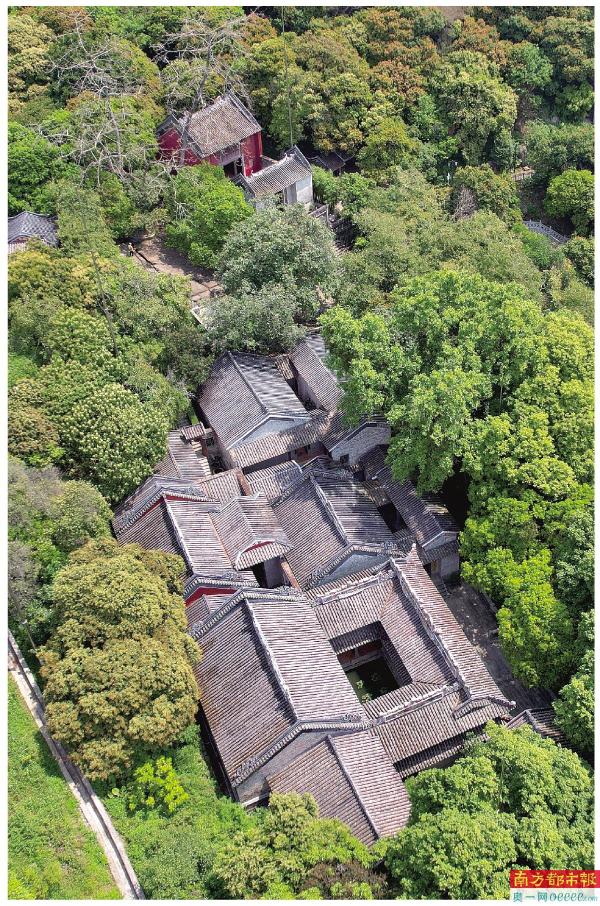

玉嵒书院航拍图,上方通体红色的建筑为文昌庙。

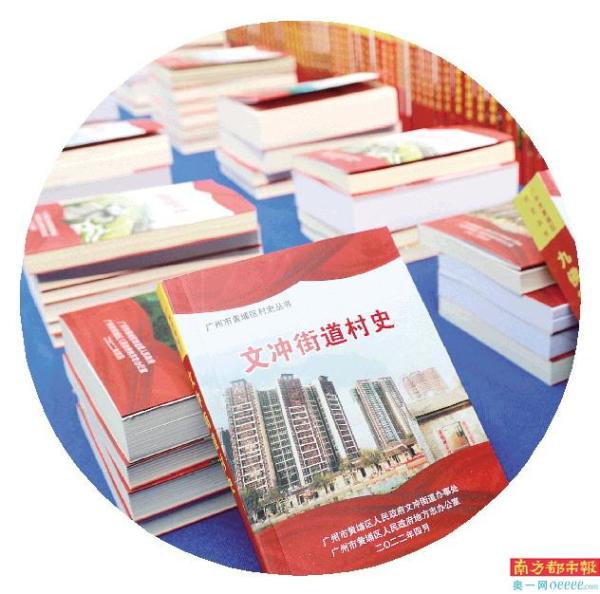

黄埔区村史编修成果新闻发布会现场。

→ 《黄埔区村史》丛书。 通讯员 李剑锋 摄

全书33册、500多万字,穿插图照1100余幅,以实录形式全面客观地记录辖内各村历史演变和发展历程的《黄埔区村史》丛书正式对外发布。5月6日,在广州市萝岗钟氏大宗祠内,黄埔区举行了丛书新闻发布会。据黄埔区国家档案馆馆长、区地方志办主任李国荣介绍,目前该区17个街镇346条自然村已全部完成村史编修,成为广东首个实现自然村村史编修全覆盖的区(县)。中共广州市委党史文献研究室、广州市人民政府地方志办公室副主任胡巧利评价,“《黄埔区村史》丛书是一部小型百科全书,是很好的乡土教材,对规划黄埔的未来发展具有极大参考价值。”

两个月成册,超千名村民参与

青砖石,硬山顶,龙船脊,雕花檐。走进古色古香的钟氏大宗祠,一砖一瓦皆为沉甸甸的历史。据悉,钟氏大宗祠始建于明弘治三年,距今已有500多年历史,见证了当地钟氏家族的历史变迁。

作为广州市农耕文化的重要区域,黄埔区拥有大量传统村落,历史遗存丰富。据统计,全区有革命文物35个,不可移动文物454处,非物质文化遗产32项,古树名木5208棵,是全市列入古树名木保护系统最多的区。

如何保护和传承好祖辈聚居的村庄所承载的历史文化?今年2月,黄埔区以自然村为单位,全面启动全区村史编修工作。仅用两个月,该区346条自然村在搜集整理过往村史资料的基础上挖掘新史料,最终将内容编修成册,实现“村村有村史”。

据李国荣介绍,在参与黄埔区村史编修的1200余人中,90%以上为各村村民。过程中,挖掘并用好村民力量至关重要。在胡巧利看来,“村史由村民自己编写,这就是一个挖掘历史文化的过程,也是普及历史文化的过程。这样的村史,村民读来油然而生亲切感和自豪感,从而更加热爱黄埔,奉献黄埔。”

群众口述专家记录,访百位老人求证史实

萝岗街是黄埔区内首个制定编修方案并高质量交付村史成稿的街道。萝岗街道二级调研员边文革介绍,该街道与市地方志办公室编撰指导萧海英、中山大学历史系教授万毅及其研究团队合作,创新采用“群众口述,专家记录”的全民参与模式。今年62岁,从萝峰小学退休的老校长、萝峰村村民钟进甜就是参与者之一。

萝峰半坡有座800多年历史的玉喦书院,钟氏名人钟玉喦少时在此读书,后官至参议中书省兼知政事、朝议大夫。在村史编修过程中,族人对萝岗街坑村是钟玉嵒的出生地还是居住地产生分歧。钟进甜负责研究钟氏文化,为了以史实说话,他花了近两个月时间拜访了上百位老人,“工作量很大,但都找不到最终证据”。就在截稿前一周,钟进甜在村里一位八旬老人家中发现了遗存的钟氏族谱,得知钟玉嵒是八岁时随父母迁至萝岗坑村永保里定居,成为萝岗钟姓始迁祖。

在文冲街道,17位长者主动请缨,驻点社区近一个月参与村史编修。“他们都是在文冲土生土长的本地老人,平均年龄超过80岁,对文冲的历史如数家珍。”文冲街道文冲社区党委第一书记罗柳民认为,老人们参与编修,让文冲街的村史内容更生动鲜活。

揭开“隐藏的历史”,古村有新发现

长洲街道深井村是我国对外开放之下受西方文化影响较早的地区之一。“我们在追寻‘海丝’文化踪迹和探寻深井村水上居民本源方面,发现了新的村落历史文化基础。”长洲街道深井社区党委书记蓝志帮表示。据悉,早在雍正十三年年间,深井村便已出现在官方奏折中,广东巡抚杨永斌向乾隆皇帝呈送的奏折中提到“黄埔深井村民多会番语,与洋人私自交易”,当时的贸易地点指的就是深井的安来市,如今这本奏折保存在北京故宫博物馆。此次村史修编,通过收录相关故事、多角度地展现了深井安来市商贸文化的沧桑与变迁。

蓝志帮提到,深井村现有三个原水上居民上岸定居的片区,这些居民有着独特的宗族起源、生活习俗和文化传承方式,与江浙一带水上居民同源,但具有不同发展脉络的珠三角“疍民”特色。“我们收录了历代学者对‘疍民’来源的论述,访问了上岸定居的‘疍民’后代,还挖掘和收录了数首‘疍民’中世代流传的‘咸水歌’。”

讲好黄埔故事,将村史作为乡村重要名片

《黄埔区村史》丛书全面客观记录该区各村历史演变和发展历程,涵括各村村名由来、地理环境、政治经济、文化教育、民风民俗、宗族姓氏、古今人物和重大历史事件等内容。丛书单设历史古迹、红色文化、民俗民情、村规民约等条目和专章,详细记录黄埔区古树、古村、古屋等“十古”文化遗存的历史。此外,着重把各村在脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控等工作中的亮点作为大事记记录下来,凸显村域特色和时代特色。

“我们之前在省内也开展过自然村人文历史普查,其中每个村的内容只有3000字左右,而黄埔区的村史编修工作,每个村的文字量达到1万到2万,甚至更多。”华南农业大学人文与法学学院农业文化与乡村旅游研究中心副主任、历史系副主任赵飞说。

李国荣表示,接下来一方面发挥村史服务区域发展的功能,加强文物古迹与历史文化的研究,整理各村“十古”文化遗存历史故事,助力打造富有黄埔特色的乡愁旅游文化线路,促进乡村振兴;另一方面,发挥村史的教化、推介作用,配合街镇全面推进村史馆、村史室、“村史文化墙”建设,促进村史文化进乡村、进社区,并将村史作为推介黄埔乡村的重要名片,联合教育文化部门开展“村史进课堂上舞台”工程,讲好黄埔故事。

采写:南都记者 莫郅骅 通讯员 徐洁芹 范敏玲 胡琼

摄影:南都记者 马强