生态高颜值 绿色新答卷

“蓝天白云”经常在广东居民的朋友圈刷屏。森林进城、绿色惠民,让广东人真切感受到人与自然和谐共生,生态环境获得感更强。

“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”,保护好生态环境是“国之大者”。要论生态环境治理投入的真金白银,广东力度很大。近五年广东投入7500亿元,推进环保设施建设与污染治理,收获显著成效。

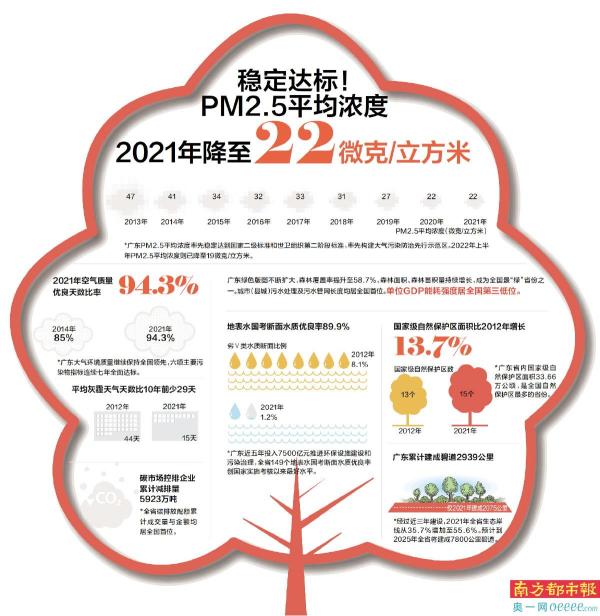

梳理发现,2021年全省城市(县城)污水处理能力达2947万吨/日,污水管网长度为7.34万公里,均居全国首位。全省空气质量优良天数比率为94.3%,PM2.5平均浓度降至22微克/立方米,率先构建大气污染防治先行示范区。珠三角九市全部纳入国家“无废城市”建设。

十年变迁,绿色已经成为广东高质量发展的鲜明“底色”。森林覆盖率由2012年的51.3%增长至2021年的58.7%,森林面积由6900万亩扩展到1.58亿亩,森林蓄积量提升至6.24亿立方米,森林公园、湿地公园、自然保护区等自然保护地数量稳步递增。

而且,广东21个地级以上市全部加入“创森”行列,建成11个国家森林城市。每年约1.5亿人次享受到生态福利,助力实现“300米见绿、500米入园”“推窗见绿、出门进林”目标。

过去十年,广东推进绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式,让生态文明建设融入经济社会发展全过程,创新制度建设,为绿色发展提供可靠保障。

数据显示,“十三五”以来广东制定、修订90多件次生态环境地方法规,探索建立生态补偿机制。在落实粤港澳大湾区建设等国家重大战略、构建“一核一带一区”区域发展新格局工作时,始终把生态保护放在优先位置。在研究高质量发展综合绩效评价体系时,提高一级指标的绿色权重,将生态文明建设纳入经济社会发展评价体系。

广东重新编制碳普惠交易管理办法,深化完善碳普惠自愿减排机制,推动碳达峰碳中和战略目标实现。碳排放交易机制也不断完善,截至去年底全省碳排放配额累计成交量达1.997亿吨。

“环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福。”广东坚定不移践行“绿水青山就是金山银山”的理念,让生态环境“高颜值”与经济发展“高质量”协同并进。通过抓铁有痕的整治、“一票否决”的责任考核,交出了天更蓝、地更绿、水更清、城更美的生态答卷。