仓海爱国情 沼泽变诗廊

仓海诗廊被认定为广东省社会科学普及基地,用诗书画扮靓乡村,用文化助力乡村振兴

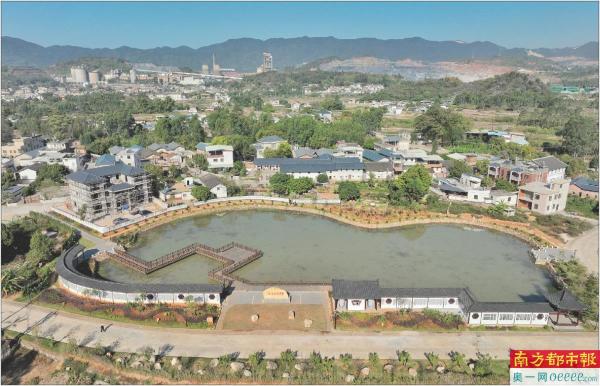

仓海诗廊。梁伟龙 摄

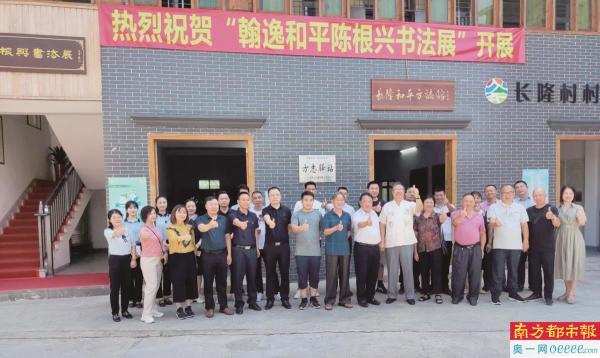

“翰逸和平陈根兴书法展”在全省首个自然村级方志馆举办。陈根兴 供图

夏日,葫芦莲塘内的大片荷花盛开。李乐忠 摄

日前,广东省社会科学界联合会印发了《关于认定广东省社会科学普及基地的通知》,梅州市蕉岭县文福镇仓海诗廊被认定为省级社会科学普及基地。

仓海诗廊位于广东省梅州市蕉岭县文福镇长隆村和白湖村交界,以晚清抗日志士、教育家、爱国诗人丘逢甲的别号“仓海”命名,是梅州市作家协会首个挂牌的采风创作基地。在原有自然景观的基础上,仓海诗廊还挖掘人文资源,展示姓氏家训,以诗书画扮靓乡村,用文化助力乡村振兴。

1

昔日沼泽变诗廊

融合自然风光与人文艺术

仓海诗廊呈一扇弧形,由“书法游廊”“书画展览馆”“长隆村村史馆”“长隆和平方志馆”构成。书法游廊环绕葫芦莲塘建设,长廊内精美的书法雕刻内容多是客家先贤留下的传世之作,以及反映家风家教和家国情怀的作品。莲塘道路周边则摆设了景石,碑廊上以不同的书法字体风格刻着蕉岭县的87姓,通过家训和姓氏反映客家源远流长的历史。

自然风光与人文艺术在这里巧妙融合,游客既可以停下脚步,在长廊中欣赏书法艺术,也可以漫步于葫芦莲塘边,将乡村的美景收入眼中。

仓海诗廊旁边坐落着一座现代简约风格的书画展览馆,这是蕉岭县首家以书法、绘画为主题的展馆。该展览馆外设雕刻名人家风家训的文化广场,内设“家训馆”“名人堂”“藏书阁”三堂,将诗词创作基地、书法培训基地、绘画写生基地等有机结合,共展出数百位近现代书法名家所创作的书法作品。

长隆村村史馆对原有老年人活动中心进行外立面改造,展现客家民居的淳朴与古风。馆内展出展览以长隆村发展历史和乡贤事迹为主,辅以农耕文化等内容。长隆和平方志馆内则展出和收藏近千册志鉴和各姓氏族谱籍书籍。

仓海诗廊建成后,每天都有不少当地的村民在长廊中下棋小憩;到了傍晚,这里则成为村民们散步、跳舞的场所。很难想象出仓海诗廊所在的地方,曾经是一片荒废的“沼泽地”,由于难以耕作,已荒废多年。

2

镶嵌数百首诗词

弘扬爱国主义精神

中国仓海诗廊所在的梅州市蕉岭县文福镇,是著名爱国诗人、保台卫士丘逢甲的故乡。“仓海”是丘逢甲的别号,“仓海诗廊”的建设便是为了弘扬丘逢甲的爱国主义精神。

1895年,清朝廷与日本签订《马关条约》以后,丘逢甲电奏“万民誓不服倭”,率领台湾民众坚决抗日。保台抗争失败后,丘逢甲挥泪内渡回到家乡,1896年写下著名诗篇《春愁》:“春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸。四百万人同一哭,去年今日割台湾。”

丘逢甲内渡大陆后,全心致力于教育改革和育才救国的活动。蕉岭县县志等资料记载,1904年,丘逢甲在家乡创办了一所专门培训小学师资的学校,取名为“镇平初级师范传习所”。是年冬天,丘逢甲又转而着手筹办族学,分别在镇平城东的东山和文福乡员山创办两座族学堂,并命名为“创兆学堂”。

丘逢甲的儿子丘琮则是抗日救亡团体“东区服务队”的发起人。1938年12月,丘琮率领东区服务队开赴蕉岭,在当时偏僻的文福掀起了抗日救亡的爱国热潮。由此可见,革命火种早就播种在文福,在这片人文深厚的土壤破土发芽。

为弘扬丘逢甲的爱国主义精神,仓海诗廊项目发起人、广东省地方志办副主任丘洪松于2017年年底在丘逢甲故乡蕉岭县文福镇牵头筹建“仓海诗廊”。建设仓海诗廊的想法得到了乡贤和村民的大力支持,现如今仓海诗廊上共镶嵌了丘逢甲、黄遵宪等梅州市著名诗人的数百首诗词。

3

建设乡村打卡地

提振乡村文化产业经济

新建的游客服务中心,干净整洁的水泥村道,刻有客家童谣和谚语的石头……行走在仓海诗廊,赏山村田园风景、品名家书法、读人文方志,处处都能感受到浓郁的人文气息。

近年来,仓海诗廊获评国家3A级旅游景区,成为梅州市、县的爱国主义教育基地,昔日“沼泽地”已是远近闻名的文化风景区、网红打卡地。

“文化振兴是乡村振兴的重要组成,是乡村的铸魂工程。”丘洪松接受媒体采访时表示,建设文化项目设施,提振乡村文化产业经济,是实现乡村振兴的可行路径。未来还将整合周边村的文化资源,将仓海诗廊打造成爱国主义教育基地、红色革命文化教育基地、优秀传统文化传承基地、乡村文化振兴示范基地、青少年科学兴趣培育基地、长寿养生体验基地。

在仓海诗廊景区内,利用老祖屋改造建成的“和平人家”农家乐以股份制形式,发展当地群众入股,将群众饲养的鸡鸭鱼和种植的青菜供应给农家乐餐馆,增加群众收入,实现共同富裕。进入“和平人家”,映入眼帘的是左面墙上的“这里是文福”,展示了文福独有的26项历史文化、自然资源。右面墙上悬挂的“仓海诗廊记”,述说了仓海诗廊的前世今生。

文福镇长隆村党总支部书记、村委主任丘柏松表示,在仓海诗廊项目的成功示范效应下,节假日到村里参观旅游的市民络绎不绝,昔日名不见经传的小山村而今打出了自己的金字招牌,这两年外出务工的年轻人也逐渐回到村里创业。当下长隆村正谋划将村里一些符合条件的民房改造成民宿,开辟农村土特产交易市场和农家乐,规划建设生态蔬菜的种植基地,让村民增加收入增强幸福感。

相关新闻

“翰逸和平陈根兴书法展”在全省首个自然村级方志馆举办

近日,由仓海诗廊筹建领导小组主办的“翰逸和平陈根兴书法展”在广东首个自然村级方志馆蕉岭县文福镇长隆和平方志馆正式开展。展览主要展示广东省书法家协会会员陈根兴的70多幅书法作品,书法内容涵盖中国古代至近现代的著名诗词。

陈根兴现已年届80岁高龄,52年前从部队分配到文福镇工作,第一站就是来到现仓海诗廊所在岌山驻队工作,在这里和村民同吃同住同劳动,结下深厚的情谊。

“50年过去了,原来的小村庄发生了翻天覆地的变化,之前是穷山僻壤,只有几块水田,老百姓日子过得很贫苦,今天村子里都盖起了新房,路也变得非常漂亮。”陈根兴说,虽然后来离开了文福镇,但他一直对这里的父老乡亲念念不忘,期望此次展览能够通过书法弘扬中华优秀传统文化,为乡村文化振兴贡献力量。

热爱中国书法

大胆创新提升书法水平

陈根兴多年来痴心书法,二十年来,他认真研习十大行书,探索楷、行、草之有机融合,逐步形成自己的风格。除篆体外,其余几种体裁皆有涉猎,重点以楷书起步,力求结体过关,注重基础,作品尤其注重布局谋篇,字划圆润美观,刚柔相济。

“我从小就喜爱书法,家中三代人都是中医,父辈开药方,我小时候也经常跟着他们抄药方,培养了对书法的兴趣。长期的学习和工作中,也经常提笔书写。”陈根兴回忆。

但真正走上书法的道路,还是在退休后。在退休的二十多年中,他每日勤学苦练,翻阅中国历代名家的书法字帖,从临摹开始,了解单字的字体结构。陈根兴认为,书法艺术要保留古法,先把单字的结构写好。常用的上千个字中,每一个字都要过关。在此基础之上,按照古帖的章法琢磨技法,认真学习、临摹、对比不同的书法技法,领悟其中的精髓。

当然,光停留在临摹还远远不够,还要在理解的基础上做到大胆创新,逐步形成自己的风格。“书法作品的创作也跟个人的阅历相关,下笔应该有轻重变化,笔锋的收放要流畅,还要表达文字蕴含的思想情感。”陈根兴说,这些都需要不断的练习。创作不是一件容易事,有时要书写数十次才能获得一件较为满意的作品。

传播书法文化

为乡村文化振兴贡献力量

从经典的唐诗宋词、红色诗词到现当代诗词,陈根兴的作品多与诗词相结合。在钻研书法的这二十年里,他不仅要钻研书法技法,还进一步研究诗词背后的故事。“诗词是中国的文化瑰宝,在创作书法作品前要先理解诗词。”陈根兴说。回忆几十年前刚刚从部队来到文福镇的生活,陈根兴感慨万千。那时,镇子周边都是山田、破旧的老屋,生产连耕地的牛都很缺。他作为工作队的同志,曾带头下地拉犁拉耙,以赶上农时。现如今,旧的农村已变成国家3A级旅游景区,楼房代替了旧屋,呈现出一片欣欣向荣。

长期在农业农村工作的经历,令陈根兴时常接触农村人民群众,对他们的文化需求非常了解。“人民群众对文化的需求是很重的,尤其是客家地区,再辛苦大家都会想办法把自己的子女送去读书,有着‘耕读传家、崇文重教’的传统。最起码逢年过节书写对联,都要用上毛笔字。”陈根兴表示,虽然现在毛笔书法、硬笔书法已逐步被电脑打字所取代,但书法这项传统艺术不能丢。

“期望通过书法作品的展示,将中华优秀传统文化更好地传播出去,为乡村文化振兴贡献力量。”陈根兴说。

采写:南都记者 王美苏 新媒体协作:李焱彤