截至2022年10月,国内67%已上市罕见病用药已纳入国家医保目录

“天价药”如何抵达罕见病普通家庭

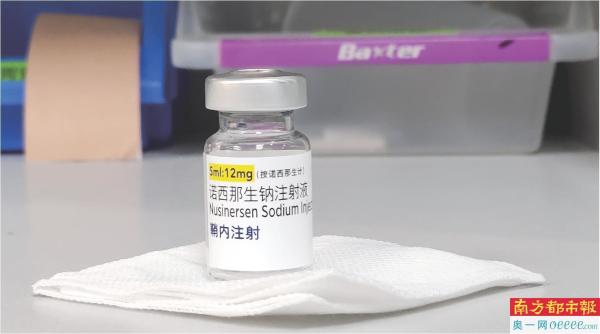

诺西那生钠注射液,一瓶5毫升,近70万一针,进医保报销后1.1万一针。 南都资料图

编者按

2月28日是国际罕见病日,南方都市报健康联盟深入罕见病群体为他们发声、持续关注罕见病药物行业状况为患者寻求希望。今年,南方都市报、病痛挑战基金会、轻松筹、北京微爱公益基金会共同发起“点亮生命色彩”关爱罕见病特别行动,将持续关注罕见病贫困患者家庭,提供医疗康复救助绿色通道。

全球罕见病患者已超过3亿,其中我国有近2000万患者与罕见病作斗争。不少罕见病患者需要终身用药,然而“无药可医”“有药难及”一直是他们无法绕开的难题。背后的根源如何?如何从产业端激活企业研发活力,“天价药”如何抵达罕见病的普通家庭?

纳入医保

患者从“有药可用”到“有药可保”

“你终于等来这一天了。”2021年末,法布雷病治疗药物“瑞普佳”通过医保谈判进入国家医保药品目录,单支药品价格由1.2万元降至3100元。看到这一消息,李骏的主治医生感慨其背后的不容易。

安徽地区的法布雷患者李骏(化名)早在十几年前就被诊断出法布雷病,由于药物供应以及药价过于高昂等缘故一直没能用上药,在这期间,身体也出现了其他的并发症。

除了瑞普佳以外,SMA治疗用药诺西那生钠注射液通过谈判降价进入医保目录,从最开始的70万元一针降价到3.3万元一针,让SMA患者从“有药可用”变成“有药可保”。

据《2023中国罕见病行业趋势观察报告》,全球目前已知的罕见病超过7000种。据估计,全球罕见病患者已超过3亿,其中我国有近2000万患者与罕见病作斗争。在罕见病领域,依然存在诸多未满足的医疗以及药品的需求。

病痛挑战基金会信息研究总监郭晋川向南都记者谈到,不同的罕见病患者所面临的困难会有所区分。“在7000多种罕见病里,真正有效治疗方案的不到5%,有病可治、有药可医的不到10%。因此,还有大量的罕见病患者面临无药可医的情况。除此以外,还有诊断难、特医食品供应难、敷料使用不能报销以及药物短缺等各种难题存在。”

破解“研发盈利难”

激活罕见病产业领域的政策频繁出台

罕见病治疗的药物又被称“孤儿药”。由于市场需求较低,但企业研发投入大,难以获得盈利,以至于难以激发企业研发的积极性。

CIC灼识咨询经理刘宇琪谈到,“对市场化的企业来说,任何新药的开发都需要权衡研发投入、成功率和市场空间。我们目前对很多罕见病的认识仍然有限,同时药物研发周期长、临床试验入组难、投入大,尤其需求(可及人群)也很少时,很多企业没有足够的研发动力,即使成功获批,也只能通过高价获得平衡的收入回报。”

如何解决药企研发背后盈利难的问题,从而使其将研发资源投入孤儿药?

我国近年来频繁出台激活罕见病产业领域的政策。据记者不完全梳理,2018年5月11日,国家药监局会同科技部等5部门联合发布了《第一批罕见病目录》,共计121种疾病,为各部门制定罕见病相关政策提供了重要依据。

在孤儿药研发和激励和支持上,科技部通过国家重点研发计划、重点专项先后支持了多项罕见病科研项目,投入中央财政经费。通过重点专项设置引导社会资本向罕见病诊治技术、孤儿药投入。此外,关于企业的税收减免以及孤儿药的市场独占期方面也有明确的政策出台。

对于如何激发产业活力,企业家群体也一直在关注。“孤儿药的研发单纯依靠企业驱动和市场机制很难得到解决。”贝达药业股份有限公司董事长兼首席执行官丁列明曾在《关于进一步鼓励和支持孤儿药研发的建议》中指出,“对于中国国内罕见病基础研究、转化医学研究和孤儿药原始创新,需要构建贯穿研发、注册、上市后各阶段的系统性激励机制。”

也有业内人士谈及,需要通过大数据赋能,建立罕见病患者档案信息数据库,从而更好地联动医院端、产业端以及患者端资源。如此一来,有助于提高患者用药的可及性,同时对于药企来说,也能及时招募到临床的受试者,推进研发的效率。

研发激活

国内罕见病药物上市数量明显增多

政策层面所释放的红利也促进了罕见病药物的研发,数据显示,罕见病药物的开发趋势也逐渐在全国市场稳步增长。

企业也逐渐感受到暖意。据不完全统计,恒瑞医药、上海医药、君实生物、石药集团、北海康成等药企均有布局罕见病领域。

例如,北海康成在2020年成功引进韩国的Ⅱ型黏多糖贮积症治疗药物艾度硫酸酯酶β注射液,成为国内首个且唯一的全球新一代治疗Ⅱ型黏多糖贮积症的酶替代疗法。2022年8月,上海医药曾在投资者交流环节回应,公司在罕见药方面,共有在研项目15项。康弘药业也于近日公告,公司子公司四川弘合生物科技有限公司KH617于2023年2月14日获得美国食品药品管理局针对胶质母细胞瘤的孤儿药资格认定。

对于目前罕见病药产业的新态势,郭晋川指出,“随着优先审评审批通道等政策引导,境外新药不断得到加速引入,同时国内的仿制药也得到一定程度的发展。从2019年到2021年,整个罕见病产业正处于野蛮生长的态势,国内外创新医药企业都看到中国罕见病行业欣欣向荣的势头。”

“近年来,国内罕见病药物的上市数量明显增多。药品审评中心从2018年开始公布的三批临床急需境外新药名单中有37个罕见病药品,已经有25个在国内成功上市。”郭晋川说道,“不过,我们要关注的下一步是,药物在国内上市以后,其核心的支付及保障问题如何解决?”

用药保障

创新支付为患者提供药物费用报销

数据显示,截至2022年10月,已有2860种药品进入国家医保目录,国内67%的已上市罕见病用药都在其中,大大减轻了患者的用药负担。不过,对于部分价格特别昂贵的罕见病用药,由于远超基本医保基金保障水平和患者承受能力等原因,依然无法被纳入基本医保支付范围。

如何完善以政府为主导、通过患者自负、医疗报销、慈善捐助、专项基金、商业保险等在内的多方参与、共同支付的“1+N”罕见病用药保障机制?如何才能更好地激活这一失灵的市场,从根本上来保障罕见病患者的用药?

广州医科大学附属市八医院感染病中心首席专家蔡卫平在和南都记者交流中提到,可以考虑医保设定单一罕见病人群用药支出总额,制定风险分摊机制。鼓励、支持和引导普惠型补充商业医疗保险发挥补位作用,完善罕见病家庭社会救济机制,例如成立专项慈善基金会等。

另外,蔡卫平还提到,医保局和国家卫健委协调好公立医院考核指标,合理分配国家基本药品与集采、国谈药物配备比例,只考核药物品种不考核药物金额,留下一定的空间给疗效确切、危重病人急需使用的原研药。

郭晋川进一步对此补充,“除了医保以外,最易触达的创新支付可行路径则是普惠性的商业健康保险,也就是惠民保,比如广州的穗岁康、佛山的佛医保等,通过此类保险来为患者提供药物费用的报销。除此以外,浙江和山东等地的政府也在当地惠民保上市时提出明确要求,包含罕见病的保险责任,包括起付线、保障的上限以及报销比例等。此外,还有部分药企与保险公司进行合作,采用风险共担的模式,或按疗效付费。”

社会组织也在为此发力。轻松筹方面在接受记者采访时提到,作为大病救助众筹模式的创立者,轻松筹对于有困难的罕见病患者提供个人大病筹款的平台与服务,打通罕见病援助专项绿色通道,通过互联网的力量,让更多爱心人士与需要帮扶的罕见病困难家庭连接起来。

B07-B08

统筹:尹来 游曼妮

采写摄影:南都记者 伍月明 李文

设计:刘妍妍 执行:叶可可