“深圳是一台无场次的先锋话剧,上演无数各自独立、穿插的话剧”

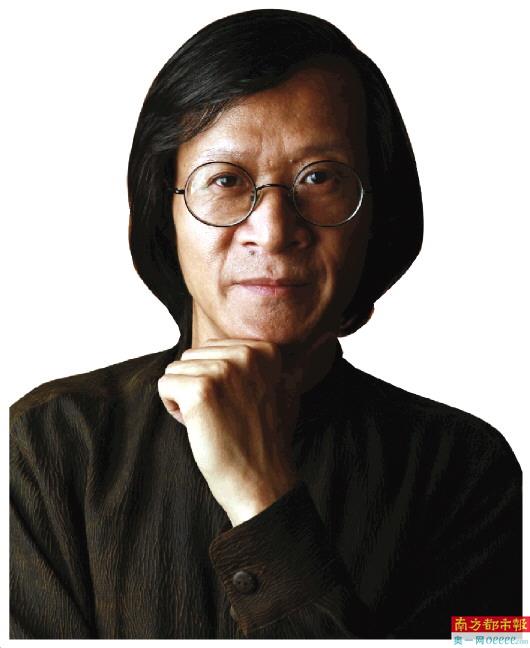

书写近30载“读城记”,文化学者胡野秋的《深圳传》出版,希望打通深圳古代、近代、现代史

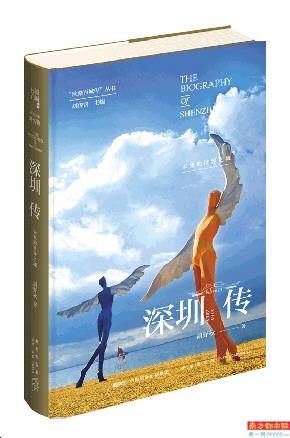

以个人视角为深圳立传。近日,深圳文化学者胡野秋的新书《深圳传》出版,他将在深圳生活27年的“观察、思考、闲逛”转换为拟人化的城市传记。胡野秋表示,《深圳传》是他个人的“读城记”,在近30年中,他常常用脚“阅读”这个城市,他想用一本书打通深圳古代、近代、现代史。

◎深圳就是一台无场次的先锋话剧,当北上广在叙述一个完整故事的时候,深圳每天都在上演着无数各自独立、穿插、互不干涉的话剧,这些桥段既可成为折子戏,又能联袂演出,每场戏都有关联,但也可能冲突。

◎我写作是“抓小放大”,重心在细节再现,而城市传记虽然不会像史书那么严格拘泥于史实,但又不是写小说,不能任意虚构,所以常常是带着镣铐跳舞,动作有力、姿势难看。案头准备的难度巨大,写作的整体推进倒还是比较顺利的。

——胡野秋

A

将历史缝合、焊接、连缀

发现深圳发展的历史必然性

南都:你写作《深圳传》真正的内在动力是什么?是因为自己在这个城市里生活了近30年,心里很有底气?抑或是出于写作的雄心,一种不写不快的迫切需要?

胡野秋:《深圳传》从表面上看是“命题作文”,源于新星出版社的约稿,他们有个“丝路百城传”系列丛书。但归根结底,这本书是我在深圳生活27年的观察与思考的总汇,很久以来我就有一种重新书写深圳的冲动,而且不想人云亦云地写“创业者的乐土”或“冒险家的乐园”等等概念化的城市印象,只想写一本“一个人的城史”,它不求面面俱到,也无法囊括一切,但它会深入城市内部,切入微观细胞,既关注宏阔的公共经验,更专注幽微的个人经验,记录那些感受最深的东西。

今年又逢深圳经济特区建立四十周年,四十而不惑,此时一次偶然的约稿便和必然的写作冲动迎头相撞,撞出了一本献给特区的生日礼物。

南都:你说“希望用一本书打通深圳古代、近代、现代史”,那么《深圳传》有侧重点吗?为深圳特区40年画出自己心中的肖像占多大比重?

胡野秋:这不是一本严格意义上的史书,更接近于非虚构的文学书籍,我所说的打通古代、近代、现代史,指的是过去一提深圳,必然会先入为主地想到“小渔村”“一夜城”之类的当代史,所以“年轻”永远是形容深圳最省事的词汇,人们往往会有意无意地忽略深圳悠久的古代史,其实深圳在远古、上古乃至近代,都是有过不俗的历史作用,但只是因为近四十年的成就太辉煌了,光芒遮蔽了那些远去的历史烟云,我想借着为城市做传的机会做一次缝合、焊接,而在把这些珍贵的碎片连缀到一起之后,突然发现了深圳发展的历史必然性。

当然,我把城市的叙事推到上古,并不意味着我会像写“通史”那样平均地用力,我的着眼点当然还是以当下为轴心,以改革开放为主要叙述对象,这不仅是因为改革开放才让深圳具有了重述的可能和价值,而且也因为我的个人命运与这座城市有更多的联系,所以我更多截取了与我的生命多有交叉的事件与人物。我很认同克罗齐“一切历史都是当代史”的观点,我认为城市的前世今生是有轮回的,假如充分呈现了波诡云谲的当下,那么便自然感受到更深邃的历史映照。

B

深圳城市性格多元

每个读者都能找到自己对深圳的比喻

南都:这两年我们看到市场上为城市立传的书出了不少,像英国作家彼得·阿克罗伊德的《伦敦传》这样厚重的,从史前写到20世纪,宏大却又不失细节,如果拿《深圳传》与《伦敦传》比较,除了书写的城市主体不同,你觉得存在哪些异同?

胡野秋:我个人非常喜欢《伦敦传》,阿克罗伊德既是史学家,又是传记作家,还是小说家,所以他具有跨文体写作的底气,给莎士比亚、牛顿、狄更斯等人都做过传,他的《伦敦传》把城市当人体来写,全书充满了细节,避免了宏大叙事,几年前我在读他的书时就曾萌动过是否可以这样来写深圳的假想。但《伦敦传》刚面世时,英国人是不买账的,尤其是伦敦人觉得怎么把自己的城市写得这么晦暗、丑陋?阿克罗伊德对此有一句精彩的回答:“伦敦之美就在它的丑陋中”。后来越来越多的人认可了阿克罗伊德和这本城市传。

应该承认,我深受阿克罗伊德城市传记的影响,在写作《深圳传》时也非常注意细节的把握,包括对于“城市如人体”的认知。但我必须按照中国人的接受度来写,不能走得太远。另外我也无法做到阿克罗伊德那样极度的“超脱”与“理性”,无法面对深圳时像个局外人那样冷静,尽管我最大程度地保持客观、中立,但在写作中不断会有抵挡不住的激情奔涌笔底,当我重新写到某些亲历的历史现场,甚至会眼含热泪,呼吸变得粗重。我不知道这样究竟好还是不好,但我知道这样的写法也是一种无法更改的宿命。

南都:充满魅惑的村姑、有点鲁莽的小伙子、性格温和的儒生、包容谦让的绅士……在此书的前言中,你对深圳做了很多拟人化的比喻,这些比喻的形象在常人的理解中反差很大,你是如何将这些形象融为一体的?《深圳传》能否给读者一个较为整体的印象?

胡野秋:我觉得深圳可能是中国所有的城市中最不可名状的,甚至在世界范围内也如此。它的不确定性大于确定性,因为短短四十年,从三十万人到两千万人,无论是地域、年龄甚至人种的聚集都达到了城市发展可能的极限,当这些文化背景、习俗、语言、饮食等等千差万别的人汇聚到一起,便形成了多元杂陈的城市性格,所以我用的这些比喻,每一个可能都只能涵盖到这座城市的某一特质,但各不相同的印象汇总之后,也许才能梳理出较为完整的城市特质。诚如“瞎子摸象”,每个瞎子都不能得出一个准确的象形,但众多的瞎子终能摸出大象的全貌。而读完全书,很多读者也许能找到自己的比喻,那样就更有趣了。

C

深圳是“未来的世界之城”

像“魔方”转出各种可能性

南都:《深圳传》有个副题“未来的世界之城”,你是如何展现深圳的未来,又是在什么尺度上将深圳描写成“未来的世界之城”的?

胡野秋:我在写作接近尾声时,突发奇想,我只叙述了深圳的古代史、近代史、现代史是不够的,深圳理应拥有自己的未来史,尤其是2019年国家赋予了深圳更大的使命,“先行示范区”和“全球标杆城市”的总目标,给予我们更大的想象,如果说前四十年,深圳是个让人赞叹的“惊奇之城”,那么未来应该是令人尊敬的“世界之城”,它的目标应该是“伟大城市”,我在书中有这样一段话:“在人类城市发展史上,不同的时期,总有一些新城异军突起,也有一些老城黯然退出,在犹如潮水般的进退消长中,有些灼灼其华,有些则逐渐被遗忘了。只有那些穿越过漫长岁月的风尘,仍然出类拔萃、呈现卓越的城市,方可称为‘伟大城市’”。我在书中是把深圳放在粤港澳大湾区的棋盘上考虑的,只有更大的疆域,才能实现这样的壮美愿景。

南都:你也将深圳比作一个“魔方”,平常人们通常会把上海称为“魔都”,你觉得两个城市“魔性”的差异在哪?在《深圳传》中你是如何展现深圳的现代性与独特性的?

胡野秋:对上海的这个比喻最早出自日本作家村松梢风的同名书《魔都》,上世纪二十年代初,村松根据自己在租界内外的见闻,发现上海这个城市具有令人难以琢磨的混沌性,扑朔迷离、瞬息万变,这在当年是准确的。他惊叹于上海开埠不到一百年,就超越中国的所有城市,甚至成为远东第一大都市,这种“魔幻性”确实惊人。但是,如果他后来还知道有一个只用四十年就成为中国最具有爆发力的深圳,估计这个称呼就会易主。当然,上海作为上个世纪的魔都,名副其实,但如今已经趋于稳定。而我把深圳比喻为“魔方”,不仅基于它的历史,更着眼于它的当下和未来,这个魔方还不知道要转出什么样的天地,一切都是未知数,更多的可能性使得深圳具有更大的期待。

对于深圳的现代性与独特性,我在书中通过大量的个案呈现,尤其是对深圳文化性格的形成,以及城市精神的描述,都向读者清晰地展示了深圳的两个维度,一是中西文化交会的地域维度,二是传统文化与时尚文化共处的时间维度,这样的两种维度的相遇,造就了深圳城市的现代性和独特性,这不是一般意义上的“多元化”可以概括的,现在中国多元化的城市越来越多,但最具有现代性的城市还是深圳。

采写:南都记者 谢湘南 受访者供图