回望130多年前的深圳 多视角“讲述”城市故事

《影像-城市-历史:深圳1891-2020》展览用影像呈现深圳发展史,刻录每个人的城市独特记忆

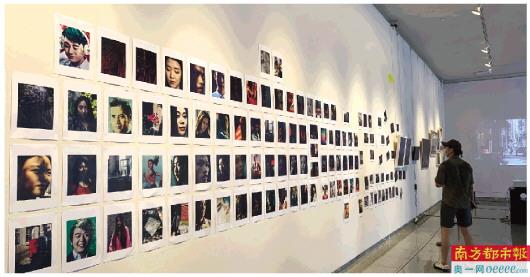

市民观看《影像-城市-历史:深圳1891-2020》展。

从深圳百年影像看城市历史。近日,由深圳(福田)国际城区影像节组委会、南都湾区城市美学研究所、深圳市关山月美术馆联合主办,大乾艺术承办的《影像-城市-历史:深圳1891-2020》展在深圳举行,这是对深圳130多年影像的一次梳理,也是对城市观察的独特视觉呈现,它将深圳与现代社会的关系拉到改革开放之前更久远的岁月,让深圳的历史纵深感得以更形象的展现。通过跨越时空、不同视角的影像作品,为观众提供了一次近距离观察与了解深圳历史的机会。这次展览既有历史眼光,也有当下视角,更有来自他者的观看与观察方式,展览所展出的200多幅摄影作品、15部电影及纪录片,连同多部文献,构成了多声部与多向度的影像书写,也是一次对深圳城市发展史与文明史的综合观照。

历史视角

记录深圳百余年前影像

触摸深圳一段段老故事

如何讲好深圳故事?影像作品无疑是其中最有力量的一种表述方式。

《影像-城市-历史:深圳1891-2020》展览的第一单元“纪实与历史”——硬性拓片,其影像的意义指向,让观众了解了“深圳故事”,其实也可以从西方的传教士来到中国传教与兴办教育开始讲起,这或许也是公众去考察与了解深圳历史时较易忽视的一个角度,这个展览打开了一个全新的视角,让公众可以透过100多年前传教士的镜头,去触摸经验与想象之外的深圳。

展览中所呈现的多幅由瑞士巴色差会传教士于19世纪末在深圳龙华浪口村拍摄的老照片,是深圳最早的历史影像之一,这些略带沧桑感的黑白照片,将观众的视线拉至1895年至1928期间的深圳,也由照片走进一段尘封百年的女校历史——“虔贞女校是于1891年清末由香港西营盘迁入深圳浪口的教会女子学校,原名‘巴色义学’。不但课程设置上与现代教育相似,而且师资主要由外籍传教士、本土省内大学师范生组成,教学质量远近闻名,是当时宝安县的‘第一学府’。而在虔贞女校任教的传教士们在授课之余,还拍摄下了大量关于学校师生和客家村民日常生活的照片,使当时深圳的风土人情得以被保存。”

作为传播西方文明的一支力量,传教士们100多年前在深圳的生活,既是一种见证、参与,也是一种引领,他们为近代史上深圳最为普通的民众接受西方文化开了先声,而他们拍摄的影像,他们镜头下的深圳,不仅是当时的社会生活、经济文化与风俗的写照,也展现了传教士自身观看时的心境与情绪。

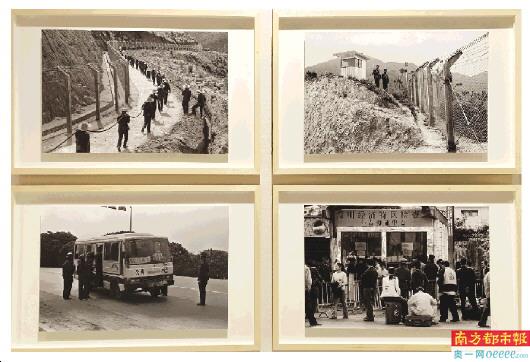

展览上,由美国记者哈里森·福尔曼拍摄的《1949后 香港,英国军官走过中国沙头角边境的村落》;英国教师玛丽·克拉克于1962年旅行期间从香港新界拍摄的深圳;美国摄影师Leroy W. Demery,Jr拍摄的《1980 深圳所见》,三张照片同样让人印象深刻,

这些不同时期的珍贵影像(有些还是首次展出),贯穿了深圳在改革开放前的“历史样貌”,它是非典型的,也是充满好奇的打量。例如英国教师玛丽·克拉克的拍摄经历,1962年她在一艘航行于英国和澳大利亚之间的邮轮上工作,负责照看旅客们的孩子。在香港经停的时候,她从香港新界拍摄下展出的这张深圳边境的照片。她镜头下的深圳就是农田、山野与河流。

对深圳影像有所了解的观众,如将这些照片与深圳本土的摄影师何煌友拍摄于上世纪六七十年代的深圳对照,会发现其中完全不同的意趣。

当下视角

个体化记录这个城市

展现深圳特定时刻的情绪与特质

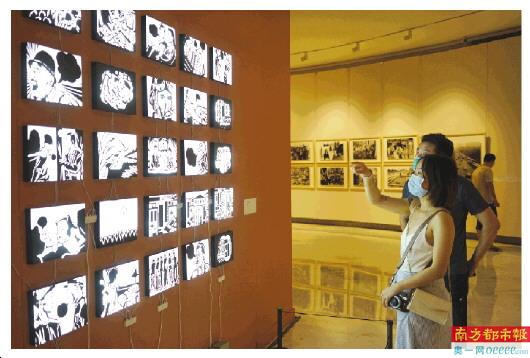

在展览的“第二单元:‘实验与当代’——镜面共生”中,观众可以从纷繁的影像叙事中,找到明显的当下发生的视角,这就是自上世纪90年代以来至今,现在进行时的深圳影像,摄影师、艺术家、导演、大学教授等不同身份的人都参与了这场影像生产与个体意义上的视觉狂欢,他们通过一些实验性的拍摄,及有意识的主题选择与技术操作,将深圳作为现代都市的种种面相,以个人视角呈现在公众眼前。

如艺术家杨勇拍摄于2000年的《青春残酷日记——诸神的黄昏》,摄影师翁奋拍摄于2001-2002年的《骑墙——深圳(1)》,这些照片都带有拍摄者主观设计的元素,用带有剧情或符号化的视觉语言,展现了深圳在某种特定时刻的情绪与特质。摄影师亚牛于1999-2002年间拍摄的一组照片《其余的所有故事》接近于个人的视觉日志,它是都市生活的日常,也是摄影师情绪的外化,不管是人物的表情,还是所拍摄的场景与物体,都共同指向一种个人化的表达。

再如艺术家蒋志以人偶“木木”为主角拍摄的《木木在深圳》,展现出深圳在快速城市化过程中,个体在这个城市的无所适从感与精神疼痛;导演郭熙志的纪录片《工厂青年》,以及高鸣的纪录片《排骨》,则能唤起深圳作为世界工厂的“集体回忆”;艺术家李燎的《侨城花园泳池》、《秋风》等将日常生活荒诞化的行为录像作品,则用镜头的排列、组合和连接,对生活予以临摹、戏仿,及艺术书写。

这些影像出自不同的思维模型与创作之手,带有创作者不同的视觉语言与表达风格,但也有一个共同的特征,就是创作者主动对城市生活的介入,以他们的镜头与摄像机对准了深圳的白天与黑夜,甚至是他们自身,讲述了他们自身所目睹与所“亲历”的“深圳故事”。

他者视角

呈现城市影像学的视觉历险

揭示深圳年轻人以自身方式追梦

这次展览,还有一个重要的特点就是“他者视角”。这一特点在“第三单元:‘视野与全球’——他者之眼?”中有着充分的展现。在这一单元,观众既可看到多位玛格南图片社摄影师在深圳的在地创作作品,也可看到传奇摄影师马克·吕布于上世纪90年代在深圳街头拍摄的黑白摄影作品,以及英国街头摄影师马特·斯图尔特的深圳街拍、美国摄影师Michael Christopher Brown拍摄的盐田港等。

玛格南摄影师亚历克斯·马约利,在2017年受深圳国际城区影像节邀请来到深圳,进行为期两周的在地创作。创作过程中他一直尝试用他的镜头来理解深圳这座新兴的都市,他说:“每次我坐车穿过这个大城市,都会看到很多我没有捕捉到的东西。我想更深入地挖掘这个城市,而不是走马观花。前几天我和克里斯列了一些拍摄的关键词,这样我们在大脑里就有了大致的方向,这并不意味着你必须要用作品画面去贴合那些关键词所呈现的概念,但却会在街头引导我的拍摄,克里斯拍摄了一张写着‘梦’的照片,那张照片激发了我创作的灵感。”

在两位玛格南图片社摄影师眼中,深圳是一个正在展现其梦想的城市,展现在他们镜头里的深圳年轻人都在以自身的方式追逐梦想。

深圳正在以自身的魅力,吸引来自世界各地的国际知名摄影师,他们在深圳的创作已不仅是一次视觉上的猎奇,更是一种城市影像学的视觉历险,因为深圳所展的丰富性,使他们想以自身的视觉语言融入这座城市。

如由活跃于香港的法国双人艺术组合地图署(Map Office)创作于2005年的录像作品《和波德莱尔一起回家》,是件颇有诗意的作品,艺术家呈现了盐田港码头堆积如山的货柜,十分具有视觉冲击力。在作品里,两位艺术家记录了搭乘货轮“波德莱尔”号从深圳盐田港前往香港葵涌码头的短暂旅程,那一直在货柜与海面上转换的镜头,让观众体味到深圳的海洋气息,而那些庞然大物般的货柜山,也让人想起深圳的背后与底色。

采写/摄影:南都记者 谢湘南