“我们将如何共同生活”12位艺术家用作品演绎与“围屋”的对话

威尼斯建筑双年展准备展“围屋之变:各自为艺 共同生活”开展

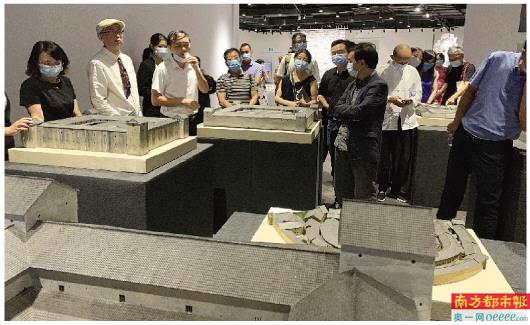

策展人王林为观众现场导览。

展览开幕当天还举办了“围屋之变:各自为艺 共同生活”新闻发布会暨创作研讨会。

展览现场。

参与威尼斯双年展是很多艺术家的梦想。8月18日,第17届威尼斯建筑双年展准备展“围屋之变:各自为艺 共同生活”在深圳国风艺术馆开展。这是一次中国传统文化与当代艺术结合的世界性“突围”。此次艺术展以客家围屋先民聚族而居的传统生活方式作为背景,通过艺术家对中国历史遗存的客家建筑营造、社区介入、空间重组及文化传承等方面的发掘,进行创造性发挥,呼应本届建筑双年展“我们将如何共同生活?”的主题,寻找族群共同生活转换成为当代不同文化群体中人与人相互沟通的可能性,让在地性的传统习俗与现代化生存接轨。

从深圳到威尼斯,艺术家用作品告诉你“我们将如何共同生活”。此次展览以图片、影像、建筑模型、雕塑、装置、绘画等形式呈现从历史到当下的社会意识、观念的变化以及艺术家对这些问题的思考。展览将持续至9月3日。

艺术家用各自理解

阐释“围屋之变”

此次展览由四川美院教授、博士生导师、批评家王林策展,深圳大学教授、艺术家应天齐担纲艺术总监。展览邀请到何多苓、傅中望、焦兴涛、师进滇、顾雄、叶放、李枪等12位国内外艺术家,以及人类学家、社会学家、建筑学家围绕客家围屋建筑为母题,创作作品参加展览并开展文化交流活动。

在展览现场,南都记者看到12位艺术家为十七届威尼斯建筑双年展创作的草图方案、客家围屋建筑模型、艺术家各自艺术生涯中的最新代表作品。

步入展厅,首先看到的是应天齐的作品,应天齐近年来的创作很大一部分都围绕着建筑展开,以绘画与装置,将一种当代中国特有的景观艺术化再现给观众。此次展览上不仅有他的油画作品,还有他的装置作品《消失的故事之二》。他参与威尼斯建筑双年展的作品是一个3D打印的透明围屋。作品以龙南著名的围屋建筑“燕翼围”为造型创作来源,将其转换成玻璃结构,设计制作为鱼缸的式样,在其中蓄水放养小鱼,用摄像头记录鱼在鱼缸中的生存状态。借鱼与水、与鱼缸之间的关系表现人与建筑、自然环境的微妙联系,体现围屋建筑将所居之民置于护卫与约束之间的复杂境遇,以期引发对传统文化的反思与创变。

接着可以看到,艺术家何多苓的《杂花写生》系列油画。此次何多苓将与艺术家师进滇合作,共同创作装置《围》,参与十七届威尼斯建筑双年展。作品采用白色镀锌铁丝网为主要材料,制作成数十个线形构成的围屋造型模块,组合形成虚实相间的“围屋群落”。

艺术家朱成的参展作品,用雕塑呈现对传统文化中“生老病死”的理解与记忆。艺术家李向明则用老围屋里回收的木料,采用堆叠相连的木质结构表现围屋鳞次栉比的状态,用镜像创造出迷宫似的感觉,以此来解读围屋与人的印象。

深圳具备移民文化与客家文化

展览契合了这一点

“围屋之变”展现的其实是“关于中国移民建筑的对话”。展览的艺术总监、也是参展艺术家应天齐介绍,中国艺术家以龙南客家围屋建筑,以及由此形成的聚居生活方式作为背景提交的参展方案,高度契合本届威尼斯建筑双年展展览主题:“我们将如何共同生活?”,因此从全世界众多申报材料中脱颖而出入选该展,并于明年5月21日与全世界86个参展国家集体亮相意大利威尼斯,进行为期半年的展览。

本届威尼斯建筑双年展的主题启发了应天齐和策展人王林在一起重新思考“围屋”这尚存的原始共同生活方式的当代意义。他们研究了龙南的历史文献,多次深入龙南考察,最终确定选题和申报本届威尼斯建筑双年展的学术定位。而展览之所以选择在深圳做此次准备展,因为深圳窗口城市的属性,并同样具备移民文化与客家文化的双重因素。

传统和现代、地方和国际

进行连接转换

策展人王林认为,本届威尼斯建筑双年展主题“我们将如何共同生活”,是一个极其重要的话题。不独是因为全球气候变暖、生态环境恶化带来了自然天道的灾难性后果,新冠肺炎疫情在全世界肆虐,更使人类面临着保护每个人生命安全的严重局面。在此现实境遇之中,人类、个体、家庭和社群——我们,将如何共同生活?也许艺术不能直接回答这个问题,但艺术家可以通过个人创造力的发挥,用自己的艺术语言来表现相关社会缘由、历史成因、在地反应和身心感受,给所有人带来启发或启示。让人面朝趋真向善的文明进步方向,不至于让不是最不好的生存条件,滑向最坏最差的境地。

“围屋之变”,讨论的是传统围屋建筑在客家人移民迁徙过程中的生存困境和生活智慧。王林表示,“讨论围屋之变,是今天关于传统移民的对话。这里有两个关键词:一个是变化,另外一个是移民。这两个词语跟我们艺术家的创作有关。我更关心艺术家在这样一种关系中,怎么来创作双年展的作品。我们不是要做围屋模型或再现围屋生存状态,它已经过去。我们要重新去面对人类今天的生存困境。重要的是,我们要怎样在这样一个展览上,把传统和现代、地方和国际的东西,通过艺术创作做一个很好的连接和转换,使展览能够出一批有问题针对性、有水平也有品质的作品。”

“各自为艺”,说的是自1979年国内关于艺术与自我表现的讨论以来,艺术家的个人创造力已得到包括官方、美协、学院以及艺术江湖在内的普遍认可,成为一种社会共识,这是中国社会自改革开放以来最明显也是最突出的文化进步。12位参展艺术家集中展示了自身创作脉络中的优秀代表作,从不同侧面可以显现中国当代多元、丰富而又精彩的艺术面貌。

“共同生活”,则是说来自北京、 深圳、重庆、成都、南宁、苏州、武汉及温哥华的参展艺术家,从龙南围屋的建筑形制、工艺构造、形态符号、生活习俗、历史信仰诸方面,触发灵感,发生想象,以“众人拾柴火焰高”的创作热情、艺术智慧、美学品性,围绕共同主题创造作品。艺术正是人与人之间得以共享精神交流的最佳媒介与最好载体,如同劳生柏说的“共享每个人各自不同的特点,会使人们更加亲近。”

声音

面对传统围屋,怎样把话题集中到我们将走向何方的问题上来。对这个问题我有自己的想法,人类真的是要共同生活了,已经在交通、资讯、网络,全世界你中有我,我中有你,经济上谁也离不开谁,但是我们并没有做好准备。这个问题为什么出现在这一届威尼斯双年展上,就是因为它是整个世界所面临的问题。

——深圳大学教授、西安美院客座教授、艺术家应天齐

世界文化版图会有很多临时性的隆起地带,形成“千高原”。客家围屋如能在“千高原”中找到自己的位置,它所代表的地方性可能会成功参与世界性的组建。

——深圳大学教授、博导王晓华

采写/摄影:南都记者 谢湘南