49岁男子成功植入“人工心”

港大深圳医院心血管医学中心开启心衰患者治疗新篇章

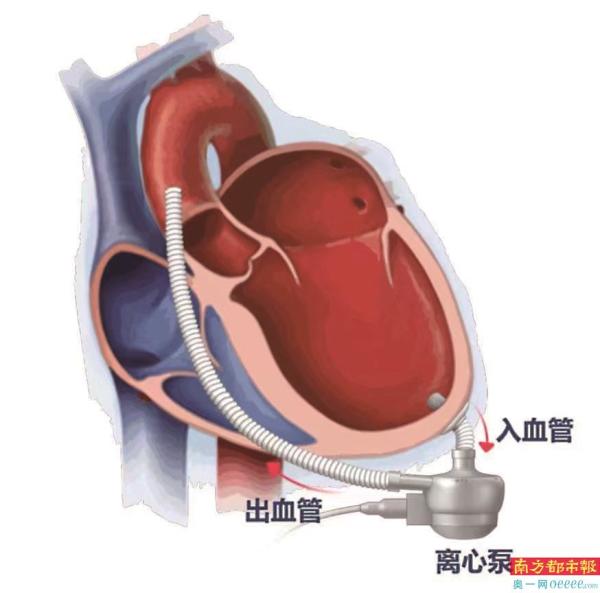

左心室辅助装置植入手术。

近日,香港大学深圳医院心血管医学中心魏民新教授心脏大血管外科团队,联合体外循环、麻醉、影像等多学科团队通力合作,成功为心脏重症患者丘先生(化名)进行左心室辅助装置(LVAD)植入手术,亦称“人工心脏”手术。让原本呼吸都困难的丘先生直呼:“重焕新生!感觉不错!”

这项技术的开展,标志着香港大学深圳医院心血管医学中心开启了心衰患者治疗的新篇章,为市民提供心衰相关疾病全疗程、全年龄段、高水平“一站式”的救治。

不可小觑的胸痛,险些要了命

49岁的丘先生是一位自由职业者,今年8月,突然因“持续性胸痛2小时余”,家人紧急呼叫120,将其送至香港大学深圳医院急诊科。事后,丘先生回忆当时的情况,仍然心有余悸,“心脏‘突突地跳’,浑身冒汗,感觉马上就要死了,这种体验再也不想经历第二次了!”

在送医途中,医生为丘先生进行心电图检查,提示急性心肌梗死,院前医生立马提前联系心内科医生,到达急诊后,心内科医疗团队迅速响应,立即启动胸痛流程,急诊做了冠脉介入手术。在手术过程中,心内科医生发现丘先生的冠状动脉左主干闭塞,如不处理随时有猝死的可能,因此,医生予以植入冠脉支架,同时为了减轻患者心脏负担,采取主动脉内球囊反搏仪(IABP)辅助心脏泵血。

手术过后,丘先生被送往了心血管重症监护科(CICU)。由于他的呼吸和循环状态仍不稳定,由李培军主任带领的CICU团队迅速给他使用呼吸机及体外膜肺氧合技术(ECMO)辅助循环。随后几天,丘先生生命指标才逐步恢复平稳,血氧饱和度也明显回升。此时,医护人员紧绷的情绪才终于放松了一些。

“人工心脏”带来了新生和希望

由于冠脉左主干闭塞导致大面积心肌坏死,术后丘先生的心脏泵血功能未能恢复正常人水平,同时因反复发生心衰,并引起肺水肿,始终无法撤除呼吸机。

“使用ECMO后,患者心肺功能明显改善。但因为心肌大面积坏死,患者心脏已经出现衰竭,仅靠药物及辅助治疗无法解决问题,经过我们团队综合评估,建议进行左心室辅助装置植入手术,也就是人工心脏手术”。心血管医学中心主任、心脏大血管外科主任魏民新教授说,“人工心脏是有效、可行的办法,但患者植入时机需要找准。”

经过CICU团队、心外科团队、心内科团队及麻醉团队反复综合评估及讨论,患者家属沟通并征得同意后,决定为丘先生实施左心辅助装置(LVAD)植入手术。

据了解,植入人工心脏,并不是替代或摘除原有的心脏,而是在心脏肌肉上植入一个类似手表大小的“机械泵”,帮助左心室向全身泵血。换句话说,当人的左心室不能很好的完成泵血工作时,通过“机械泵”内叶轮转动产生动力,将左心室的血液抽到“机械泵”内,再将血液从“机械泵”泵入主动脉,从而辅助左心室将血液泵到全身。

人工心脏植入体内之后,需要从患者腰部穿出一根线,这根线一头连接着“机械泵”,另外一头连接着一个小挎包,这个小挎包则是人工心脏“充电宝”,密切监护人工心脏电源及运作情况。

为了确保手术顺利开展,魏民新教授团队与麻醉科、CICU、体外循环、手术室和医学影像科等多个团队召开了多次会议,进行反复分析论证,最后制定了详尽的手术方案。

10月20日上午,魏民新教授带领外科医生,在麻醉科、体外循环辅助、手术护士、心脏超声等团队的紧密配合下,将直径56毫米,重420克的“人工心脏”精准植入患者的体内。随着人工心脏正常转动,手术宣告成功。

手术2个月后病人目前恢复良好

术后,心血管医学中心CICU团队接棒,在精心治疗及护理下,丘先生脱离了呼吸机,心功能逐渐恢复,并在密切监护下开启了早期心肺功能训练,促进各项功能的恢复。日渐稳定后,丘先生被转至心外科病房,在医护人员和家人的陪伴、指导和鼓励下,共同探索如何更好地与“人工心”相处,如何充电、更换电池、日常生活怎么淋浴、康复等。植入人工心脏2个月后,丘先生目前恢复良好。

重症心衰会导致多脏器功能不全甚至脏器功能衰竭,比如呼吸衰竭、肾脏衰竭、肝脏衰竭等。心衰患者会出现呼吸困难、乏力、腿脚水肿等症状,饱受睡不好、动不了等困扰。对于终末期心衰患者而言,目前最有效的两种救治方式就是心脏移植和人工心脏植入。

“心脏移植受供体限制,大批患者等不到合适的供心。此外还需要长期服用抗排斥药物。而人工心脏植入,则不需要等待供体,也不需要服用抗排斥药物,且后续维护费用比较少。”魏民新教授表示。

“人工心脏对于极高危的、心功能极差的心血管病人来说,有着非常重要的意义。”香港大学深圳医院院长张文智教授表示,“人工心脏技术是目前最具挑战性的技术之一,本次手术顺利开展,也将给深圳及周边地区终末期心衰患者带来新的希望。”

采写:南都记者 李榕

- 下一篇:深圳第579位捐献者