又一新能源独角兽欲敲钟 估值超母公司

欣旺达动力进行上市辅导备案,电池装机量去年位列国内前五但连年亏损

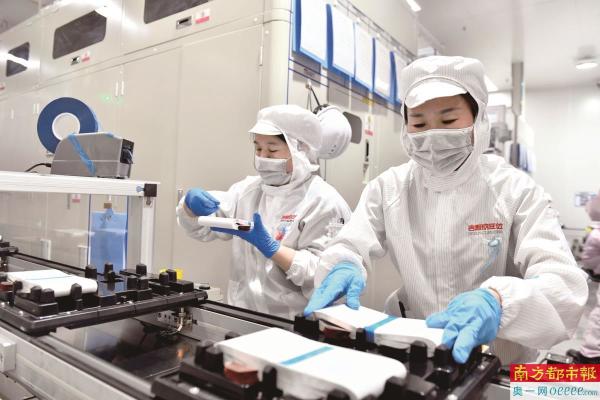

欣旺达动力电池工厂,工作人员在锂电池生产线忙碌。 新华社发

又一家新能源独角兽企业准备上市。10月18日,南都湾财社记者获悉,欣旺达(300207.SZ)旗下子公司欣旺达动力科技股份有限公司(下称“欣旺达动力”)已于15日与中信证券签署上市辅导协议,16日向深圳证监局进行了上市辅导备案。

分拆至深交所创业板上市

资料显示,欣旺达动力是一家动力类锂离子电池制造商,主要为新能源车企提供从电芯、模组、BMS到电池包的动力电池系统整体解决方案。公司成立于2014年10月29日,法人代表是王明旺,控股股东为欣旺达惠州新能源有限公司。

根据股权穿透图,目前,王明旺和王威是欣旺达动力的实控人,共计持股48.73%,其中,欣旺达持股39.69%;IDG资本持股6.28%,为外部第一大股东。

7月14日,欣旺达发布公告称,拟将其控股子公司欣旺达动力分拆至深交所创业板上市。本次分拆完成后,欣旺达仍将维持对欣旺达动力的控制权。

据中国汽车动力电池产业创新联盟统计,2022年欣旺达动力的动力电池装机量已位列国内前五、全球前十。2020年至2022年,欣旺达动力的营收分别为4.32亿、29.64亿和129.22亿元;归属于母公司股东的净亏损分别为7.07亿、10.53亿和10.94亿元。

已累计融资超130亿元

截至当前,欣旺达动力已累计融资超130亿元,获得来自IDG资本、深创投、华民投、国家绿色发展基金、理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、美团、上汽、广汽等众多知名机构和产业方的投资。

据媒体报道,2023年6月,欣旺达动力完成了上市辅导前最后一轮融资,国寿股权、中国银行、建信投资、华泰投资等8家企业合计投资16.5亿元,这也让欣旺达动力的估值约为355亿元。

以截至10月18日欣旺达的收盘价16.33元/股估算,欣旺达的总市值为304.1亿元。这意味着,欣旺达动力的估值已超过母公司的市值。

行业透视

A

光伏、动力电池企业加快入场 储能业务成重要增长点

南都湾财社记者梳理发现,当前储能行业上市公司以来自锂电池、光伏、电力电子及其他新能源赛道玩家为主。这些公司经营业务广泛,储能业务只贡献部分营收。

鉴于储能电池和动力电池的技术原理相似,且产能可相互切换,以宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、中创新航、欣旺达等为代表的动力电池企业已加大储能业务布局。

上半年,受原材料价格剧烈波动影响,部分上市公司的动力电池及光伏产品的毛利下降,业绩不达预期。但储能业务维持高增长,并成为多家动力电池和光伏企业的重要收入来源。

据中报披露,宁德时代、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科的储能电池业务营收分别同比增长119.73%、268.1%、120.17%、152.06%、224.33%。

报告期内,多家公司的储能电池业务营收占比与毛利率均有提升。其中,中创新航的储能电池业务达19.17亿元,占总营收比重从去年同期的5.7%大幅提升至15.6%;亿纬锂能的储能电池业务收入70.72亿元,占比增至30%以上。

毛利率方面,国轩高科储能电池业务的毛利率从10.24%提高到17.43%;宁德时代为21.32%,同比增长14.89%,超过动力电池业务的20.35%。

另外,“光伏系”企业上半年表现同样亮眼。其中,光伏逆变器龙头阳光能源的储能业务收入达85.22亿元,同比增长257.26%,占总营收比重增至29.78%;储能业务毛利率30.66%,同比增长12.29%。

值得一提的是,前述营收、净利增长排名前三的公司,即阳光能源、上能电气、固德威,均为逆变器生产商。上半年,它们横跨光伏、储能两大热门赛道,自然赚得盆满钵满。

B

储能赛道现上市潮和扩产潮 业内人士担忧产能过剩

今年上半年,储能赛道迎来IPO上市热潮。据南都湾财社记者不完全统计,海辰储能、沃太能源、海博思创、蜂巢能源、瑞浦兰钧等储能企业已递交招股书,正浩创新、德兰明海等已启动IPO辅导。

投融资方面也极为活跃。据中关村储能产业技术联盟统计,今年已披露的多起储能融资事件的金额都在亿元以上,上半年融资总额达734亿元。

与此同时,储能行业也进入“扩产潮”。据行业媒体统计,上半年以来,储能产业链上下游已有超40家公司宣布最新储能项目建设规划,多数为电池公司和储能系统集成公司。

比如,据半年报披露,亿纬锂能、派能科技等电池公司正在研发容量更大、寿命更长的储能锂离子电池,配套产线均为GWh级别。

而储能赛道的火热,也吸引了诸多跨界玩家。4月,南方黑芝麻表示,将投35亿用于磷酸铁锂储能电池生产基地建设,预计建成后产能规模将达年产8.9GWH。龙净环保上半年签订储能系统及设备销售合同4307.75万元,储能电池PACK与系统集成生产线建设已基本完工。

新能源行业分析师陈果(化名)告诉南都湾财社记者,“新能源行业的周期性强,不论是动力电池、光伏,还是储能行业,都会发生阶段性产能过剩、价格战等问题。每一轮周期性调整后,留下来的都是在资金、技术和规模具备优势的企业”。

南都湾财社记者注意到,已有不少业内人士表露出“产能过剩”的担忧。亿纬锂能董事长刘金成认为,“预计最晚2024年全产业链都将出现产能过剩,唯一不会出现过剩的是质量上乘、成本低的电池产品”。

产能过剩危机似乎来得更早些。高工锂电数据显示,上半年,国内储能电池出货量为87GWh,同比增长67%。但储能电池产能却超200GWh,整体产能利用率从2022年的87%下降到今年上半年的不足50%,约有半数的储能电池产量出现过剩。

万联证券投资顾问屈放认为,目前尽管国内储能行业发展很快,但并没有体现出“强”的一面。在世界前十大储能企业中,国内企业仅宁德时代上榜。“新型储能近两年增速最快,但除了锂电池能广泛应用外,其他类型的储能仍存在成本和技术的限制,短期难在市场大规模商业化”。未来在储能技术应用领域,国内储能企业还有很长的路要走。

采写:南都·湾财社记者 方诗琪 邱墨山