博物馆课程全员实践的文理探索

创新育人新范式 拓展成长“大课堂”

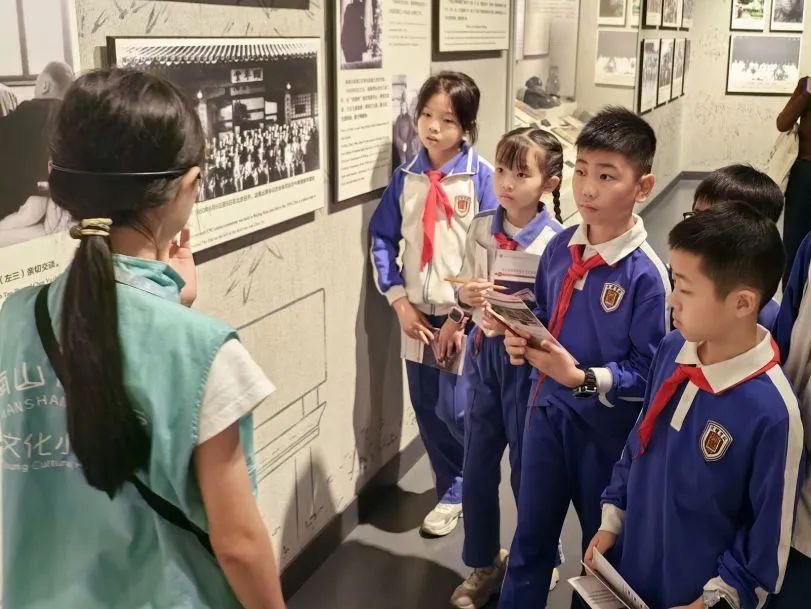

南山区文理学校四(1)班《小融合·探大世界》博物馆课程实践活动。

近年来,引导学生跨出校园“小世界”、迈进社会“大课堂”,成为学校育人的新范式。2020年,教育部就提出拓展博物馆教育方式途径和建立“馆校合作”长效机制。南山区教育局也早在2018年出台了《南山区中小学博物馆教育课程指导意见》,提出让博物馆课程成为国家课程的延伸和有益补充。

为深化教育改革,自今年秋季学期起,深圳市将实施“每周半天计划”试点,其中的“半天校外课”,就是指组织学生到高校、科研院所、科技馆、博物馆、企业等校外场所进行课程学习。而在这之前,南山区文理实验学校(集团)(简称:文理集团)就探索开设了一批具有“校外课”特征的特色课程,相关成果备受关注。以该集团博物馆课程《小融合·探大世界》为代表,该课程以“融、探、创”的实施路径,着力提高学生的问题解决和创新能力,获得家长学生一致好评,成为文理学校的经典校本课程品牌。

经典校本课程品牌 建构立体学习空间

开设博物馆课程,能够打通课内与课外、学校与社会等学习壁垒,让学习在自主实践中真实发生,加强学生的核心素养、创新精神和实践能力。自2018年起,文理学校便精心打造了特色的博物馆课程《小融合·探大世界》。

开创学习新场域、新范式。文理博物馆课,由“小融合”(校内导学课)、“走出去”(参观博物馆)、“请进来”(专家进校园)、“线下学”(博物阅读笔记)、“线上展”(声影博物馆作品)5大板块组成。为学生构建一个“校社家”联动、多学科融合的创新学习空间与方式。该校采用实地调研进行探究式学习。每年,文理学校四年级的学生都会全员参与博物馆课程的学习。在完成了校内导学课后,各班学生带着课程组老师设计的“观展任务单”,实地参观学习,探寻文物背后的故事与文明,厚植爱国基因。

启发学生拓展创新思维也是文理学校一大特色。该校邀请陶艺专家进校园,引领学生动手制作“博物文创作品”。学生在制作中体悟由“泥”变“器”的塑造过程,感悟蕴含的哲学道理、古人智慧与工匠精神。

在文理集团优秀党员教师吴少敏的主持下,该课程不仅自主培养教师团队,还独立开发了一套校本课程,课程设计与集团的办学理念和育人目标相得益彰,为学生的博物馆学习启蒙、家国情怀、探究创新精神和解决问题的能力打下基础。

课程开展至今,已培育6批校本课程组教师共计42人,课程覆盖91个班,超过3000名学生全程参与博物馆课程学习,文理学校连续4年获评南山区博物馆课程基地校。

未来的文理博物馆课程将在多方参与、资源整合、技术赋能的过程,更注重培养学生的数字素养、创新能力以及社会情感能力,构建立德启智、特色鲜明的博物精品课程与资源网络,为学生提供一个连接过去与未来、融合知识与实践、激发创新与情感的成长平台。

集团课程亮点纷呈 教育品牌全面提升

课程是学校实现育人目标的载体,与时俱进实施优质课程,对促进学生全面发展、培养适应未来社会发展的高素质人才起着重要作用。

作为南山区首个落实党组织领导校长负责制的公办教育集团和南山教育系统首个打造书记工作室的单位,文理集团通过高质量党建引领集团高质量发展,治理体系改革创新取得瞩目成绩,教育质量稳步提升,社会声誉日益增强。

文理集团党委书记刘世琦介绍,集团将致力引领广大教师进一步弘扬教育家精神,打造高素质干部教师队伍,培育时代新人。据悉,该集团于今年6月聘请加拿大皇家科学院院士、深圳理工大学生命健康学院院长王玉田为集团科学副校长,并成立“融·创教育中心”,高标准开展科学教育。同时在“大思政课”、数字化教育和教育国际化等进行新的部署,着力建设一个协同、精致、活力、拼搏、开放的优质教育集团。

以学生核心素养培养为导向,文理集团在课程建设中还有诸多有益探索。如文理学校充分利用毗邻大沙河优势,开展“大沙河项目主题课程”;又如文理一小的“枞茶芝缘”课程,呈现劳动教育与科学教育创新融合的新样态。集团在深化课改行动中陆续获评区首批课改种子校、区传承红色基因示范校、深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校等。

文:吴少敏 伍曼娜

制版:李思萌 王娟娟 黄炽林