深圳“最亲海”文体中心将在今年11月竣工

四年打造“坝光之眼”

1. 从高空俯瞰“坝光之眼”。

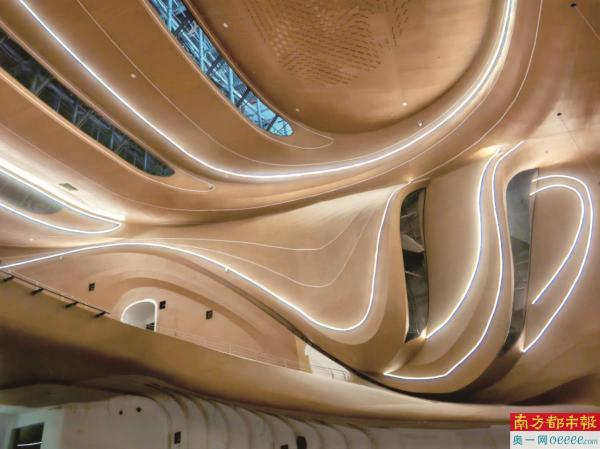

2. 剧院内部。

3. 图为马鞍形双曲面钢结构网格。 中建六局建设发展有限公司华南分公司供图

离海仅20米,深圳“最亲海”的文体中心即将全新亮相。

近日,位于深圳市大鹏新区的坝光文体中心进入收尾施工阶段。早在动工初期,这一临海而建的建筑便备受瞩目。如今,这一备受期待的民生项目竣工在即。

为何被称作“坝光之眼”?历时四年打造的“建筑美学”运用了哪些前沿技术?日前,坝光文体中心项目承建方之一中国建筑第六工程局有限公司(简称“中建六局”)介绍,团队运用数字化技术,克服复杂的地质条件,解决“拱上起柱”结构等技术难题,将“坝光之眼”由纸上构想变为现实。

独树一帜:离海仅20米

“无边际观海跑道,形成内外双循环,海浪元素的使用将大自然运动的瞬间,凝固为建筑的永恒。”中建六局深圳坝光文化中心项目负责人梁迎春介绍了其团队历经四年打磨的项目。

据其介绍,该项目计划于2024年11月全面竣工。目前,项目室外工程与精装修工程正如火如荼地进行。

坝光文体中心集文化中心与体育中心于一体,两者分列南北,相距约173米,与中间的“坝光中心公园”交相辉映,共同构成生物谷内的重要公共活动空间。因其距离坝光湾仅20米,被称作深圳“最亲海”的文化中心。

该项目自开工以来便备受瞩目。梁迎春表示,这得益于其独树一帜的设计理念。从外观上看,文化中心与体育中心通过一条宛如峡谷的连廊紧密相连,形态酷似DNA双螺旋结构,寓意拥抱世界的双臂与开放交流的窗口。从高空俯瞰,整个建筑又仿佛炯炯有神的眼睛,因此得名“坝光之眼”。

据了解,该项目占地约2.2万平方米,总建筑面积约4.4万平方米。其中,地下1层、地上5层,建筑高度30米,包含14384平方米的剧院(内含1200座的大剧场和406座的黑匣子剧场)、4507平方米的图书馆、4182平方米的文化馆,以及1980平方米的公共配套等。

临海绽放:国内首例“拱上起柱”

“坝光之眼”的创作理念如何由纸上构想蝶变为现实?项目总工程师王安介绍,该项目地上构造选用全钢结构,钢结构体系中部则采用马鞍形拱支单层网壳和“拱上起柱”的形式。这种构造复杂的结构以及大跨度的悬挑设计,为吊装工作带来一定挑战。

此外,马鞍主拱为倒梯形截面构件,对空间定位要求较高。而马鞍形拱壳上部框架结构,更是国内首例“拱上起柱”,亦对安装定位有着严苛要求。

同时,临海施工的特殊环境,以及“双螺旋”等建筑设计元素的融合,使得项目的施工难度远超预期。王安坦言,团队在施工过程中还遭遇了复杂地质条件和空间异型幕墙安装等多重困扰。

面对一系列技术难题,项目团队展现出不凡的创新能力和匠心精神。王安表示,团队运用数字化、信息化技术,提出采用毂型节点连接优化网格次梁。同时,利用260个毂型节点的空间定位,控制2800平方米的马鞍形空间网格定位,避免累计误差产生。

除此之外,团队还综合运用了包括全过程模拟分析、无线数据传输以及多源信息融合在内的多种智能测量技术,结合国内首例单层拱支网壳及“拱上起柱”结构特点,将马鞍形钢结构施工分为13个步骤。每一步都经过严格的模拟分析计算,确保安装变形量和构件应力控制在允许范围内。

为进一步攻克技术难关,项目团队还组织公司、工程局专业技术人员以及业内专家,共同对现场状况进行分析。通过深度应用BIM技术,团队解决了建模加工的精度难题,并采用数字化管控技术调整现场施工工序,提升安装质量。

斩获大奖:获两项国家级BIM成果奖

一系列创新技术不仅让“坝光之眼”的创作理念得以实现,更在建筑行业引起广泛关注。该项目相关成果已取得两项发明专利授权,并荣获两项国家级BIM成果奖。经鉴定,该项目的多项技术成果已达到国际先进水平。

梁迎春介绍,项目团队一直秉持科技创造的理念,不断探索和实践前沿技术手段与先进管理方法。团队深入研究行业趋势,并紧密结合项目的实际需求,积极引进智能化、自动化的管理工具,以提升项目管理的效率和准确性,推动项目管理水平迈向新高度。

漫步海滩、草坪嬉戏,耳畔是山海间的自然野趣。这是许多市民对坝光片区的印象。

每逢周末,众多市民纷至沓来,在附近的坝光海滩露营。梁迎春分享道:“未来的坝光,将不仅是一处海景绝美的理想露营地,文化馆、剧院、体育馆等多元场所都将为市民及游客带来更丰富的文化体验,其别具一格的建筑设计和尖端设施,将使‘坝光之眼’成为大湾区的新晋人气打卡地。” 来源:南方+