切断病毒传播链的福尔摩斯,17年后再赴抗疫一线的民警,坚守岗位的环卫工,组建志愿车队的退伍军人

致敬!冲在东莞抗疫一线的逆行者

东莞市疾控中心张泽武(左)。

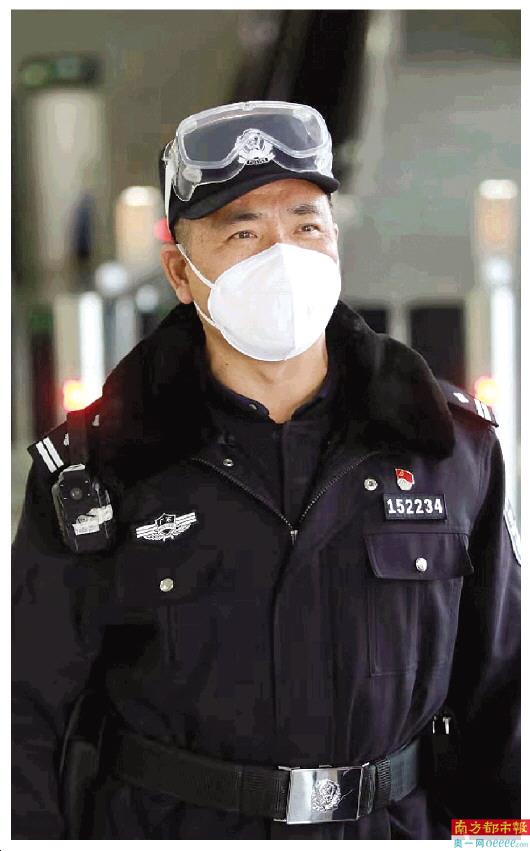

常平镇公安分局民警周锐权。

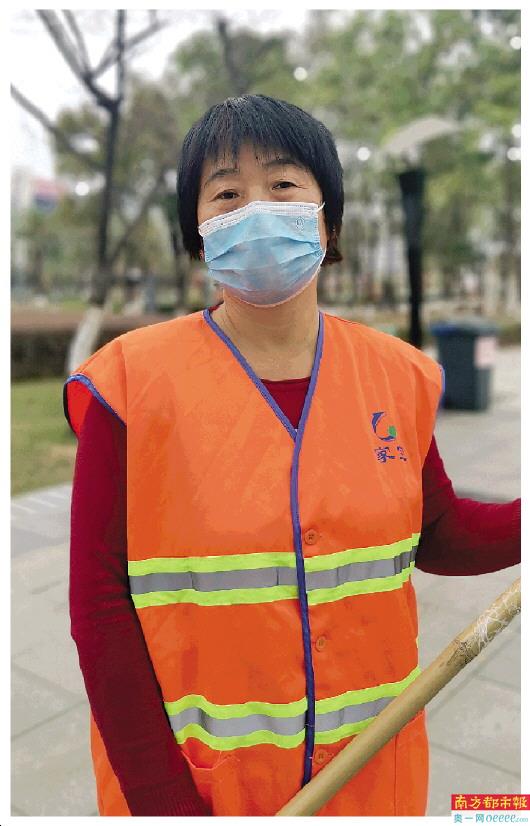

环卫工人李建侠。

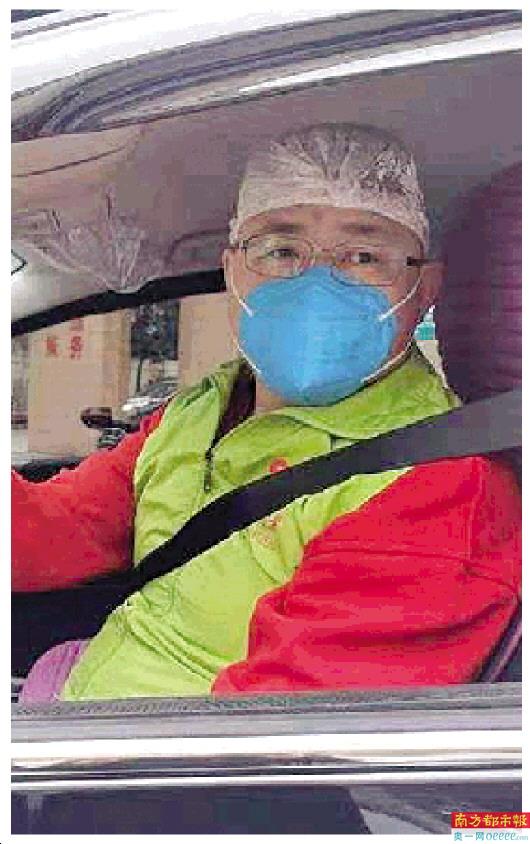

退伍军人、志愿者张凯。

第一时间弄清患者的行踪轨迹,准确隔离密切接触者的东莞市疾控中心传防所所长张泽武;17年后,面对突发疫情,常平镇公安分局老民警周锐权再次披挂上阵;虽然心里害怕,但必须去做的环卫工李建侠一直坚守在岗位;24小时待命,有需要必出车的退伍军人张凯解决了不少地方的用车燃眉之急。

在抗击新冠肺炎疫情中,奋战在一线的东莞人与时间赛跑,坚守自己的岗位,成为东莞防疫前线一道亮丽的风景线。

东莞市疾控中心传防所所长张泽武: 东莞战疫队伍里的福尔摩斯 与时间赛跑切断传播链

如何透过纷繁复杂的生活片段,精准查找传染源,切断传播链?在抗击新冠肺炎疫情中,奋战在一线的东莞市疾控中心传防所所长张泽武就是这样的精锐“侦探”。从备战至今,疫情就是命令,张泽武一直处于24小时待命状态,随时准备奔赴一线,第一时间弄清患者的行踪轨迹,准确隔离密切接触者。正如张泽武自己所言,流调员既是福尔摩斯,也是消防员,“我们要跟时间赛跑,以最快的速度切断疫情的传播。”

东莞首次面对新病毒,他冲在最前线

早在一个月前,东莞市疾控中心已经进入备战状态。“东莞首例新冠肺炎确诊病例核酸检测阳性时,我的感觉是‘它,终于还是来了’。”张泽武还记得,当时是早上7点多,他正在吃早餐,突然接到了“疑似病例流调”的任务通知。

首次与新型病毒面对面,作为传防所带头人,张泽武义不容辞地冲在了最前线。在穿上防护服,做好全副武装后,张泽武与一名同事立即赶往了东莞市滨海湾中心医院。

“感觉身体怎么样?”“今天有没有吃药?”面对患者,张泽武拉家常般开启了对话。随着交谈一步步深入,问题也逐渐变得更加细致和具体,“那你在这之前14天曾经去过哪里?”“接触过什么人?用什么方式接触的?”

张泽武坦言,由于传染病防控的特性,流调工作通常会问得非常细致,这样一来有些人也会闪躲,甚至不愿意透露真实情况,“这个时候需要运用一些谈话技巧和心理学,与患者拉家常就是想让患者放下心理负担,这样流调员更容易获得有效的信息。”

非常幸运的是,首例流调工作很顺利,大概花费了1个小时。“这个患者有很好的疫情预防知识储备,所以来东莞后没有外出,只和家里人有接触。”张泽武说,最终他们将患者的家人确定为密切接触者,安排了隔离。

切断传播链,他是福尔摩斯,也是消防员

“很多人对于流调员都很陌生,实际上,我们的工作既像是侦探,也是排雷兵,要摸清患者的行动轨迹,然后找出密切接触者这个潜在传染源。”张泽武将这个传染源比作“小火种”,他说,流调员就要准确找到每个“小火种”,将他们管理起来,“根据每个线索,及时为东莞的防控提供有力的依据和方向,就是我们的任务。”

从东莞战疫以来,张泽武说,大部分病例的流调工作都算是顺利的。但是,也会有需要借助外力的时候。“近期,东莞在对一名来自江西上饶的男性患者进行调查时发现,该名男子并没有明确的湖北接触史,这与当前疫情通报的特征并不相符。”张泽武说,这个时候,流调员就会借助公安的力量,“通过监控查一查,患者最近的行踪,看看患者所提供的信息是否与之相符,从而判断流调信息的准确性。”

为了准确找到与患者密切接触的人,流调员们还会像侦查员一样,重新走一遍患者去过的地方,通过询问、视频等辅助手段,快速准确地找到目标人群。“有时候,流调员就是在和时间赛跑。”张泽武坦言,流调员除了是福尔摩斯,还是消防员,“毕竟病情随时都在变化,如果不将潜在感染者及时找出来,他们有可能会感染更多的人,造成疫情进一步传播。”

孩子刚出生两个月,他只能夜里看看

这样的侦探和消防员,在张泽武的队伍里还有近30名,其中有20多名都是疫情出现后,从部门其他队伍抽调过来充实流调队伍的。

虽然可以调动的人员有所增加,但是,张泽武依旧忙得不可开交,“我真的不知道今天星期几了,从备战开始我们就进入24小时待命状态,几乎每天都工作12小时,晚上十一二点回家都是常态了。”

从1月21日开始,张泽武至今一直没有休息过一天,一直不断在一个又一个样本信息中流转,今年的年夜饭他也是和同事在单位里一起吃的。

两个月前,张泽武的宝宝呱呱坠地,但是,疫情来得突然,他还没有来得及好好看看孩子,就站在战疫一线了。张泽武说,每次夜里回家,才有时间好好抱抱孩子。

东莞抗疫老兵、民警周锐权: 17年后再赴一线,与两儿子并肩作战

“再次到抗疫一线,又找回了年轻时的感觉。”已经“退居二线”的常平镇公安分局老民警周锐权觉得还能干,面对突发疫情,他再次披挂上阵。

与17年前不同的是,此次抗疫,他多了两名特殊的战友,两个儿子以不同的身份,在不同的岗位上与周锐权并肩作战。过年到现在,父子三人都各自奋战在抗击新冠肺炎疫情第一线。

抗疫老兵丢下妻子冲上一线

大年三十,周锐权一大早就开始为年夜饭做准备,临近晚饭时间,父子三人先后收到了单位通知:立即返岗,开展抗疫工作。没来得及吃年夜饭,父子三人就各自奔向了自己的岗位。

今年54岁的周锐权实际上已经“退居二线”,目前是常平公安分局法制室民警。17年前,他也曾参加抗击“非典”的战役。当时还是常平公安分局中层领导的周锐权,带头冲锋,带领队员第一时间赶赴抗疫一线,及时摸查辖区重点人口,出色地完成了分局安排的任务,成为了当时分局中的一个典范。

这一次,周锐权再次主动申请到一线值守。周锐权说,再次到抗疫一线,他又找回了年轻时的感觉,他觉得他还能干。

“都一把年纪了,干嘛还这么拼。”得知周锐权又要去一线,妻子开始抱怨。面对妻子的抱怨,周锐权严肃地回答道:“我哪里老,还干得动,身后是我从小长大的地方,身边是我的同事,我爱我的家,也热爱我的警察事业,穿起这一身警服,就应当担起一份责任。”

大年三十晚,周锐权丢下妻子,穿上防护装备,按照任务分工,准时到了城轨常平东站的防疫检测点执勤。经历“大战”的周锐权,动作娴熟,很快就进入工作状态。

17年后,他与两儿子并肩作战

临近大年三十晚12点,周锐权收到了一段大儿子周伟杰发来的拜年视频。视频中,在东莞市东部中心医院发热门诊值守的儿子全副武装,不停地叮嘱周锐权注意防护。周伟杰是东莞市东部中心医院住院部的一名年轻医生,疫情突发后,他也主动申请到最一线的发热门诊,接诊病患。

1月31日晚,正在值班的周伟杰接到了一例从疫情发生地来的发烧患者。接诊后,周伟杰并未多想,而是按照流程认真地做检查,并将患者隔离住院。“必须立即检查,及时采取有效措施。作为医生,此时我不能有丝毫的畏惧心理。”周伟杰说。

当周伟杰奋战在一线的同时,身为岗梓村网格员的弟弟周伟恒也没有落后。从大年三十开始,周伟恒一直在村里忙碌着。白天,四处走访调查,村中是否有疫情发生地返回的人员,第一时间登记重点人员信息并上报;晚上,他则通过微信及时与村中自我隔离人员沟通,安抚,了解他们的生活需求。

“村里一有疫情发生地返回的人员,我们必须第一时间上门开展工作,虽然有一定危险,但我必须扛起这份责任。”周伟恒说。

2003年“非典”时,周伟杰、周伟恒兄弟俩还在读小学,当时他们每天最期待的就是父亲周锐权能早点回家陪他们聊聊天,但是,父亲回来后却刻意“疏远”兄弟俩。

“那时对父亲颇有怨言,17年后我们也成了他,方才明白他对我们的爱。”周伟杰和周伟恒说,正是从小受到了父亲的耳濡目染,面对疫情,兄弟俩义无返顾地申请到一线,希望能传承好父亲当年的一份初心。

环卫工李建侠: “做我们这行的,都是了不起的人”

凌晨5点,天色未明,李建侠早早起床。洗漱完毕后,她将前一天晚上用电饭煲预约做的八宝粥和一个馒头打包,骑着电动车,从万江赶往南城中心广场。5:30,她便开始了一天的忙碌。

李建侠是一名环卫工人。此次新冠肺炎的疫情发生后,她和全市3万多名环卫工人一直坚守在岗位。每天奔波在外,跟垃圾打交道,其中还有废弃口罩,李建侠心里不免害怕,“但又必须去做。”这也让她感慨:“做我们这行的,都是了不起的人。”

这个春节没往年忙,但心理压力大

李建侠来自陕西宝鸡,今年50岁。十余年前,她进入环卫行业,并一直在南城中心广场负责环卫清洁。

对于环卫工人来说,节假日比平时更为忙碌。自从踏入环卫行业,李建侠从未回老家过春节。

去年腊月廿六左右,李建侠跟同事交谈、看新闻等,开始获知新冠肺炎疫情的发生。随后,防疫形势越来越严峻,很多人响应号召,呆在家里不出门。但李建侠风雨无阻,仍然每天准时出现在工作岗位。

每天凌晨5点半,到达中心广场后,她便马不停蹄地把地上的垃圾打扫一遍,然后才开始吃自己带的早餐。早餐是她前一天晚上用电饭煲预约做的:一碗稀饭或者八宝粥,加一两个馒头。

往常的节假日里,广场人潮涌动,产生的垃圾也增多,李建侠一般都要加班到晚上9点-10点。去年国庆期间,她甚至每天加班到晚上十一二点。而今年春节,广场行人寥寥,“还没平时周末人多。”因此,李建侠每天都能在下午5点准时下班,一天工作七个半小时。

虽然工作量比以往的节假日少了很多,但由于疫情的发生,李建侠觉得“心理压力大”。“身体累一点,睡一觉,第二天就没事了;我宁愿身体累一点。”她说。

“每捡一个口罩,都提心吊胆”

每天下班回家后,李建侠都会首先把鞋子脱了,放在家门口;然后脱掉外套,用消毒水喷一遍,挂在门外,有时还会拿到阳台晾晒一下。

为了更好地防止病毒传播,1月31日和2月1日,东莞城管部门在全市紧急设置了7900多个“废弃口罩专用回收桶”。在中心广场北广场,共设置了十余个专用回收桶,李建侠负责其中一个。

李建侠说,有些市民会把废弃口罩直接扔在地上,或者扔在普通的生活垃圾桶里。每次,她都会戴着一次性塑胶手套,把废弃口罩捡起来,扔到专用回收桶里,一天要捡好几个。

“每捡一个口罩,都提心吊胆,因为不知道用过口罩的人是什么情况。”李建侠称,广场上设置的专用回收桶很多,希望市民们能够自觉一点,别乱扔废弃口罩。

“虽然心里害怕,但必须去做”

疫情发生以来,李建侠一直坚守在岗位,没有休息一天。家人经常会打电话,叮嘱她:“一定要注意安全。”李建侠每次嘴上都说,“没事,会注意的”,但心里又不免担忧:“都是凭运气,万一运气不好……不敢想。”

“有些事情是避免不了的,虽然心里害怕,也必须去做。”李建侠说:比如,看到别人扔在地上的废弃口罩,难道不去捡吗?“不可能的!”

几天前的一个清晨,天空下着小雨,阵阵凉意袭来。李建侠骑着电动车,从家里赶去上班,一路上没看见几个人,性格开朗的她也不禁黯然神伤。但想起医生等一线抗疫工作人员,她又觉得自己比他们好多了。

有一天,丈夫觉得李建侠的工作太危险,收入又没多少,劝她别干了。但她说:“现在说这个话(辞职)不好,大家都不容易。”

事实上,最开始进入环卫行业的时候,李建侠觉得有些“没面子”,因为“是最底层的行业”,也不好意思告诉家人、朋友。后来,她越来越体会到环卫工人的不容易。“如果所有的环卫工人三天不上班,这座城市会变成什么样?”

而这次疫情发生后,每天跟同事们奔波在外,及时清扫城市的垃圾,李建侠对这个行业有了更多的认同感。“做我们这行的,都是了不起的人。”她说。

退伍军人张凯: 组建志愿车队,将赴武汉支援

24小时待命,有需要必出车!退伍军人张凯在战“疫”号角刚吹响的时候,就投身一线支援,组织志愿车队从镇街辐射东莞全市,为医务人员、一线人员,运送防护物资等,至今已经累计接送次数50多车次,解决了不少地方的用车燃眉之急,他组建的车队也成为东莞防疫前线一道亮丽的风景线。近日,受广东省委的邀请,他将组织一支50多辆车的车队奔赴武汉一线,为武汉的医护人员提供后勤服务。

24小时待命,有需要必出车

“请问现在有车吗?社卫中心。”“有,马上到!”自新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控战役打响以来,这样的对话常常出现在“洪梅镇防疫志愿者储备”微信群中。今年春节前夕,刚从外地旅游回到东莞的张凯,主动向洪梅镇居委会申请,“我想去最前线,为一线的工作人员服务!”

为此,张凯将自己在东莞的十几台车调动起来,和12名队员组成了洪梅镇防疫爱心志愿车队。“我们就是24小时随时侍命,只要有需要,我们无论如何都会安排车过去。”张凯说,他刚开始是在镇内服务,可是现在服务范围已经辐射到全市了,无论在哪个镇,只要给他来消息,说“一线需要车!”他就立马安排出发,“我们没有一个系统的值班表,可是每次我讲“要用车”的信息一发朋友圈或者哪里,立马好多人响应,主动报名,甚至有不少不是我们车队的热心人。”据悉,目前车队共有20辆车可随时调配。

责任感一直长存心中

帮医务人员提供接送服务、运送一线物资,将隔离的人员接送到隔离点……目前已经累计接送次数超过50车次,解决了不少地方的用车燃眉之急,他组建的车队也成为东莞防疫前线一道亮丽的风景线。在一线服务至今有近20天,他最大的感受就是,“大家都很配合,而且也很感恩。他们每次下车都会提醒我‘千万把自己保护好’,特别是医护人员,每次送完他们,他们都会给我的车细致消毒一遍。”

据了解,张凯是一名退伍军人,并且也有当警察的经历,现在已经在东莞定居20年。虽然现在自己创业开公司,但是军人的那份责任感和奉献精神一直在他的心中,“有国才有家,国家有难,匹夫有责,我们不是医务人员,也没有其他的专业技能,只能尽自己所能,能做一点做一点。”

张凯说,响应号召的这些兄弟来自五湖四海,不少人和他一样是退伍军人,虽然已经脱下军装,但报效祖国的情怀却一刻都没忘记,看到那么多一线人员不顾一切冲上前线,他们也想做一些自己的贡献。

张凯说,他这段时间总在东莞市内到处活动,他发现站在一线的警察的防护等级真的不够,“他们每天接触那么多人,可是他们的防护品就只有一个口罩,我看得都很担心。”张凯说,希望大家也可以为警察捐一些防护物资,或者把购买渠道告诉他,让他来捐助。

车队即将前往武汉支援

2月10日,张凯的朋友圈发出“有要去武汉支援前线的吗?带车进入,装备省委会配发。现需要中巴大巴车。”

“这也是这几天,广东省委那边才联系到我,问我愿不愿意去武汉,为医护人员提供车辆服务。”张凯说,他一听到立马就答应了,他在意识到疫情的严重性后,就一直希望自己能去到武汉一线,为他们尽自己的一份力,这回总算可以过去了。

张凯介绍,他这次是以广东省的后勤保障队的身份过去,预计会组织50多辆车过去,他也会调动自己在别的省的车辆资源一起过去武汉,“现在已经很多人向我报名了,全国各地都有,五十多辆是一定没有问题的。”

让张凯最放心的就是,防护物资省委会为他们配齐,“在东莞的时候,我们的口罩是自己去筹集的,很难买,为了保障队员有标准的口罩,有时候我自己都是用工业口罩。在前几天,还有个人给我们车里扔了5个N95就跑走了,我们也很感激。”

温馨提醒

想加入车队前往武汉支援的热心人士,可以直接联系张凯(13790500096)

采写:南都记者 杨静雨 肖佩佩 刘辉龙 田玲玲 通讯员 周园