中山市城乡收入比缩小至1.40:1,17个村(社区)集体经济收入超1亿元

全市179家强村公司年入近25亿 集体经济增收9800多万元

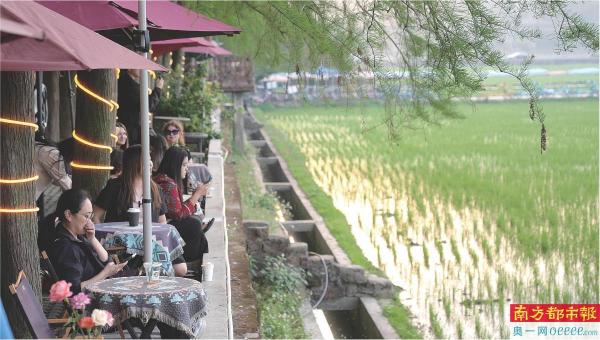

游客在崖口稻田旁欣赏稻田风光。

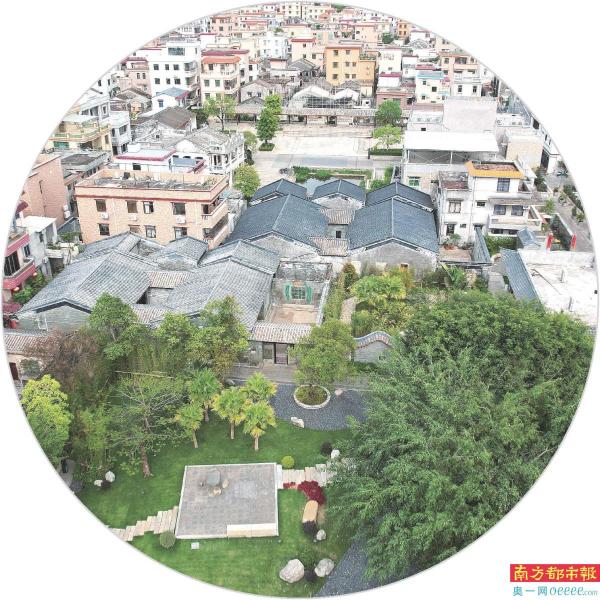

三乡雍陌村郑观应故居。

中山市城乡收入比缩小至1.40:1,连续11年保持全省最优;坚持高标准规划、高水平建设、高效率推进,打造环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带……4月18日,广东省新闻办在中山市举办“看广东·遇‘鉴’乡村之美”首场主题新闻发布活动。发布会上,中山市委改革办专职副主任、市“百千万工程”指挥部办公室专职副主任胡晓渝,对中山市“百千万工程”建设阶段性成果作介绍。

在发布活动前的4月17日,由新闻媒体、留学生、网络大V和洋网红组成的采风团,实地走访了三乡镇雍陌村、南朗街道崖口村,深入领略中山秀美乡村的风物人情,探访中山“网红村”发展模式及强村富民经验。

百千万工程 建设环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带

今年3月,中山高规格召开全市“百县千镇万村高质量发展工程”“三年初见成效”工作推进会,吹响奋进的号角,其中环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带是今年工作重点和突破方向。发布会上,胡晓渝介绍了打造环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带的建设计划和具体举措。

打造五桂山国际生态旅游度假区

胡晓渝介绍,五桂山占地近300平方公里,是大湾区黄金内湾中的生态宝地、天然“绿肺”,也是香山文化的起源地,拥有10处森林公园,1处省级自然保护区,周边环绕三乡、南朗等7个镇街和翠亨、桂南、南桥等36个行政村(社区)、173个自然村,中山将充分利用好宝贵生态资源和文化资源,主要从以下几方面推进示范带建设走深走实。

坚持高标准规划。对标学习省环“南昆山—罗浮山”引领区经验做法,邀请国内外优秀设计师、建筑师、工匠参与规划建设,聚力打造五桂山国际生态旅游度假区。

建设好“香山古韵”“岐水流芳”

坚持高水平建设。加快建设好“香山古韵”乡村振兴示范带,重点建设环五桂山美丽乡村公路、香山径、长坑水库郊野公园等重点项目,串联沿途传统村落,举办环山马拉松、森氧徒步、亲子自行车赛,以及赏味香山美食节、飞跃五桂低空游等重大活动。

加快建设好“岐水流芳”乡村振兴示范带,发挥横栏花木产业优势,打造“十里江堤、十里花海”;结合治水选取基础较好的村居打造民众岭南水乡。

全力推动岐江河一河两岸连片提升,打造“水上集市”“水上灯光秀”“水上运动节”。依托孙中山文化资源和丰富的华侨华人资源,推进孙中山故里旅游区改造提升,香山古城保护活化,打造香山文化IP。

坚持高效率推进。设立五桂山农文旅融合发展工作专班,由相关市领导牵头,统筹自然资源、投资促进、城乡建设、文广旅等部门力量,强力推进项目落地。

城乡区域平衡 城乡居民收入比连续11年全省最优

实现城乡区域平衡发展是实施“百千万工程”的主要目标。中山市委农办主任、市农业农村局局长李有林介绍,近年来,为推动农村集体收入增长,中山先后成立179家“强村公司”,为乡村振兴带来持久动力。2024年,中山17个村(社区)集体经济收入超1亿元,43个村(社区)集体经济收入超5000万元,城乡居民收入比连续11年保持全省最优。

打造农村集体“三资”和财务监管平台

李有林表示,发展农村集体经济,要凝聚合力上下一心推动改革,过去集体资产管理不规范、底数不清、交易不透明,影响了干部与群众的互信,阻碍了村集体经济的进一步发展。中山打造了农村集体“三资”和财务监管一体化平台,将资产、财务全部纳入平台,实现了资产要素“一张图”管理、全链条管控。所有资产的流转、交易全部通过系统公开发布、竞拍竞价,让资产在阳光下交易,这有效提升了资产价值。据统计,通过网上竞投交易,成交价比预期价格平均增加8%。同时,也使群众能够对每一笔交易进行监督,让群众从心里支持集体经济发展的各项决策,为村集体经济发展凝聚了合力。

累计成立强村公司179家

中山有240个有集体经济组织的村居,每个村居有自己的资源优势和特色,中山坚持宜农则农、宜工则工、宜商则商的发展原则,鼓励村集体根据自身实际,因地制宜选择差异化的发展模式。具体举措包括支持推动村级低效工业园改造,鼓励发展规模化集约化现代农业,推动一二三产业高度融合发展。目前,全市累计成立强村公司179家,2024年实现收入近25亿元,带动村集体增收9800多万元。

在发展资金来源方面,通过建立收益留存再发展机制,从可分配收益和征地补偿款中提留资金用于集体经济发展,大大增强了村集体的造血能力;在经营方式方面,通过推进农用地“统租统管”,将分散在各小组的“小田”集中成连片的“大田”进行经营,发展规模化、产业化的种植、养殖项目,当前中山市农用地百亩以上规模的经营面积超20万亩,实现了产业发展、集体增收、农民致富;在产权制度方面,强化村级统筹,推进组级资源向村级汇聚,全市已有77个村级实行村级统一核算,占比32%,实现规模化、抱团发展。同时培育职业经理人、乡村文旅CEO超百人,打造了“懂乡村、会经营、善管理”的乡村人才队伍。

胡晓渝表示,接下来中山将坚持全域规划、全域建设、全域治理、全域融合,大力实施“百千万工程”三年初见成效十大攻坚行动,以30大重点项目建设为牵引,加力提速推动镇村高质量发展取得更多突破性进展和标志性成果。

乡村走访

雍陌村:探索文旅融合加速“出圈” 集体经济年收入2200多万元

在三乡镇雍陌村雍陌上街,不少食客循着新鲜出炉的冬瓜酥香气,寻摸到门脸低调的亮记冬瓜酥店,一饱口腹之欲;不远处的郑家宴餐厅更是热闹非凡,慕名而来的食客们围坐在餐桌旁,品尝特色美食;在箜篌文化主题馆,聆听“大弦似秋雁,联联度陇关;小弦似春燕,喃喃向人语”的绝妙之音……4月17日,由新闻媒体、留学生、网络大V和洋网红组成的采风团走进三乡镇雍陌村。

行走在雍陌村内,历史的厚重感扑面而来,明清古建筑错落有致,青瓦白墙、雕梁画栋,承载着先辈的智慧与生活记忆;郑观应家族优良家风与民间传说代代相传,为村庄披上深厚的文化底蕴。南都记者了解到,自实施“百千万工程”以来,雍陌村紧紧围绕打造农业农村现代化样板工作目标,探索文旅融合加速“出圈”,实现从“遍地水田”到“遍地打卡点”的华丽转变,走出了一条“动力足、产业兴、文化浓、环境好、治理优”的乡村振兴新路径。2024年,雍陌村集体经济收入为2221.18万元。

近年来,雍陌村积极探索“政府搭台、村企共建、社会力量参与”模式,引入中铁一局、中铁十二局等6家央企、国企、镇企结对共建,推动连片化发展、组团式增收。中铁十二局强力推进雍陌村核心区域农房风貌管控提升工程。市镇村合力出资1000万元成立强村公司——中山雍汇文化旅游投资有限公司,打造“美宿·雍陌”项目,接待游客约5600人次,同步活化康睦里巷内闲置房屋、侨房,打造特色花街、开设品质餐厅及文创商店,积极为雍陌村文旅产业拓客创收。

此外,雍陌村着力打通农民增收新渠道,加大村民闲置房产的活化利用,以古旧建筑开发民宿产业和轻餐饮产业,积极培育发展休闲农业和乡村旅游。除了商家进驻之外,还有不少本地村民参与运营,老旧侨房等建筑摇身一变,衍生出民宿、亮记冬瓜酥、咖啡馆等新业态,正带动乡村致富逐渐形成宜业宜游的农旅文融合发展新业态。

三乡镇雍陌村党委书记郑文贺介绍,随着新业态的蓬勃发展,雍陌村逐渐成为了乡村旅游的热门打卡地。越来越多的游客慕名而来,体验岭南乡村的独特魅力。同时,年轻人的回归也为乡村带来了新鲜血液和创新思维,他们利用自己的专业知识和创意,为乡村的未来发展贡献着智慧和力量。

崖口村:建成6公里“美食经济带”、稻田风情街

在崖口村“向云端”咖啡店,“误打误撞”来到这里的佛山市民胡小姐,被店外的稻田美景深深吸引,当即决定在崖口村留宿一晚;在“禾悦咖啡”,稻田美景和宁静的氛围吸引了不少回头客,甚至有位客人创下90余次“回头”消费纪录……从为了一杯咖啡停留一晚,再到近百次的“回头”光顾,“村咖”成为越来越多游客休闲消费的新选择。如今在崖口村的主村道和稻田边,已逐渐发展起十余家“村咖”,每年营收超1000万元,成为了崖口村的新名片。

4月17日下午,采风团来到南朗街道崖口村。在“向云端”咖啡店的户外空间,望着大片的稻田,来自土耳其的留学生Yagmur发出“真希望能住在这样的地方”的感叹!Yagmur表示,最吸引她的是村子里的宁静氛围,“非常舒服”。

南朗街道崖口村党委书记、村委会主任谭锦鹍介绍,近年来崖口村通过整合农业、文化和旅游三大元素,探索出了一条农文旅深度融合的富民兴村之路。依托2000亩稻田和滨海生态,崖口村开辟富硒米产业链延伸+场景经济拓展发展路径。同步瞄准文旅市场,有机结合稻田景观与海岸线资源,建成6公里“美食经济带”、稻田风情街等网红地标,2024年崖口接待游客约584万人次,相较2022年增长约192%,游客年均增量约190万人次。

此外,崖口村以强村公司为运营主体,抓住深中通道开通机遇,三次破译“流量密码”:首创“零租金”创业政策,吸引170多名青年返乡创业,培育33家“村咖”;打造“民宿集群”品牌IP,建成禾舍书屋、禾田香野等10家特色民宿,其中2家入选省乡村民宿示范点,多种新业态加速落地;放大“美食+民俗”效应,东堤集市通过免费摊位集聚人气,结合飘色巡游非遗活动,2024年民俗季期间村内各业态收入达2000万元。

声音

到处生机勃勃,真希望住在这里

在崖口村“向云端”咖啡店的户外空间,望着大片的稻田,来自土耳其的留学生Yagmur发出“真希望能住在这样的地方”的感叹!Yagmur表示,最吸引她的是村子里的宁静氛围,“非常舒服”。

yagmur表示,崖口村有着优美的自然风光,和她的家乡很像。“这里看起来生机勃勃,同时也没有太多的人和建筑,我很喜欢。我会在这里拍很多照片分享给我的朋友。”

以历史名人效应

活化利用文化资源

“这个冬瓜酥粒粒分明,在其他地方没有吃到过,这算是让我大开眼界”,被问及来到雍陌村的感受,媒体代表团的成员广东广播电视台记者吴若晴第一感觉是冬瓜酥的美味。此外,她还觉得村内房屋建设较好,在翻新的同时保持原有的古韵所在。“在跟街坊邻居的聊天中,感受到乡村振兴在实质上给他们的生活带来了一系列变化。”吴若晴表示,像制作冬瓜酥的市民生意额有所提升,“下次如果有时间的话,我希望能再来一趟。”

在参观郑观应故居时,吴若晴表示,以历史名人效应为抓手进行发展是不错的主意,“不少小朋友从书本上知道了郑观应,实地打卡就是他们的下一步选择。”同时,故居保留了郑观应的生平和事迹,是对传统文化和名人故事的保留,更好地活化利用了文化资源。

打造IP拓文旅、促增收

广东经济科教频道记者王熹表示,从下车开始就感觉到了惊喜,“我没想到,雍陌村经过多年的发展,现在基础设施建设、游客服务水平,包括打造文旅IP的水平,都超过了我个人的期待。”王熹也表示,在雍陌村能切实感受到“百千万工程”给乡村经济和人居环境等方面带来的一些实质性的改变。

在这次采风活动中,王熹更关注的是文旅IP,“雍陌村利用本村既有的文旅项目打造IP,从游客数量和文旅收入上可以看到成效。”王熹称,“其他的一些村,可能文旅项目没有那么多亮点,他们应该怎么样打造自己的IP,去吸引游客,让村民能过上更好的生活,这是值得考虑的。”

采写:南都记者 刘贤沛

摄影:南都记者 吴进